la rappresentazione femminile nella TdL

Adista Documenti n° 14 del 16/04/2016

Grazie alle conoscenze linguistiche e neurolinguistiche, sappiamo con certezza da più di un secolo che il linguaggio ci configura. Edward Sapir afferma nel 1921: «Non appena la parola è pronta, sentiamo in maniera istintiva, con una specie di sospiro di sollievo, che anche il concetto è pronto per l’uso… Saremmo così disposti a morire per la “libertà”, a lottare per i nostri “ideali”, se le parole stesse non risuonassero dentro di noi? E la parola, come sappiamo, non è solo una chiave, può essere anche un ostacolo» (Sapir, 1966).

Senza un linguaggio non è possibile pensare e ogni lingua, come ogni discorso, realizza la sua appropriazione e comprensione di ciò che chiamiamo realtà e ne configura l’espressione.

La teologia, così come tutti i campi della scienza e della riflessione gnoseologica, costruisce i suoi saperi nella misura in cui sviluppa il suo gioco linguistico, per usare i termini di Wittgenstein. In questo senso, il linguaggio usato non è neutro o trasparente, ma, al contrario, determina le esperienze e le pratiche religiose a partire dalle rappresentazioni elaborate. A partire da queste stesse rappresentazioni condiziona la costruzione di identità – individuali e collettive – e la ricerca di sé.

Riprendiamo le affermazioni di Elizabeth Johnson, nota teologa nordamericana: «L’insondabile mistero di Dio è sempre stato sottomesso alla mediazione del mutevole discorso storico. Il linguaggio su Dio ha una storia. Se evidenziamo questi cambiamenti tanto nel periodo delle Scritture quanto nel corso della storia successiva, ci renderemo conto che non è mai esistito un linguaggio atemporale su Dio nella tradizione ebraica e in quella cristiana. Bisogna pensare piuttosto che le parole su Dio sono creature culturali, intessute delle tradizioni e delle vicissitudini della comunità di fede che le usa. Nella misura in cui cambiano le culture, cambia la specificità del linguaggio su Dio» (Johnson, 2002).

Gli approcci alla Divinità sono attraversati dalle pratiche sociali, dalle ideologie, dalla conoscenza culturale a partire da cui si parla e si pensa. Per quanto riguarda il nostro studio, le costruzioni teologiche della tradizione cristiana sono state generate e sviluppate all’interno del sistema patriarcale in cui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo.

Le donne – se non sempre, perlomeno la maggior parte delle volte – sono state escluse dalla pratica teologica e per ciò stesso non hanno potuto sviluppare ampiamente le proprie proposte in questo senso e, soprattutto, non hanno trasmesso un’eredità propria. Tuttavia, risalendo al Medioevo, incontriamo alcune autrici e intellettuali che hanno rotto con la sfera istituzionale e trovato il proprio percorso per nominare il Mistero, questa Energia trascendente a cui miravano ad avvicinarsi.

Perché è necessario affermare che le donne non possono identificarsi sempre con un Lui trascendente nel quale la propria sessualità e il proprio genere non vengono rispecchiati. Per questo, o il trascendente consente loro una ricerca seria e profonda o esse devono allontanarsi dal paradigma che si presumeva comune.

Le teologhe dei secoli precedenti si sono sempre avvicinate a questa realtà denominata Dio in maniera diversa rispetto agli uomini. Nomi come quelli di Hildegarda di Bingen, Giuliana di Norwich, Hadewijch di Anversa ne sono una chiara dimostrazione. Invece del discorso razionalizzato e scolastico, queste donne hanno parlato della Divinità per metafore, visioni ed esperienze, senza per questo rinunciare a trasmettere trattati coerenti e profondi sugli aspetti della trascendenza affrontati.

Con l’avanzata e il predominio della dogmatica tomista, questi linguaggi sono stati esclusi dalla pratica teologica e le autrici messe a tacere e occasionalmente relegate sotto l’ambigua denominazione di mistiche.

LE ROTTURE DELLA TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE

La Teologia della Liberazione si è sviluppata inizialmente in America Latina a partire dagli anni ’60 e sistematizzata nelle sue intuizioni iniziali dal teologo peruviano Gustavo Gutiérrez. Si tratta di un discorso teologico che si inscrive maggioritariamente nel tronco della teologia cattolica europea, ma a partire da un nuovo punto di partenza: assumendo lo sguardo dei poveri, si ripensano alcuni presupposti della teologia politica sviluppata a metà del XX secolo in Europa. Se, tradizionalmente, la teologia costruisce il suo discorso a partire da presupposti filosofici, una delle rotture chiave in questa nuova pratica teologica è il ricorso all’economia e alle scienze sociali come fondamento delle proprie proposte: «La Teologia della Liberazione pone l’esigenza dell’interdisciplinarietà rispetto alle teorie sociali. È ciò che potremmo definire una mediazione socio-analitica. Postula allora una conoscenza positiva, contestuale e concreta della società. Da qui la sua critica al pensiero speculativo e astratto, considerato a-storico e alienante. La mediazione delle analisi sociali si presenta allora come un’esigenza della prassi di fede, nella misura in cui vuole essere una fede incarnata» (Boff, 1980).

Questa esigenza ha fatto sì che la TdL si inscrivesse in maniera realista e oggettiva nel mondo quotidiano e partendo da qui ripensasse le grandi questioni sempre affrontate dal pensiero teologico.

La TdL ha appoggiato le comunità di cristiani e cristiane nel loro impegno in diversi processi di liberazione nel continente e in questo senso le donne del popolo si sono sentite sostenute nelle loro lotte per dare migliori condizioni di vita alle proprie famiglie. Riguardo al dibattito sull’attualità o meno di questa proposta teologica, è necessario annotare che le condizioni economiche e sociali di ingiustizia che ne hanno determinato la nascita e lo sviluppo non sono cambiate, a dimostrazione di quanto la TdL sia ancora attuale. Ma bisogna anche tener conto del fatto che i processi di costruzione dell’identità dei soggetti sociali sono invece cambiati e che forse i teologi del subcontinente non hanno rivolto ad essi la dovuta attenzione.

Un’altra delle rotture particolarmente significative è venuta dalla proposta di Gustavo Gutiérrez di fare teologia a partire dal rovescio della storia. Una posizione concettuale di grande portata: «Vivere e pensare la fede partendo dagli assenti della storia ridefinisce il modo di intendere il messaggio salvifico del vangelo. Collocarsi pienamente nel mondo dell’oppressione, partecipare alle lotte popolari per la liberazione, porta a una rilettura della fede, ma tale rilettura presuppone un’ubicazione nella storia differente da quella dei settori dominanti della società» (Gutiérrez, 1977).

Questo sguardo trasforma le analisi, i presupposti, i cammini del sapere. Si tratta di un punto di partenza che consente di comprendere molto meglio la dinamica storica e l’iscrizione in tale dinamica delle forze che muovono la sfera religiosa e sociale. Questa visione del rovescio della storia produce conseguenze in diversi ambiti dell’approccio al reale e della sua comprensione. Conseguenze che hanno condotto la TdL a proporre cammini alternativi al pensiero teologico tradizionale e, cosa più importante, l’hanno portata ad accompagnare lotte e rivendicazioni di molti gruppi sociali di Abyayala. Tuttavia, rispetto alla donna come soggetto, non si è avanzato rispetto a ciò che sarebbe stato improrogabile. Guardare la storia dal suo rovescio continua a essere necessario e pienamente attuale in un mondo sempre più ingiusto. Ma guardare la storia dal suo rovescio significa anche – in un mondo patriarcale – guardarla a partire dalle donne, tanto spesso ignorate, messe a tacere ed escluse.

LA DONNA IN QUESTO PARADIGMA

Per chiarire la nostra proposta, possiamo prendere un esempio praticamente a caso: esaminiamo uno dei Dizionari di Teologia della Liberazione più popolari nel subcontinente, quello pubblicato dal Centro Ecumenico Diego de Medellín, nel 1992.

Tra le voci del Dizionario (Rosales e Ferari, 1992), il termine “donna” non appare, a differenza dei termini “neri”, “meticci”, “poveri”, “povertà”… Naturalmente non appare neppure la parola “genere”, né alcuna altra voce che miri a pensare la differenza e la diversità sessuale. Non si tratta di una semplice dimenticanza: tale omissione si spiega con il fatto che le donne, malgrado siano un’immensa maggioranza all’interno delle Comunità Ecclesiali di Base, non sono mai state realmente viste come soggetti, all’interno di questo lungo e complesso cammino. Non si è mai considerata la donna nella sua autonomia, nelle sue necessità, nei suoi diritti e nelle sue aspettative. Si ignora anche Maria di Nazareth, così determinante nella visione teologica contemporanea delle donne.

In tutti i modi, prendendo in prestito un concetto di Bourdieu, possiamo parlare del campo teologico come si fa con quello letterario o artistico (cfr. Bourdieu, 1995). I fatti non sono univoci o trasparenti, non sono lineari e semplici: all’interno della teologia che analizziamo, si sviluppano contraddizioni e forze in lotta tra loro. Così, in uno dei compendi più importanti di questo pensiero, quello prodotto da Ignacio Ellacuría e Jon Sobrino con il titolo Mysterium liberationis. Concetti fondamentali della teologia della liberazione (Ellacuría e Sobrino, 1990), troviamo l’articolo di Ana María Tepedino e Margarida L. Ribeiro Brandäo sul tema “Teologia della donna nella teologia della liberazione”, che raccoglie i passi realizzati all’interno delle necessarie tensioni di genere.

Era dal 1985 che le teologhe dell’America Latina si riunivano periodicamente per avanzare nelle loro ricerche, sempre all’interno dello stesso paradigma. In questo quadro, le autrici scrivono: «Le teologhe latinoamericane, nella loro esperienza pastorale e cristiana, apprendono che l’opzione per i poveri si concretizza nell’opzione per la donna povera, che è oggi la più povera tra i poveri. In esse la forza di trasformazione delle donne può sintetizzarsi come resistenza per sopravvivere, come creatività per trovare un nuovo posto nella società e come libertà, in senso religioso, per vivire e parlare di Dio» (Tepedino e Ribeiro, 1990).

Neppure in questo caso la donna è guardata e scoperta in se stessa, bensì continua a essere relazionata ai poveri.

Muovendo alcuni passi avanti, Ivone Gebara propone: «Le donne, nella loro pratica teologica, cercano di recuperare le realtà esistenziali, lasciandole parlare liberamente e permettendo che si riorganizzino a partire dal contesto attuale, per legarle solo successivamente a una tradizione anteriore. Mediante questo procedimento, si tenta di restituire al linguaggio teologico la sua capacità di toccare alcuni centri vitali dell’esistenza umana. In altri termini, questo procedimento equivale, in un certo senso, a restituire alla teologia la dimensione poetica dell’esistenza, considerando che ciò che vi è di più profondo nell’essere umano si esprime solo per analogia; che il mistero si formula solo nella poesia; che la gratuità si traduce solo attraverso simboli» (Gebara, 1994).

E proprio qui tocchiamo i limiti di questo discorso teologico nella prospettiva femminista.

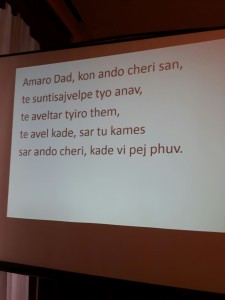

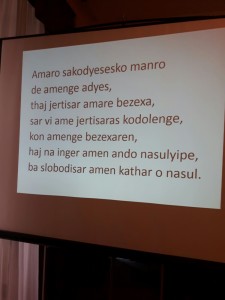

LINGUAGGI E IMMAGINARI

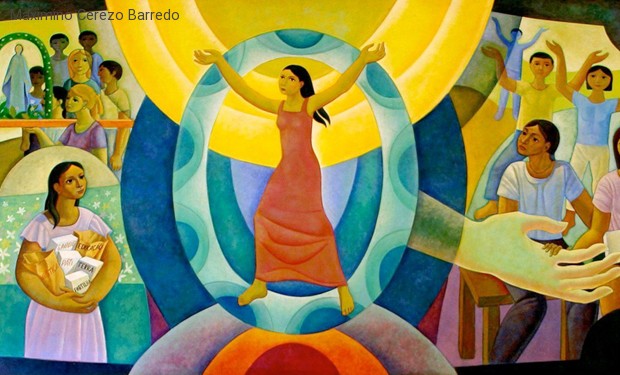

La TdL è rimasta e rimane legata a concezioni maschili e patriarcali della Divinità. È questo il principale problema per cui noi donne non ci sentiamo a nostro agio sotto questo ombrello e qui si inscrive una delle principali rotture realizzate da alcune delle teologie femministe. Nei progetti e nelle riflessioni teoriche dell’America Latina, non si è mai affrontato il problema del linguaggio sulla Divinità, delle sue immagini e dei suoi simboli. Ha sempre predominato e continua a farlo un approccio a un Dio che, oltre che liberatore e amorevole, è fondamentalmente maschile: il Dio dei poveri, il Dio della storia, il Dio liberatore dell’esodo… Un passo avanti rispetto alle precedenti teologie disincarnate, ma in nessun modo una casa per la donna in sé e per sé. La TdL ha di sicuro attribuito molta importanza alle immagini: tanto in campo pittorico, quanto in quello musicale e poetico, c’è stata una grande creatività, ma queste costruzioni poetiche, così ricche e a volte così esteticamente belle, non sono riuscite a parlare a partire dalla donna e alla donna in se stessa.

Gli immaginari ci costituiscono con la stessa forza delle esperienze vissute, perché queste esperienze le leggiamo a partire da questi immaginari e in questi le rovesciamo. Gli immaginari religiosi accompagnano permanentemente – in maniera cosciente o inconsciente – la costruzione della nostra identità: «La psicologia e l’antropologia hanno dimostrato come l’uso di simboli esclusivamente maschili di Dio neghi alle donne lo sviluppo della loro pienezza umana. La psicologa junghiana Toni Wolff ha descritto le conseguenze negative di questa situazione per la psiche femminile. “Immaginare Dio rappresenta il massimo simbolo delle migliori caratteristiche umane e delle idee più profonde dello spirito umano. Come può una donna trovare se stessa se i suoi stessi fondamenti psichici non sono oggettivati in un simbolo? Il simbolo mostrerà il suo effetto nell’essere umano sviluppando il suo significato nel tempo, a poco a poco”» (Seibert, 2010).

La pratica teologica deve essere intesa come un approccio a tentoni, balbuziente, alla Divinità, dovendo necessariamente rispondere, nella costruzione di metafore di avvicinamento, ai gruppi e ai soggetti sociali a partire dai quali pensa. Perché ciò di cui si tratta è proporre a persone non specializzate concetti e realtà che scivolano e sfuggono. L’esclusione tradizionale dal pensiero e dall’espressione teologica sofferta dalla donna ha contribuito al fatto che la rappresentazione di Dio si sia sempre data in termini maschili. La teologia cristiana ha preso corpo in una matrice patriarcale e in una forma intesa come naturale e Dio, al di là delle dichiarazioni ufficiali secondo cui non ha sesso, è stato sempre concepito come un maschio.

Questa realtà lascia le donne fuori da un immaginario che le costituisca nel loro essere donne, consentendo loro un’identificazione piena con la loro sessualità. Le lascia in un vicolo cieco.

Afferma giustamente Carol P. Christ: «Le religioni centrate sull’adorazione di un Dio maschile creano “disposizioni d’animo” e “motivazioni” che mantengono le donne in uno stato di dipendenza psicologica dagli uomini e dall’autorità maschile e che al tempo stesso legittimano l’autorità politica e sociale di padri e figli nelle istituzioni. I sistemi simbolici religiosi centrati esclusivamente su immagini maschili della Divinità creano l’impressione che il potere delle donne non potrà mai essere totalmente legittimo o benefico. Non c’è bisogno che questo messaggio sia espresso in maniera esplicita (come, per esempio, nella storia di Eva) perché se ne sentano gli effetti. Anche una donna che ignori totalmente i miti biblici della malvagità femminile riconoscerà l’anomalia del potere femminile pregando esclusivamente un Dio maschile. Potrà vedere se stessa simile a Dio (creata a immagine di Dio) solo negando la sua identità sessuale. Ma non potrà mai vivere l’esperienza di cui gode automaticamente ogni uomo e ogni bambino appartenenti alla sua cultura: affermare pienamente la propria identità sessuale per sentirsi fatta a immagine e somiglianza di Dio» (Christ 1997).

Pertanto, una pratica religiosa che abbia come orizzonte la configurazione del soggetto femminile dovrà perseguire un approccio al mistero e alla trascendenza che sia inclusivo e, poiché l’astratto e l’universale non toccano le fibre più intime dell’Io, saranno necessari un’appropriazione e uno sviluppo di tutte le espressioni della sessualità e della costruzione di genere. Se si parla del Dio dei poveri, bisogna chiedersi cosa avviene quando una donna povera subisce violenza dal suo compagno impegnato nel percorso delle Comunità Ecclesiali di Base… Come sperimenta questa donna che Dio sta dalla sua parte, che la ama e l’accompagna, che vuole la sua crescita e la sua autoaffermazione? Come sperimentare che Dio non è complice – in quanto maschio – del suo compagno “impegnato” che parla di Dio con tanta proprietà? Sono domande che la Teologia della Liberazione non ha mai formulato e a cui pertanto non ha mai risposto.

In base a quanto abbiamo visto nell’esempio del Dizionario, la TdL non ha mai nominato la donna e a chi non è nominato restano due possibilità: o semplicemente non esistere o venire repressi. Non nominare significa non riconoscere, non riconoscere significa non prendere coscienza dell’esistenza di chi è messo a tacere e, partendo da qui, si segue un cammino di disconoscimento e di radicale incomprensione. Per almeno tre decenni il discorso teologico latinoamericano non ha neppure utilizzato un linguaggio inclusivo, nel momento in cui organismi internazionali come le Nazioni Unite, l’Unesco e varie piattaforme educative avanzavano su questo terreno.

Alcuni dei limiti della Teologia della Liberazione, per esempio la sua scarsa comprensione delle diverse soggettività, hanno a che vedere precisamente con il fatto di aver disconosciuto il cammino femminile al sapere, allo studio e alla conoscenza. La sua matrice teologica non ha assunto uno sguardo femminile che consentisse la comprensione per altre vie.

La Teologia femminista ha implicato e presupposto un salto qualitativo rispetto a teologie anteriori tanto nei punti di partenza epistemologici quanto nel pensare ed elaborare gli immaginari, assumendo pertanto il linguaggio come uno dei suoi campi di battaglia. Perché non si tratta di rimescolare alcune cose in maniera che tutto resti uguale, ma di trasmettere alle donne credenti strumenti per la costruzione della loro identità nel senso di una radicale autoaffermazione. Sostiene Dorothee Sölle: «Nella teologia femminista non si tratta di cambiare pronomi, ma di concepire una diversa forma di trascendenza che non debba intendersi come indipendenza da tutto e dominio su tutte le cose, ma che sia legata al tessuto della vita… È necessario un avvicinamento alla mistica, che è quella che più ampiamente ha superato la comprensione gerarchica e maschile di Dio, una mistica, cioè, che non permetta alla sete di liberazione reale di perdersi nel mare dell’incosciente» (Sölle 1996).

Un lavoro interessante in questo senso è quello realizzato dalla teologa nordamericana Sallie McFague. Il punto di partenza di questa autrice è la certezza che vi sia uno strappo nel linguaggio su Dio e che sia necessario realizzare rotture che portino a una connessione più reale con le donne e gli uomini del XXI secolo, in quanto il riferimento al mistero trascendente non solo non suscita interesse, ma ha anche perso plausibilità nel mondo attuale. È diventata allora una sfida realizzare approcci nuovi e più coinvolgenti. Da qui la sua volontà di rischiare in tal senso: «È diventato sempre più dolorosamente evidente per molti occidentali – tanto per chi è all’interno della tradizione giudaico-cristiana quanto per chi ne è fuori, ma condizionato dalla sua iconografia, dai suoi valori e dai suoi concetti – che il linguaggio utilizzato per esprimere la relazione tra Dio e il mondo richiede una revisione. A mio giudizio, tale revisione deve iniziare sul piano dell’immaginario, in un esperimento mentale con quelle metafore – e i corrispondenti concetti – che, a differenza di quelle utilizzate principalmente dalla tradizione, propongano un quadro unificato e interdipendente per la comprensione delle relazioni Dio-mondo ed essere umano-mondo». (McFague 1994).

La sua visione mira a recuperare un discorso teologico di tipo metaforico e apofatico.

Per questa via, la teologia femminista può reincontrarsi con il linguaggio su Dio elaborato da donne medievali e da mistiche di diverse epoche, condotte dalla loro coscienza spirituale a vivere l’esperienza di Dio come mistero e pertanto a utilizzare in riferimento alla trascendenza esclusivamente metafore e visioni.