Category Archives: la ‘parola’ della domenica

riflessioni sulle letture della messa domenicale

il commento al vangelo della domenica

NON DI CONTENUTI MA DI MODALITÀ

il commento di E. Ronchi al vangelo della quindicesima domenica del tempo ordinario

Mc 6,7-13

Vangelo che mette con le spalle al muro.

Mi proteggo da questo vangelo, pensandolo rivolto agli altri, invece siamo tutti inviati, tutti sulla strada, come i Dodici, per essere un dito puntato su Gesù, un evidenziatore, un faro su di lui.

E ci viene istintiva la scusa di Mosè: ma come Signore, mandi me balbuziente a parlare alla corte, si metteranno a ridere! O di Geremia: sono troppo giovane; di Amos che protesta: sono solo un mandriano, sto dietro alle mucche.

Ma “l’annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così l’annuncio sarà infinitamente grande” (G. Vannucci).

Allora vado bene anch’io.

Perché il sacerdote Amasia non si lascia aiutare dal piccolo profeta? Forse perché Dio brucia, e se l’accogli ti cambia la vita.

Io non ero profeta; ero un bovaro, un contadino, mi occupavo della vita. Ma il Signore mi ha “preso”. Confessa una chiamata che è quasi una violazione da parte di Dio. Il vangelo di oggi ci aiuta a farci “prendere”.

Per le strade di Galilea (ogni strada del mondo è Galilea) la gente vede arrivare, sotto il sole, due tipi strani, a piedi, più poveri di un povero, senza bisaccia e con solo un bastone.

Li vede venire a due a due, che non è la somma di uno più uno, ma è l’inizio della comunione, la prima cellula della comunità.

Ma così arriva il vangelo?

Così è venuto Cristo, senza denaro, senza borsa, nudo sulla croce.

Aveva solo un bastone, il legno della croce, piantato a sorreggere.

Più che sui contenuti da trasmettere, Gesù con i Dodici insiste sulle modalità di come si passa nel mondo: liberi e leggeri. Il come si vive, è la vita. Prima si è visti, poi si è ascoltati.

In tre anni di strade, olivi, lago, pane che non finisce, malati toccati e guariti, hanno appreso l’essenziale, hanno imparato Gesù.

Lui porteranno in giro per le strade.

Riassumo in due linee questo vangelo: l’economia della piccolezza e quella della strada.

La piccolezza attraversa l’intera Bibbia e ne rappresenta l’anima profonda. Quella di Abele, delle donne sterili e madri, di Giuseppe venduto dai fratelli, di Amos e Geremia, della stalla di Betlemme, dei “beati i poveri”, del granello di senape, dei 12 che vanno senza niente fra le cose.

L’economia della piccolezza ci fa trovare profeti là dove la grandezza vede solo piccoli contadini.

E poi l’economia della strada: che è libera ed è di tutti, che non domanda tessere, che ti apre orizzonti ed è sempre nuova. Mettersi per strada è un inno alla libertà e alla fiducia. Un salmo cantato agli incontri che farai.

E i Dodici vanno, più piccoli dei piccoli; li ha messi sulla strada che non si ferma, che verrà sempre incontro, che se li porterà con sé verso il cuore della vita.

Vanno, profeti del sogno di Dio: quello di un mondo finalmente guarito; ripulito dai demoni che invecchiano il cuore giovane della vita.

il commento al vangelo della domenica

il commento al vangelo della domenica

NELLA NATURA DELLA NATURA

il commento di E. Ronchi al vangelo della undicesima domenica del tempo ordinario

Mc 4,26-34

Quante volte non troviamo le parole adatte per dire Dio!

E Gesù ci risponde con le parabole.

Lo fa con parole laiche, di casa, di orto, di lago, di strada, per raccontarci storie di vita.

Il vangelo di Marco riassume il suo insegnamento con immagini di contadini che si affaticano nell’arte di far nascere, fiorire, fruttificare.

Il contadino nel vangelo è l’anello mancante tra l’uomo e Dio, dove le parabole non sono solo semplici pretesti per insegnare teologia e morale.

Un albero, le foglioline del fico, il granello di senape diventano una continua rivelazione del divino (Laudato si’), una sillaba del suo messaggio.

Le cose del mondo non sono sante perché ricevono l’acqua benedetta, ma sono degne di riceverla perché già benedette, santificate, e noi camminiamo in mezzo a loro come dentro un santuario.

Ezechiele aveva parlato della tenerezza di un Dio giardiniere che pianta un cedro del Libano. Gesù va oltre: parla di un semino di senape con una novità tutta sua: sceglie una pianta mai nominata nel Primo Testamento, nonostante fosse di uso comune.

Gesù sceglie l’economia della piccolezza: mette la senape al posto del cedro del Libano; l’orto al posto del monte;

parlerà di Dio con l’immagine di una chioccia con i suoi pulcini: è il linguaggio teologico portato al registro più umile, a sovvertire le gerarchie.

Gli ascoltatori di Gesù saranno rimasti sconvolti all’idea che il Regno di Dio ha inizi così piccoli, ma Gesù si concentra sulla crescita dal minuscolo al grande, dai più piccoli germogli, alla maturazione in pienezza.

Le sue parole contengono anche un appello alla meraviglia: il Regno diventa un mistero davanti al quale stupirsi.

Prendere sul serio l’economia della piccolezza ci fa guardare il mondo in un altro modo. Ci fa cercare i re di domani tra gli scartati di oggi, ci fa prendere sul serio i giovani e i bambini, e trovare meriti là dove l’economia della grandezza vede solo demeriti.

Il vangelo della terra di Gesù sovverte le norme, perché le leggi che reggono il venire del Regno di Dio e quelle che alimentano la vita naturale sono in fondo le stesse.

Spirito e realtà si abbracciano.

Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura della natura essere dono e crescita. È nella natura di Dio essere eccedenza gratuita. E anche in quella dell’uomo.

Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare; e non per sottrazione, ma sempre per addizione, per aggiunta e incremento, con incrollabile fiducia nei germogli.

Dalle sue parabole sboccia una visione profetica del mondo: la nostra storia è tutto un seminare, germinare, spuntare, accestire, maturare: tutto è fiducia incamminata.

il commento al vangelo della domenica

il commento al vangelo della domenica

PURO SILENZIO

il commento di E. Ronchi al vangelo della domenica del Corpus Domini

Mc 14,12-16.22-26

Oggi, Corpus Domini, non è la festa dei tabernacoli aperti o degli ostensori dorati da venerare.

Che cosa celebriamo?

Cristo che si dona? Neppure questo è sufficiente. La festa di oggi è ancora un passo avanti.

Io che faccio la comunione?

Non basta.

E’ Lui che viene a fare comunione con noi. E’ Lui in cammino.

Lui che percorre i cieli, Lui felice di vedermi, Lui che non chiede agli apostoli e a me di venerare quel Pane, ma dice molto di più: ‘io voglio stare nelle tue mani come dono, e nella tua bocca come pane, sangue, cellula, pensiero di te.

Tua vita’. Vuole perdersi dentro noi come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo.

La prima parola è: prendete. Gesù parla sempre con verbi poveri, semplici, diretti: prendete, ascoltate, venite, andate, partite; “corpo e sangue”. Ignote quelle mezze parole ambigue che permettono ai potenti o ai furbi di consolidare il loro predominio.

Gesù è così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso le radici, attraverso gesti comuni a tutti.

Prendete. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: per essere trasformati. Quello che sconvolge, è ciò che accade nel discepolo più ancora di ciò che accade nel pane.

Allora mangiare e bere Cristo è molto più che fare la comunione, è “farci comunione”. Che Leone Magno sintetizza così: prendere il corpo e il sangue di Cristo tende a trasformarci in ciò che riceviamo.

Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola.

A che serve un Dio come pane chiuso nel tabernacolo, da esporre di tanto in tanto alla venerazione e all’incenso?

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue “ha” la vita eterna. Adesso! Non “avrà”, come una specie di futuro tfr.

La vita eterna è già qui, libera e autentica, e fa cose che meritano di non morire, con Gesù che dice: prendete il mio corpo, tutta la mia umanità, il mio modo di piangere e ridere, di sedermi alla tavola di Zaccheo, di Levi, e a casa tua.

Ma noi di cosa nutriamo anima e pensieri? Di generosità, bellezza, profondità?

O ci saziamo di intolleranze, miopie dello spirito, paure di tutto?

Se accogliamo pensieri degradati, ci faranno come loro; se accogliamo pensieri di vangelo, ci faranno creature di bellezza.

Alla Messa ecco per noi un piccolo pane bianco che non ha sapore, che è puro e profondissimo silenzio.

Dono lieve come un’ala.

Ma accade qualcosa che i padri orientali chiamano deificazione (theosis), parola che fa tremare. Un pezzo di Dio in me perché io diventi un pezzetto di Dio nel mondo.

Finita la religione dei riti e degli obblighi, ecco la religione del corpo a corpo con Dio, la religione del tu per tu con Lui, che prima che io dica: “ho fame”, mi dice: “Prendete e mangiate”.

Mi ha cercato, mi ha atteso e si dona, e io posso solo accoglierlo e ringraziare.

il commento al vangelo della domenica

il commento al vangelo della domenica

La bibbia è un libro pieno di olivi, di fichi e di viti. Pieno di uomini di cui Dio si prende cura e dai quali riceve un vino di gioia. Con le parole di oggi Gesù ci comunica Dio, cose da capogiro, attraverso lo specchio delle creature più semplici.

Ci porta a scuola in un vigneto, a lezione dalla sapienza della vite e da un Dio contadino, profumato di sole e di terra.

All’inizio della primavera mio padre mi portava nella vigna dietro casa. Sui tralci potati affiorava, in punta, una goccia di linfa che tremava e luccicava al vento di marzo. E mi diceva: guarda, è la vite che va in amore!

C’è un amore che muove il sole e le altre stelle, che ascende lungo i ceppi di tutte le viti del mondo, e l’ho visto aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire.

Dobbiamo salvare la linfa di Dio, il cromosoma divino in noi.

Che Dio sia descritto come creatore non ci sorprende, l’abbiamo sentito. Ma Gesù afferma oggi una cosa mai udita prima: io sono la vite, voi i tralci. Io e voi la stessa cosa! Stesso tronco, stessa vita, unica radice, una sola linfa.

E mentre nei profeti antichi Dio appariva piantatore, coltivatore, vendemmiatore, ma sempre altro rispetto alle viti, oggi ascoltiamo una parola inaudita: Dio e io siamo la stessa vite; lui tronco, io tralcio; lui mare, io onda; lui fuoco, io fiamma. Il creatore si è fatto creatura. Dio è in me, non come padrone, ma come linfa vitale. E’ in me, per meglio prendersi cura di me.

Rimanete in me e io in voi. Non è da conquistare l’unione con Dio, è cosa di cui prendere consapevolezza: siamo già in Dio, ci avvolge con il suo affetto, lo respiri, lo urti! E Dio è in noi, è qui, è dentro, scorre nelle vene della vita. Dio che vivi in me, nonostante tutte le distrazioni e i miei inverni, e tutte le forze che ci trascinano via. Ma via da lui non c’è niente.

Questa comunione precede ogni liturgia, è energia che sale, cromosoma divino che scorre in noi.

Ed ogni tralcio che porta frutto, egli lo pota perché porti più frutto.

Il grande e coraggioso dono della potatura! Potare non è sinonimo di amputare ma di dare vita, ogni contadino lo sa. Togliere il superfluo equivale a fare molto frutto.

Il filo d’oro che cuce il brano e illumina ogni dettaglio è “frutto”. Sei volte viene ribadito ribadisce, perché sia ben chiaro: il vangelo sogna mani di vendemmia e non mani perfette, magari pulite ma vuote, che non si sono volute mischiare con la materia incandescente e macchiante della vita.

Per il vangelo la santità non risiede nella perfezione ma nella fecondità. Dov’è mai questa perfezione nei discepoli di Gesù, pronti alla fuga e alla bugia, duri a capire…

La morale evangelica ha la colonna sonora delle canzoni della vendemmia, di una festa sull’aia; sogna fecondità e non osservanze. Più generosità, più pace, più coraggio.

E mi piace tanto il Dio di Gesù, che si affatica attorno a me perché io porti frutto, che non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della vigna. A contemplarmi, con occhi belli di speranza.

il commento al vangelo della domenica

il commento al vangelo della domenica

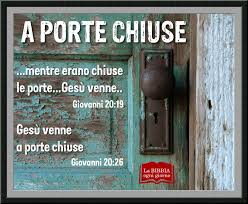

La sera di quel giorno mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Tommaso, uno dei Dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo il segno dei chiodi io non credo». (…)