“Prima noi”, è il mantra con il quale si mascherano spietati egoismi e si giustificano inaudite durezze di cuore. È la formula magica di quanti chiariscono subito “non sono razzista, però…”, un “però” eretto come un invalicabile muro a difesa del “noi”, pronome che include, a secondo degli interessi, un popolo o la famiglia, una religione o un quartiere. Mentre per “prima” s’intende l’accesso e l’esclusiva precedenza a tutto quel che permette alla vita di essere dignitosa, dalla casa al lavoro, dall’assistenza sanitaria alla scuola; beni e valori che, sono fuori discussione, devono essere riservati per primi a chi ne ha pienamente diritto per questioni di lignaggio. Ovviamente, al “noi” si contrappone il “loro”, che include per escluderli, tutti quelli che non appartengono allo stesso popolo, alla stessa cultura, società, religione, o famiglia.

“Prima noi”, poi, eventualmente, se proprio ci avanza, si possono dare le briciole a chi ne ha bisogno, ovvero all’estraneo che attenta al nostro benessere economico, ai valori civili e religiosi della nostra società e alle nostre sacrosante tradizioni. “Loro” sono gli stranieri, i barbari. In ogni cultura chi proviene da fuori, incute paura. Lo straniero è un barbaro, colui cioè che emette suoni incomprensibili, (dal sanscrito barbara = balbuziente), colui che parla una lingua incomprensibile e che nel mondo greco passò a significare quel che è selvaggio, rozzo, feroce, incivile, indigeno.

Ero straniero

Nonostante nella Scrittura si trovino indicazioni che mirano alla protezione dello straniero (“Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto”, Es 22,21), Gesù si è trovato a vivere in una realtà dove il forestiero andava evitato, e persino dopo la morte veniva seppellito a parte, in un luogo considerato impuro (“Il Campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri” Mt 27,7). Al tempo di Gesù vige una separazione totale tra giudei e stranieri, come riconosce Pietro: “Voi sapete come non sia lecito a un giudeo di aver relazioni con uno straniero o di entrar in casa sua” (At 10,28).

In questo ambiente stupisce il comportamento del Cristo che da una parte arriva a identificarsi con gli ultimi della società (“Ero straniero e mi avete accolto”, Mt 25,35.43), e proclama benedetti quanti avranno ospitato lo straniero (“Venite benedetti del Padre mio”¸ Mt 25,34), dall’altra, Gesù accusa con parole tremende quelli che non lo fanno (“Via, lontano da me, maledetti… perché ero straniero e non mi avete accolto”, Mt 25,41.43), con una maledizione che richiama quella del primo assassino della Bibbia, il fratricida Caino (“Ora sii maledetto”, Gen 4,11). Se la risposta alle altrui necessità era un fattore di vita, la mancata risposta è causa di morte. Per Gesù negare l’aiuto all’altro è come ucciderlo.

Gesù non solo si identifica nello straniero, ma nei vangeli il suo elogio va proprio per i pagani, personaggi tutti positivi (eccetto Pilato in quanto incarnazione del potere) e portatori di ricchezza. Si teme sempre cosa e quanto si debba dare allo straniero e non si riconosce quel che si riceve dallo stesso. Nella sua attività Gesù si troverà di fronte ottusità e incredulità persino da parte della sua famiglia e dei suoi stessi paesani, ma resterà ammirato dalla fede di uno straniero, il Centurione, e annuncerà che mentre i pagani entreranno nel suo regno, gli israeliti ne resteranno esclusi (Mt 8,5-13; Mt 27,54).

Nella sinagoga di Nazaret, il suo paese, Gesù rischierà il linciaggio per aver avuto l’ardire di tirare fuori dal dimenticatoio due storie che gli ebrei preferivano ignorare: Dio in casi di emergenza e di bisogno non fa distinzione tra il popolo eletto e i pagani, ma dirige il suo amore a chi più lo necessita. Così nel caso di una grande carestia che colpì tutto il paese, aiutò una straniera, una pagana, “una vedova a Sarepta di Sidone” (Lc 4,26), e con tutti i lebbrosi che c’erano al tempo del profeta Eliseo, il signore guarì uno straniero: “Naamàn, il Siro” (Lc 4,27).

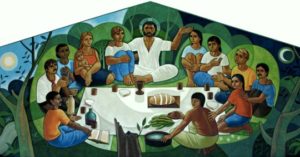

Prima noi? Gesù, manifestazione vivente dell’amore universale del Padre, vuole condividere i pani in terra pagana così come ha fatto in Israele (Mt 14,13-21). La resistenza dei discepoli di portare anche agli stranieri la buona notizia, viene dagli evangelisti raffigurata nell’incontro di Gesù con una donna straniera, cananea (fenicia) che invoca la liberazione della figlia da un demonio (Mt 15,22). La donna, succube dell’ideologia nazional religiosa che faceva ritenere i pagani inferiori ai Giudei, si accontenterebbe di poco, anche delle briciole (“Sì, Signore, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro signori”, Mt 15,27). Nella tradizione biblica i figli di Israele sono chiamati a dominare le nazioni pagane, mentre i pagani sono destinati ad essere dominati. Non c’è uguaglianza tra gli appartenenti al popolo eletto e gli esclusi. Gli uni sono figli, e gli altri cani, animali ritenuti impuri e portatori del demonio. Per questo non si può dare il pane a quanti, per la loro condizione di pagani, sono veicolo di impurità e contaminazione.

Sarà una donna, per giunta pagana, a impartire una lezione ai discepoli del Cristo. Costei ha infatti compreso che non ci sono dei figli e dei cani, quelli che meritano e gli esclusi, quelli che hanno diritto e quelli no, un prima (noi) e un dopo (gli altri), ma tutti possono cibarsi insieme, e allo stesso tempo, dell’unico pane che alimenta la vita. Essa comprende quello che i discepoli fanno fatica a capire e ad accettare, cioè, che la compassione e l’amore vanno al di là delle divisioni razziali, etniche e religiose.

La reazione di Gesù è di grande ammirazione: “Allora Gesù le replicò: Donna, grande è la tua fede! Ti sia fatto come vuoi”. (Mt 15,28), e ai pagani Gesù non concederà le briciole, ma anche in terra straniera ci sarà l’abbondante condivisione dei pani, segni della benedizione divina (Mt 15,32-39).

L’esperienza e il messaggio di Gesù verranno poi raccolti dagli altri autori del Nuovo Testamento, in particolare da Paolo, che in occasione di un naufragio, si stupirà per la “rara umanità” con cui lui e gli altri naufraghi sono stati ospitati dai barbari di Malta (At 28,2), e arriverà a capire una verità importante: “Qui non c’è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti” (Col 3,11; Gal 3,28).

La Chiesa ha compreso e annuncia che con Gesù non si possono innalzare barriere, ma solo abbattere tutti i muri che gli uomini hanno costruito (“Egli infatti è la nostra pace, colui che dei due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che ci divideva…”, Ef 2,14), non solo i muri esteriori (mattoni), forse i più facili da demolire, ma quelli interiori (pregiudizi), mentali, teologici, morali, religiosi, i più difficili da estirpare perché li crediamo buoni o di provenienza divina.