INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEL V CONVEGNO NAZIONALE DELLA CHIESA ITALIANA

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze Martedì, 10 novembre 2015

[Multimedia]

Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù

Cari fratelli e sorelle,

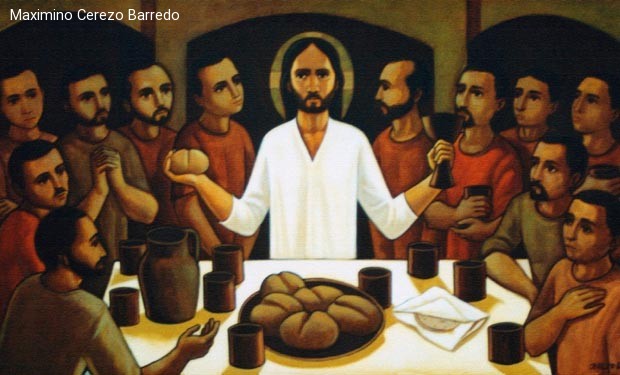

nella cupola di questa bellissima Cattedrale è rappresentato il Giudizio universale. Al centro c’è Gesù, nostra luce. L’iscrizione che si legge all’apice dell’affresco è “Ecce Homo”. Guardando questa cupola siamo attratti verso l’alto, mentre contempliamo la trasformazione del Cristo giudicato da Pilato nel Cristo assiso sul trono del giudice. Un angelo gli porta la spada, ma Gesù non assume i simboli del giudizio, anzi solleva la mano destra mostrando i segni della passione, perché Lui «ha dato sé stesso in riscatto per tutti» (1 Tm 2,6). «Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17).

Nella luce di questo Giudice di misericordia, le nostre ginocchia si piegano in adorazione, e le nostre mani e i nostri piedi si rinvigoriscono. Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto autentico dell’uomo. È la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche di quella frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. Il volto è l’immagine della sua trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù è il nostro umanesimo. Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda: «Voi, chi dite che io sia?» (Mt 16,15).

Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio «svuotato», di un Dio che ha assunto la condizione di servo, umiliato e obbediente fino alla morte (cfr Fil 2,7). Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E quel volto ci guarda. Dio – che è «l’essere di cui non si può pensare il maggiore», come diceva sant’Anselmo, o il Deus semper maior di sant’Ignazio di Loyola – diventa sempre più grande di sé stesso abbassandosi. Se non ci abbassiamo non potremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla della sua pienezza se non accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi non capiremo nulla dell’umanesimo cristiano e le nostre parole saranno belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di fede. Saranno parole che risuonano a vuoto.

Non voglio qui disegnare in astratto un «nuovo umanesimo», una certa idea dell’uomo, ma presentare con semplicità alcuni tratti dell’umanesimo cristiano che è quello dei «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono astratte sensazioni provvisorie dell’animo, ma rappresentano la calda forza interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere decisioni.

Quali sono questi sentimenti? Vorrei oggi presentarvene almeno tre.

Il primo sentimento è l’umiltà. «Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più avanti l’Apostolo parla del fatto che Gesù non considera un «privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui c’è un messaggio preciso. L’ossessione di preservare la propria gloria, la propria “dignità”, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio, e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell’umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre.

Un altro sentimento di Gesù che dà forma all’umanesimo cristiano è il disinteresse. «Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,4), chiede ancora san Paolo. Dunque, più che il disinteresse, dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del cristiano è sempre in uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale. Quando il nostro cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di sé stesso, allora non ha più posto per Dio. Evitiamo, per favore, di «rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 49).

Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare. La nostra fede è rivoluzionaria per un impulso che viene dallo Spirito Santo. Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità di donarsi. È lì che trascende sé stessa, che arriva ad essere feconda.

Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello della beatitudine. Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino. Percorrendolo noi esseri umani possiamo arrivare alla felicità più autenticamente umana e divina. Gesù parla della felicità che sperimentiamo solo quando siamo poveri nello spirito. Per i grandi santi la beatitudine ha a che fare con umiliazione e povertà. Ma anche nella parte più umile della nostra gente c’è molto di questa beatitudine: è quella di chi conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco che si possiede; la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le persone care; e anche quella delle proprie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia nella provvidenza e nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile.

Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo iniziano con una benedizione e terminano con una promessa di consolazione. Ci introducono lungo un sentiero di grandezza possibile, quello dello spirito, e quando lo spirito è pronto tutto il resto viene da sé. Certo, se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze perché non ci portano al “successo”. Per essere «beati», per gustare la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, è necessario avere il cuore aperto. La beatitudine è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, regalandoci una pace incomparabile: «Gustate e vedete com’è buono il Signore» (Sal 34,9)!

Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di Dio. E questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che oggi si riunisce per camminare insieme in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all’immagine sociale della Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che una Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi sarebbe triste. Le beatitudini, infine, sono lo specchio in cui guardarci, quello che ci permette di sapere se stiamo camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non mente.

Una Chiesa che presenta questi tre tratti – umiltà, disinteresse, beatitudine – è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente. L’ho detto più di una volta e lo ripeto ancora oggi a voi: «preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti» (Evangelii gaudium, 49).

Però sappiamo che le tentazioni esistono; le tentazioni da affrontare sono tante. Ve ne presento almeno due. Non spaventatevi, questo non sarà un elenco di tentazioni! Come quelle quindici che ho detto alla Curia!

La prima di esse è quella pelagiana. Essa spinge la Chiesa a non essere umile, disinteressata e beata. E lo fa con l’apparenza di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate che neppure culturalmente hanno capacità di essere significative. La dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto non rigido, ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo.

La riforma della Chiesa poi – e la Chiesa è semper reformanda – è aliena dal pelagianesimo. Essa non si esaurisce nell’ennesimo piano per cambiare le strutture. Significa invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. Allora tutto sarà possibile con genio e creatività.

La Chiesa italiana si lasci portare dal suo soffio potente e per questo, a volte, inquietante. Assuma sempre lo spirito dei suoi grandi esploratori, che sulle navi sono stati appassionati della navigazione in mare aperto e non spaventati dalle frontiere e delle tempeste. Sia una Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai in difensiva per timore di perdere qualcosa. Mai in difensiva per timore di perdere qualcosa. E, incontrando la gente lungo le sue strade, assuma il proposito di san Paolo: «Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno» (1 Cor 9,22).

Una seconda tentazione da sconfiggere è quella dello gnosticismo.Essa porta a confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la tenerezza della carne del fratello. Il fascino dello gnosticismo è quello di «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti» (Evangelii gaudium, 94). Lo gnosticismo non può trascendere.

La differenza fra la trascendenza cristiana e qualunque forma di spiritualismo gnostico sta nel mistero dell’incarnazione. Non mettere in pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo.

La Chiesa italiana ha grandi santi il cui esempio possono aiutarla a vivere la fede con umiltà, disinteresse e letizia, da Francesco d’Assisi a Filippo Neri. Ma pensiamo anche alla semplicità di personaggi inventati come don Camillo che fa coppia con Peppone. Mi colpisce come nelle storie di Guareschi la preghiera di un buon parroco si unisca alla evidente vicinanza con la gente. Di sé don Camillo diceva: «Sono un povero prete di campagna che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro». Vicinanza alla gente e preghiera sono la chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, umile, generoso, lieto. Se perdiamo questo contatto con il popolo fedele di Dio perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna parte.

Ma allora che cosa dobbiamo fare, padre? – direte voi. Che cosa ci sta chiedendo il Papa?

Spetta a voi decidere: popolo e pastori insieme. Io oggi semplicemente vi invito ad alzare il capo e a contemplare ancora una volta l’Ecce Homo che abbiamo sulle nostre teste. Fermiamoci a contemplare la scena. Torniamo al Gesù che qui è rappresentato come Giudice universale. Che cosa accadrà quando «il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria» (Mt 25,31)? Che cosa ci dice Gesù?

Possiamo immaginare questo Gesù che sta sopra le nostre teste dire a ciascuno di noi e alla Chiesa italiana alcune parole. Potrebbe dire: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,34-36). Mi viene in mente il prete che ha accolto questo giovanissimo prete che ha dato testimonianza.

Ma potrebbe anche dire: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato» (Mt 25,41-43).

Le beatitudini e le parole che abbiamo appena lette sul giudizio universale ci aiutano a vivere la vita cristiana a livello di santità. Sono poche parole, semplici, ma pratiche. Due pilastri: le beatitudini e le parole del giudizio finale. Che il Signore ci dia la grazia di capire questo suo messaggio! E guardiamo ancora una volta ai tratti del volto di Gesù e ai suoi gesti. Vediamo Gesù che mangia e beve con i peccatori (Mc 2,16; Mt 11,19); contempliamolo mentre conversa con la samaritana (Gv 4,7-26); spiamolo mentre incontra di notte Nicodemo (Gv 3,1-21); gustiamo con affetto la scena di Lui che si fa ungere i piedi da una prostituta (cfr Lc 7,36-50); sentiamo la sua saliva sulla punta della nostra lingua che così si scioglie (Mc 7,33). Ammiriamo la «simpatia di tutto il popolo» che circonda i suoi discepoli, cioè noi, e sperimentiamo la loro «letizia e semplicità di cuore» (At 2,46-47).

Ai vescovi chiedo di essere pastori. Niente di più: pastori. Sia questa la vostra gioia: “Sono pastore”. Sarà la gente, il vostro gregge, a sostenervi. Di recente ho letto di un vescovo che raccontava che era in metrò all’ora di punta e c’era talmente tanta gente che non sapeva più dove mettere la mano per reggersi. Spinto a destra e a sinistra, si appoggiava alle persone per non cadere. E così ha pensato che, oltre la preghiera, quello che fa stare in piedi un vescovo, è la sua gente.

Che niente e nessuno vi tolga la gioia di essere sostenuti dal vostro popolo. Come pastori siate non predicatori di complesse dottrine, ma annunciatori di Cristo, morto e risorto per noi. Puntate all’essenziale, al kerygma. Non c’è nulla di più solido, profondo e sicuro di questo annuncio. Ma sia tutto il popolo di Dio ad annunciare il Vangelo, popolo e pastori, intendo. Ho espresso questa mia preoccupazione pastorale nella esortazione apostolica Evangelii gaudium (cfr nn. 111-134).

A tutta la Chiesa italiana raccomando ciò che ho indicato in quella Esortazione: l’inclusione sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato nel popolo di Dio, e la capacità di incontro e di dialogo per favorire l’amicizia sociale nel vostro Paese, cercando il bene comune.

L’opzione per i poveri è «forma speciale di primato nell’esercizio della carità cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa» (Giovanni Paolo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 42). Questa opzione «è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà» (Benedetto XVI, Discorso alla Sessione inaugurale della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi). I poveri conoscono bene i sentimenti di Cristo Gesù perché per esperienza conoscono il Cristo sofferente. «Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche a essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro» (Evangelii gaudium, 198).

Che Dio protegga la Chiesa italiana da ogni surrogato di potere, d’immagine, di denaro. La povertà evangelica è creativa, accoglie, sostiene ed è ricca di speranza.

Siamo qui a Firenze, città della bellezza. Quanta bellezza in questa città è stata messa a servizio della carità! Penso allo Spedale degli Innocenti, ad esempio. Una delle prime architetture rinascimentali è stata creata per il servizio di bambini abbandonati e madri disperate. Spesso queste mamme lasciavano, insieme ai neonati, delle medaglie spezzate a metà, con le quali speravano, presentando l’altra metà, di poter riconoscere i propri figli in tempi migliori. Ecco, dobbiamo immaginare che i nostri poveri abbiano una medaglia spezzata. Noi abbiamo l’altra metà. Perché la Chiesa madre ha in Italia metà della medaglia di tutti e riconosce tutti i suoi figli abbandonati, oppressi, affaticati. E questo da sempre è una delle vostre virtù, perché ben sapete che il Signore ha versato il suo sangue non per alcuni, né per pochi né per molti, ma per tutti.

Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria “fetta” della torta comune. Non è questo che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo né ignorarlo ma accettarlo. «Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo» (Evangelii gaudium, 227).

Ma dobbiamo sempre ricordare che non esiste umanesimo autentico che non contempli l’amore come vincolo tra gli esseri umani, sia esso di natura interpersonale, intima, sociale, politica o intellettuale. Su questo si fonda la necessità del dialogo e dell’incontro per costruire insieme con gli altri la società civile. Noi sappiamo che la migliore risposta alla conflittualità dell’essere umano del celebre homo homini lupus di Thomas Hobbes è l’«Ecce homo» di Gesù che non recrimina, ma accoglie e, pagando di persona, salva.

La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media… La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità. Del resto, le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un dialogo e di un incontro tra culture, comunità e istanze differenti. Non dobbiamo aver paura del dialogo: anzi è proprio il confronto e la critica che ci aiuta a preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia.

Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà.

E senza paura di compiere l’esodo necessario ad ogni autentico dialogo. Altrimenti non è possibile comprendere le ragioni dell’altro, né capire fino in fondo che il fratello conta più delle posizioni che giudichiamo lontane dalle nostre pur autentiche certezze. È fratello.

Ma la Chiesa sappia anche dare una risposta chiara davanti alle minacce che emergono all’interno del dibattito pubblico: è questa una delle forme del contributo specifico dei credenti alla costruzione della società comune. I credenti sono cittadini. E lo dico qui a Firenze, dove arte, fede e cittadinanza si sono sempre composte in un equilibrio dinamico tra denuncia e proposta. La nazione non è un museo, ma è un’opera collettiva in permanente costruzione in cui sono da mettere in comune proprio le cose che differenziano, incluse le appartenenze politiche o religiose.

Faccio appello soprattutto «a voi, giovani, perché siete forti», diceva l’Apostolo Giovanni (1 Gv 1,14). Giovani, superate l’apatia. Che nessuno disprezzi la vostra giovinezza, ma imparate ad essere modelli nel parlare e nell’agire (cfr 1 Tm 4,12). Vi chiedo di essere costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per una Italia migliore. Per favore, non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico. Le mani della vostra fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre edificano una città costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento. E così sarete liberi di accettare le sfide dell’oggi, di vivere i cambiamenti e le trasformazioni.

Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt 22,9). Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo.

* * *

Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura.

Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete individuato in questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio. Ne sono sicuro perché siete una Chiesa adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere quel genio che i vostri grandi, da Dante a Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio né di singoli né di una élite, ma della comunità, del popolo di questo straordinario Paese.

Vi affido a Maria, che qui a Firenze si venera come “Santissima Annunziata”. Nell’affresco che si trova nella omonima Basilica – dove mi recherò tra poco –, l’angelo tace e Maria parla dicendo «Ecce ancilla Domini». In quelle parole ci siamo tutti noi. Sia tutta la Chiesa italiana a pronunciarle con Maria. Grazie.