il papa risponde, supera la barriera del … curialmente corretto, risponde anche alla loro lettera, loro, i gay cattolici che nessun vescovo ha voluto mai incontrare, compreso il loro vescovo, il cardinale di Firenze, card. Betori, perché è vero, tutti siamo figli di Dio, e anche loro lo sono, diamine!, ma riceverli o parlare ufficialmente con loro significherebbe legittimarli ‘come gay’, non sia mai! dunque se ne stiano da parte nella chiesa di Dio, anzi di B etori e compagni e non pretendano troppa visibilità! … ma lui ha risposto!, ha risposto alla loro lettera, li ha presi in considerazione. ha accettato un dialogo con loro, ha detto loro non con delle belle parole ma coi fatti: ‘esistete’ e avete diritto di esistere nella chiesa di Dio, non quella dei Betori e compagni … e allora manifestano stupore, meraviglia, gioia, i tipici sentimenti di chi sente che il vangelo è davvero ‘evangelo’, ‘buona notizia’, buona radicale novità che straccia le rigidità e le violenze curiali!

qui sotto la meraviglia e la gioia della comunità gay di Firenze descritta da:

Maria Cristina Carratù

in “la Repubblica” – Firenze – del 8 ottobre 2013

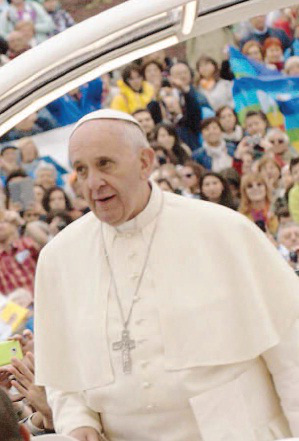

Fra le tante rivoluzioni compiute da Papa Bergoglio, oltre alle telefonate a casa a gente qualunque (è di questi giorni la notizia di una famiglia del Galluzzo chiamata al telefono da Francesco, che dopo averla invitata ad Assisi, ha chiesto se poteva benedirla e l’ha invitata a portare «i saluti e la benedizione del Papa» alla parrocchia), c’è anche l’«effetto posta». La montagna di lettere recapitate ogni giorno nella sua residenza di Santa Marta, e inviate direttamente a lui da chi spera, così, di raggiungerlo scavalcando gli «ostacoli» curiali. E adesso c’è chi pensa che possa essere stata una di questi «messaggi in bottiglia» ad aver ispirato la svolta di Bergoglio sui gay. Una lettera inviata lo scorso giugno al Papa da vari omosessuali cattolici italiani, ma le cui firme erano state in gran parte raccolte nel gruppo Kairos di Firenze, molto attivo su questo fronte. E in cui gay e lesbiche chiedevano a Francesco di venire riconosciuti come persone e non come «categoria », invocando apertura e dialogo da parte della Chiesa, e ricordando che la chiusura «alimenta sempre l’omofobia». Non la prima del genere inviata a un pontefice, ma a cui, come racconta uno dei responsabili di Kairos, Innocenzo Pontillo, «nessuno aveva mai dato neanche un cenno di risposta». Questa volta, invece, la risposta è arrivata. Con un’altra lettera della Segreteria di Stato vaticana (il contenuto di entrambe le lettere è privato, e solo da poco si è deciso di rendere noto lo scambio), in cui si legge, spiega Pontillo, che Papa Francesco «ha apprezzato molto quello che gli avevamo scritto, definendolo un gesto di ‘spontanea confidenza’», nonché «il modo in cui lo avevamo scritto». Ma non solo: «Il Papa ci assicurava anche il suo saluto benedicente ». «Nessuno di noi si era spinto a immaginare una cosa del genere» dice il rappresentante di Kairos, ricordando, per contrasto, come l’arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, «si sia sempre rifiutato anche solo di riceverci, sostenendo che altrimenti saremmo stati legittimati in quanto omosessuali». Adesso papa Francesco invia addirittura la sua benedizione, e chissà che le sue uscite successive sugli omosessuali («Chi sono io per giudicare i gay?» detto in aereo di ritorno da Rio de Janeiro, e poi le dirompenti parole a Civiltà Cattolica: «Dio, quandoguarda a una persona omosessuale, ne approva l’esistenza con affetto, o la respinge condannandola? Bisogna sempre considerare la persona») non si debbano davvero anche a questo scambio epistolare. E a Bergoglio, intanto, scrivono i detenuti di Sollicciano, una lettera (già consegnata direttamente a lui nei giorni scorsi dal cappellano del carcere don Vincenzo Russo), in cui gli raccontano i drammi della vita carceraria e lo invitano ad andarli a trovare, magari in occasione del Convegno ecclesiale nazionale della Cei che si terràa Firenze nel 2015 e a cui è già prevista la presenza del pontefice. Mentre al Papa si rivolge adesso anche la Comunità delle Piagge: «Il clima è cambiato, e chi, adesso, vuole per la Chiesa qualcosa di diverso, deve stare col Papa» riconosce don Alessandro Santoro. «Come Comunità» spiega «ci sentiamo liberati dai troppi lacci dottrinali del passato, Francesco Papa dimostra che è possibile passare dalla sola obbedienza dottrinale, alla fedeltà alla vita delle persone». Il che «non toglie che la Chiesa abbia la sua dottrina, purché, però, al centro ci sia l’uomo con le sue sofferenze, come dice il Vangelo». Da qui l’idea (in occasione del 4° anniversario, il 27 ottobre, della celebrazione del matrimonio religioso, con un altro uomo, di una donna nata uomo, che a Santoro costò l’allontanamento dalle Piagge), di scrivere al Papa «per parlargli della nostra Comunità, di quello che fa e del perché lo fa, e per chiedergli come considera le tante condanne da noi subite» (oltre che per il matrimonio, anche per la comunione a gay edivorziati risposati).