‘parrhesia’ di un monaco

colloquio con Enzo Bianchi

a cura di Luigi Guglielmoni

in “Settimana” n. 36 del 18 ottobre 2015

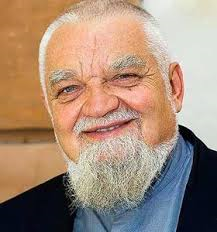

Enzo Bianchi, 72 anni, laico, fondatore e priore della Comunità monastica di Bose, è noto per le sue conferenze, i suoi articoli e i suoi libri. Prima papa Benedetto e ora papa Francesco lo hanno convocato in importanti eventi e organismi di Chiesa. Gli abbiamo sottoposto alcune domande:

Caro priore, lei è stato invitato da papa Benedetto XVI a ben due sinodi mondiali dei vescovi, sulla parola di Dio e sulla nuova evangelizzazione. Cosa le è rimasto di quella esperienza? E cosa è passato di quelle proposte nel popolo di Dio? Non le pare che la scadenza biennale sia troppo ravvicinata e rischi l’inconcludenza pastorale?

Papa Benedetto XVI, che mi aveva conosciuto, quando era ancora cardinale, in occasione di seminari sul concilio Vaticano II, per due volte mi ha voluto come “esperto” ai sinodi mondiali dei vescovi, su due temi molto correlati tra loro. Ho seguito i lavori con convinzione e dando il mio contributo non solo nella discussione all’interno dei circoli linguistici (avevo scelto il gruppo francese), ma anche preparando tracce per gli interventi di alcuni padri sinodali che volevano prendere la parola pubblicamente nel dibattito. È stata per me un’esperienza molto importante: ho potuto ascoltare le diverse voci delle Chiese locali e mi sono persuaso che, sempre di più, le regioni culturali e linguistiche mostreranno nella Chiesa la loro diversità e ricchezza. Ricordo, inoltre, che gli interventi puntuali di Benedetto XVI, espressi al mattino in forma di lectio divina, erano vere “perle” per un rinnovamento della teologia della Parola e della sua “corsa nel mondo” (cf. 2Ts 3,1). Misurare quanto questi sinodi abbiano inciso sulla vita delle Chiese locali non è facile, e in ogni caso richiede una risposta diversificata. Sono testimone, per fare solo un esempio, che, nella Chiesa francese, essi hanno avuto notevoli ricadute: in diverse diocesi si è presa la decisione di formare alla lectio divina i cattolici “quotidiani”, quelli coinvolti nella sequela nella vita ordinaria, e si è aperta una profonda ricerca su forme e stili possibili in vista di una nuova evangelizzazione. In Italia mi sembra che non vi sia stato un particolare impegno in una recezione dei sinodi che rinnovasse la pratica di fede e raggiungesse i cattolici ordinari, quelli che frequentano la chiesa la domenica, e neanche sempre. Certamente occorrerebbe valutare la frequenza dei sinodi, soprattutto se i temi sono molto diversi e non direttamente coniugabili tra loro. Si ha l’impressione che l’anno della vita consacrata sia stato “contratto” dal sinodo sulla famiglia, dall’annuncio del giubileo sulla misericordia, dall’ostensione della sacra sindone, dai programmi pastorali delle singole Chiese locali… Va riconosciuto che, negli ultimi decenni, la Chiesa sembra temere l’ordinarietà della vita cristiana, e per questo si decidono iniziative diverse e frequenti, si vogliono “eventi” sempre nuovi. Si assiste ad una sorta di bulimia di “assemblee al lavoro”, che certamente sono anche necessarie, ma a condizione di essere “assimilabili” dal popolo di Dio. Questa tendenza va in parallelo a quella che si manifesta nella vita liturgica: inventare giornate o domeniche (della misericordia, del ringraziamento, della pace ecc.), come se si avesse timore della vita ordinaria. A me, monaco, viene da pensare ai padri del deserto che, a volte, vivevano la sequela di Cristo, addirittura per lunghi periodi, senza vita sacramentale, come è avvenuto per sant’Antonio e san Benedetto: sorriderebbero al vedere l’attuale moltiplicazione di iniziative, alle quali i cristiani non riescono neppure a stare dietro… L’anno della vita consacrata ha fatto le spese di questa situazione. È ormai alla fine, e pochi se ne sono accorti, anche tra i religiosi: vi è stato qualche incontro specifico, e nemmeno in tutte le diocesi, ma nessuna meditazione sul fatto che la vita religiosa sta scomparendo, con un conseguente mutamento profondo della vita della Chiesa cattolica. Ormai le suore sono una presenza rarissima, con un’età media molto alta che non consente loro di incidere in modo significativo sulla vita ecclesiale, e le vocazioni religiose sono quasi scomparse per certe forme di vita. Eppure, nessuno sembra preoccuparsene, come se questa fosse la volontà di Dio di fronte alla quale c’è solo la nostra impotenza.

L’enfasi retorica e l’apologetica sono tutte dedicate alla famiglia, ma quale messaggio la Chiesa dà oggi a quanti sono chiamati a lasciare la famiglia in vista del regno di Dio (cf. Mc 10,29- 30 e par.)?

Confesso che, a volte, piango nel pensare a questa diminutio della vita religiosa e a questa quasi scomparsa dei monaci. Ho creduto e credo in questa forma di sequela, non migliore della sequela ordinaria, ma necessaria come segno escatologico, come memoria evangelica nella storia. Ma vedendo che oggi la Chiesa non presta attenzione ad essa, confesso che me ne vado da questo mondo nella sofferenza… L’invecchiamento del clero e la scarsità di vocazioni nei seminari, la crescente presenza di clero di altri paesi e l’avvio delle unità pastorali, i cambiamenti sociali e culturali… ripropongono la centralità della preparazione spirituale-culturale-pastorale dei futuri presbiteri e della formazione permanente degli attuali pastori. Sì, mancano i preti, e le vocazioni, almeno nelle regioni del nord e del centro Italia (come nel mio Piemonte), sono crollate e ormai rarissime: ci sono diocesi che non ordinano più nemmeno un presbitero all’anno! Vi è poi un problema di qualità dei candidati, non solo dal punto di vista culturale e intellettuale ma soprattutto di umanità. A causa dell’angoscia pastorale dettata dalla mancanza di presbiteri, si ordinano troppo facilmente candidati che non hanno una postura di saldezza, una capacità di discernimento, una maturità umana, a volte neppure una capacità di parola, tutti doni essenziali per essere pastori nel popolo di Dio. È vero che l’attuale società mostra molte fragilità, ma si faccia attenzione: i candidati sono presi dalla società, ma poi occorre farli crescere, prepararli e, alla fine, compiere un discernimento assolutamente necessario. In caso contrario, avremo una Chiesa con un numero considerevole di pastori senza qualità umana per stare in medio populi Dei, pastori funzionari con indole impiegatizia, e a volte pastori affetti da un pericoloso narcisismo clericale. Qui occorre una svolta. Ripeto, innanzitutto in termini di discernimento dei candidati, poi nella loro preparazione integrale, umana e cristiana. Occorre, inoltre, fortemente incoraggiare e dare forma a vite comuni di presbiteri, non forgiate sul modello monastico ma compatibili con una vita pastorale, in mezzo al gregge. Troppi presbiteri sono soli e ciò li induce spesso a compensazioni affettive che li pongono in gravi e patologiche contraddizioni con la vocazione e gli impegni assunti davanti alla Chiesa. Si arrivi poi alla convinzione dell’importanza di una formazione continua, lungo tutta la vita, perché occorre non smettere mai di cercare, studiare e pensare in un lavoro non solipsistico ma fatto “insieme”, in una situazione sinodale, con il vescovo, gli altri presbiteri e l’intera comunità cristiana. La vita del presbitero, pur nella necessità di portare la croce dietro al Signore Gesù, deve essere una vita umanamente bella, una vita buona, segnata dal bene, e una vita che conosca la beatitudine, dunque beata.

Papa Francesco viene sempre più percepito come il “parroco del mondo”. In alcune interviste e articoli, lei pare preoccupato della notevole popolarità del papa. Ce ne può spiegare il motivo?

Papa Francesco è un grande dono del Signore alla Chiesa cattolica e alle altre Chiese, perché si è fatto semplicemente voce del Vangelo con parrhesía, convinzione, simpatia verso l’umanità. In realtà, la sua parola si mostra, ogni giorno di più, dotata di una teologia vera, profonda, per nulla debole, anche se semplice nella formulazione, in modo che tutti possano ascoltarla e comprenderla. Ogni giorno incontro gente che mi dice con semplicità: “Siamo contenti che ci sia papa Francesco!”. Si tratta di donne e uomini cattolici, ma anche di cristiani non cattolici e sovente di persone che si definiscono non religiose. Devo riconoscere che ascolto critiche al papa più negli ambienti clericali che tra i non praticanti… La sua notorietà lo ha reso un leader mondiale, soprattutto dopo il suo viaggio a Cuba e negli Stati Uniti. Sembra che tutti possano fare riferimento a lui. Ma io mi sento di dire che, anche se questa approvazione è buona, non si deve essere sicuri che ciò possa continuare. La folla, come ci ricorda anche il Vangelo, muta repentinamente il suo atteggiamento! Oggi ci sono molti adulatori del papa, che millantano rapporti con lui, lo esaltano in pubblico e lo denigrano in privato. E poi molti, pur di conservare la posizione e il posto che avevano nella Chiesa prima di Francesco, con ipocrisia si proclamano fedeli a un papa che dice esattamente il contrario di quello che essi dicevano e imponevano agli altri, a costo di censurare voci diverse dalla loro. È uno degli spettacoli più tristi: mancanza di libertà nel cristiano, mancanza di parrhesía, di franchezza e di coerenza, mancanza di una postura che obbedisca in primo luogo alla parola di Dio, e quindi alla coscienza dove essa si rivela. Io vado dicendo che, se il papa continua per questa strada, in cui dà il primato al Vangelo, si troverà presto di fronte a un’opposizione, perché le potenze demoniache si scatenano con più forza quando nella vita di un cristiano appare la croce di Cristo. Non può essere diversamente perché – come ha affermato Gesù – «non c’è discepolo che sia più del maestro» (Mt 10,24; Lc 6,40), non c’è vero cristiano che non segua Gesù fino al rigetto, all’opposizione, alla persecuzione. Ad alcuni il tema della carità pare preponderante oggi nella vita della Chiesa, forse a discapito dell’identità di fede, dell’appartenenza ecclesiale e dell’evangelizzazione. Qual è la sua valutazione? No, il tema della carità non può essere mai ritenuto negativamente preponderante nella vita della Chiesa, a meno che la carità non sia un “fare nostro agitato”, perché la carità è il fine della vita cristiana. La carità è un lasciare che l’amore di Cristo effuso nei nostri cuori diventi amore reale, concreto, pratico nella vita. Papa Francesco ha detto recentemente che «è amando gli altri che si impara ad amare Dio» (veglia di preghiera per la famiglia in preparazione al sinodo, 3 ottobre 2015), e io ho sempre detto e scritto che solo chi ha fede nell’umanità, nei fratelli e nelle sorelle che vede, può ricevere il dono della fede in Dio e che «solo chi ama il fratello che vede può amare Dio che non vede» (cf. 1Gv 4,20). Amare Dio, infatti, significa innanzitutto fare la sua volontà (cf. Gv 14,15; 1Gv 5,3), cioè osservare “il comandamento nuovo” (cf. Gv 13,34; 15,12), che non chiede neppure di amare Cristo, ma di amarci gli uni gli altri del suo stesso amore.

Lei collabora da trent’anni con il Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, di cui è anche consultore e membro del Consiglio del comitato cattolico per la collaborazione culturale con le Chiese ortodosse e orientali. Quali strade si stanno percorrendo oggi?

Collaboro da decenni con il Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e l’anno scorso ne sono stato nominato consultore da papa Francesco. È un organismo in cui si lavora bene, con un desiderio di percorrere vie di comunione con le altre Chiese e comunità cristiane; è un luogo privilegiato per conoscere la vita reale e i problemi delle altre confessioni cristiane. Oggi per il Consiglio è determinante l’impulso ecumenico dato da papa Francesco, il quale ha messo in pratica l’ecumenismo anche verso comunità cristiane così lontane dalla forma della Chiesa cattolica che sovente non erano tenute sufficientemente in considerazione. Il Consiglio lavora per i dialoghi bilaterali tra le Chiese, soprattutto per il dialogo tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa, e per la preparazione dell’anniversario dei cinquecento anni della Riforma (2017), affinché sia per cattolici e riformati un’occasione per interrogarsi sul primato del Vangelo nella vita delle Chiese e per vivere gesti di riconciliazione in vista dell’unità. Certo, l’ecumenismo si è fatto complesso, perché molti non lavorano più per una comunione reale e visibile tra le Chiese, ma solo perché le Chiese riconoscano le diversità attuali: ma questo sarebbe vivere in una separazione resa “indifferente”, dal punto di vista teologico e sacramentale!

Cosa si aspetta dal giubileo sulla misericordia, tema non facile nella pratica cristiana quotidiana e nella cultura odierna?

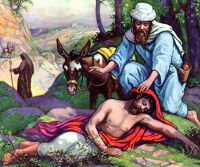

Sono intervenuto più volte sul tema della misericordia, nelle diverse diocesi italiane dove i vescovi mi hanno chiamato in occasione di assemblee diocesane o di incontri in preparazione al giubileo. D’altronde, credo di essere stato il primo a scrivere lo scorso anno sull’Osservatore romano, prima ancora dell’annuncio dell’anno santo straordinario, un articolo sul primato della misericordia che intravedevo come continuità tra il papato di Francesco e quello di Giovanni XXIII. Sì, la misericordia vissuta dalla Chiesa è decisiva per sradicare dalle nostre menti e dai nostri cuori l’immagine di un Dio perverso e ridargli la sua vera immagine, quella da lui rivelata a Mosè con la proclamazione del suo Nome santo (cf. Es 34,6-7) e quella che di lui ci ha rivelato definitivamente Gesù Cristo (cf. Gv 1,18). Gesù Cristo è l’immagine visibile dell’invisibile misericordia divina: egli ha sempre fatto misericordia, non ha mai giudicato, castigato, e a tutti quelli che andavano da lui ha concesso la remissione dei peccati. In questo la Chiesa deve conformarsi a lui, imitarlo, perché tutti vedano il volto di Dio, un Padre con il cuore di Madre. Il vero problema è che la misericordia scandalizza, e scandalizza innanzitutto noi cristiani. Quante volte, leggendo nei vangeli gli incontri di Gesù e l’annuncio della sua misericordia, io stesso sono stato tentato di dire: «Così è troppo!». Davvero, noi siamo scandalizzati dalla misericordia di Gesù, mostrata senza se e senza ma, e ci dimentichiamo che egli è morto non perché si opponeva alla Legge di Mosè, non perché aveva commesso crimini, né perché si era opposto al potere imperiale romano, ma è stato condannato per la sua misericordia verso i peccatori pubblici, verso le prostitute, gente di scarto.

Come inserire nel vissuto quotidiano delle comunità cristiane il convegno ecclesiale nazionale di Firenze? Cosa si attende?

Quanto al convegno ecclesiale nazionale di Firenze, mi sento di dire che non ho visto molta convinzione nella sua preparazione, almeno nelle Chiese del nord Italia. I più non sanno che cosa in esso si farà, ma ne sono a conoscenza solo pochi degli addetti ai lavori e gli invitati possibili o reali. Difficile dire che cosa mi attendo. Mi pare che assomigli tanto agli ultimi due convegni nazionali (Palermo 1995, Verona 2006), dai quali mi chiedo cosa sia uscito per la Chiesa in Italia. Anche papa Francesco ne ha criticato la formula, dicendo che sono sempre le stesse persone a intervenire e che non c’è quel confronto, quel dialogo che oggi si richiede in ogni istituzione che voglia essere sinodale. Vorrei appunto che la Chiesa italiana entrasse in uno stato sinodale, che magari celebrasse un sinodo anche solo per interrogarsi sul primato del Vangelo nelle vite delle nostre Chiese e delle nostre comunità. Non abbiamo bisogno di nuovi documenti, di una relazione di un teologo accompagnata da quella di un sociologo, che saranno dimenticate subito dopo… Abbiamo bisogno di poco: di chiederci che cos’è il Vangelo per noi, per le nostre comunità, di interrogarci su quale Vangelo narriamo agli altri con la nostra vita. In ogni caso io e la mia comunità preghiamo perché ogni assemblea cristiana sia attenta allo Spirito Santo che, secondo la promessa, aleggia ed è presente dove i cristiani sono riuniti nello stesso luogo (cf. Lc 24,49; At 1,8; 2,1-11): è responsabilità dei cristiani ascoltarlo e lasciare che trasformi la loro mente, oppure farlo aleggiare inutilmente sopra le loro teste.