1517-2017

500 anni dopo Lutero

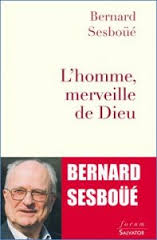

intervista a Bernard Sesboüé*

“la chiesa cattolica ai tempi di Lutero era in uno stato pietoso … “

a cura di Francesco Strazzari

in“Settimana-News” – www.settimananews.it – del 29 aprile 2016

Padre Sesboüé, che cosa è avvenuto nel 1517? Quella data ci riguarda ancora oggi?

Prendiamo gli avvenimenti così come si sono svolti e tentiamo di coglierne la portata storica. Chiediamoci: la Chiesa cattolica come era all’inizio del XVI secolo? Era in uno stato pietoso, tanto che si parlava, già da lungo tempo, della necessità di una riforma, che continuava ad arenarsi. Alcuni anni prima, nel 1510, il V Concilio del Laterano si era concluso senza avere prodotto niente di serio. Ma dal punto di vista romano il concilio era fatto e non era proprio il caso di ricominciare. Gli abusi erano numerosi e palesi: corruzione, immoralità del clero, da cui il proverbio napoletano: «Se vuoi andare all’inferno, fatti prete!», gerarchia episcopale e romana assai poco edificante ecc. La questione più sensibile per il popolo cristiano era la grande campagna per le indulgenze: il papa Leone X, figlio di Lorenzo de Medici, Lorenzo il Magnifico, vuole ricostruire in maniera splendida la basilica di San Pietro di Roma, quella che conosciamo oggi. Per questo ha bisogno di molto denaro. Lancia quindi in Europa, e particolarmente in Germania, una grande campagna che concede generosamente delle “indulgenze”, mediante elemosine che ci si attende generose. La predicazione si sposta allora dalle grandi verità della fede ai benefici spirituali delle indulgenze. I predicatori arrivano ad argomenti di bassa lega che fanno della salvezza cristiana una sorta di baratto finanziario. Un grande predicatore domenicano delle indulgenze, il p. Teztel, ha persino volgarizzato questo ritornello: «Quando il soldo nella cassetta canta, l’anima fuori dal purgatorio salta».

Da dove vengono quindi queste indulgenze?

Provengono dalla pratica antica della penitenza pubblica. Al tempo dei Padri della Chiesa, il fedele era sottoposto al sacramento della penitenza solo per peccati molto gravi: apostasia, crimine, adulterio… Queste colpe esigevano una penitenza pesante e pubblica e comprendevano osservanze diverse, tra cui l’esclusione dalla comunione eucaristica. Questa penitenza si estendeva nel tempo e poteva durare parecchi anni. Evidentemente, i penitenti desideravano che la penitenza potesse essere abbreviata il più possibile. Si poteva farlo mediante buone opere e in particolare un’elemosina. Quando la penitenza è diventata privata, nel Medio Evo, si considerò che il peccato, anche se perdonato, comportasse delle conseguenze, che domandavano una purificazione nell’al di là. Si sono così trasferiti elementi di disciplina terrestre al mistero trascendente del purgatorio, apportandovi indicazioni di giorni e durata. Nel XVI sec. la teologia che sottostava alla pratica delle indulgenze era particolarmente degradata. Le indulgenze erano diventate l’oggetto di un vero traffico. Il dibattito invade l’Europa. I media del tempo se ne impadroniscono, cioè la stampa, e la questione si diffonde.

Lutero si trova nel pieno del traffico. Il monaco agostiniano Martin Lutero, giovane professore alla Facoltà di teologia di Wittenberg, trova tutto questo scandaloso. Non solamente la Germania è messa a dura prova da questa nuova imposta, ma anche le coscienze si deformano nell’illusione che la salvezza cristiana non sia una questione di fede, ma la si possa acquistare con buone opere e principalmente con l’elemosina. Ora questa concezione è all’opposto dell’itinerario spirituale di Lutero. Questi, uomo inquieto e torturato dalle tentazioni, ha provato tutte le forme di ascesi per liberarsi e senza risultato. Si sentiva quindi condannato dalla giustizia di Dio, nella quale vedeva solo l’aspetto punitivo. Ma un bel giorno, il professore di sacra Scrittura fa nella Lettera ai Romani di san Paolo una scoperta, che egli trova essere in pieno accordo con l’interpretazione di sant’Agostino, la quale trasforma la sua vita. Davanti all’universalità del peccato nell’umanità, la giustizia di Dio è rivelata dalla fede in Gesù Cristo: «Noi riteniamo infatti che l’uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della Legge» (Rm 3,28). Prende come esempio il caso di Abramo che «credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia» (Rm 4,3). La giustizia che possiamo ricevere da Dio non è quindi per niente il frutto delle nostre buone opere: è un dono gratuito della misericordia e della giustizia con la quale ci rende giusti. La giustificazione per la grazia di Dio mediante la nostra fede sarà per Lutero l’articolo centrale del mistero cristiano, quello che fa tenere o cadere la Chiesa. In questo egli inaugura una figura nuova della fede, del tutto differente da quella del Medio Evo. Non si tratta più di obbedire a ciò che dice il prete e partecipare a tutto ciò che fa la comunità parrocchiale. Si tratta di essere intimamente convinto che la grazia di Dio mi raggiunge nella mia miseria e in ragione della mia fede mi considera ormai come suo amico. Il ruolo della coscienza personale è formalmente messo in primo piano.

Come nasce e si sviluppa la questione? Che fa allora Lutero?

Scrive il 31 ottobre ad Alberto di Brandeburgo, arcivescovo di Magdeburgo e di Magonza, e denuncia nel contempo la pratica delle indulgenze e la teologia sottostante. Pone dunque sia un problema di gestione pratica sia un problema dottrinale. Alla sua lettera allega 95 tesi sulle indulgenze per proporre un dibattito teologico, di tipo accademico, su una questione i cui fondamenti non sono affatto chiari. Queste tesi, certamente taglienti, non sono per nulla proposizioni definitive, hanno per scopo di far reagire e di far giungere più tardi a conclusioni mature. Ciò che Lutero ignora disgraziatamente è che l’arcivescovo ha un contratto con Roma, che aspetta il più presto possibile del denaro fresco, e che lui stesso si trattiene una percentuale delle somme raccolte. Mettere pubblicamente in questione la pratica delle indulgenze porterebbe a prosciugare la fonte dei profitti e a mettere in pericolo le sue stesse finanze. Lutero non riceverà risposta.

Queste tesi sono state affisse alle porte della chiesa del castello di Wittenberg?

Se ne discute ancora oggi. In ogni caso giungono a conoscenza del pubblico e sfuggono ormai a ogni gestione da parte del suo autore. Egli voleva un dibattito nell’ambito della sua università e il dibattito invade l’Europa intera. I “media” del tempo, cioè la stampa, se ne appropriano e l’affare si espande. Lo scandalo scoppia quindi davanti a un’opinione pubblica esasperata dalle indulgenze e l’elaborazione di questa nuova figura della fede che è un primo segno dell’emergere dei tempi moderni. Il successo rapido di Lutero non si spiega se non con l’incontro tra la coscienza di un uomo e la coscienza di un popolo. La questione diventa dunque politica ed ecclesiale. Viene interpretata spontaneamente come una rivolta contro l’autorità del papa. Il ritorno del teologo alle Scritture e ai Padri della Chiesa è ugualmente inteso come una sospettosa distanza nei confronti della teologia scolastica contemporanea. Ed è anche l’oggetto di una grande ostilità da parte dell’apparato ecclesiastico. In questa situazione imprevista, ma inquietante per lui, Lutero scrive nel maggio 1518 al papa una lettera molto rispettosa, nella quale tenta di giustificare la sua condotta e spiega che elabora delle «soluzioni» per far capire le sue tesi. Termina così: «Prostrato ai vostri piedi, Padre santissimo, mi offro a voi con tutto ciò che sono e tutto ciò che possiedo». Ma è già troppo tardi. Leone X ha ordinato l’apertura di un processo contro di lui. Lutero viene già accusato di eresia nel senso ampio che si dava a questa parola in quell’epoca. Si intima a Lutero di presentarsi davanti a un tribunale romano entro due mesi. Ma un simile viaggio sarebbe assai pericoloso per lui: rischia di venire ucciso o almeno di finire in prigione. Anche i protettori di Lutero in Germania, in particolare il principe Federico il Saggio, elettore della Sassonia, domandano il trasferimento del processo in Germania. Il cardinale Gaetano, domenicano, grande interprete di san Tommaso, legato del papa in Germania, fa sapere che la domanda di trasferimento è accordata e che Roma gli affida il regolamento della questione. L’audizione di Lutero avrà luogo ad Augusta. Il dibattito prende fin dall’inizio una cattiva piega e non affronta le questioni di fondo. Il Gaetano domanda soprattutto a Lutero di ritrattare i suoi errori. Quali?, ribatte l’accusato. «Tu neghi che il tesoro delle indulgenze sia costituito dai meriti del Cristo e dei santi. Ora il papa Clemente VI ha definito questa dottrina comune di fede. Del resto, tu insegni che è la fede, non il sacramento, che giustifica. Questo è nuovo e falso». Lutero rifiuterà ogni ritrattazione. È pronto a tutto salvo che a ritrattare, a meno che gli venga dimostrato che contraddice la Scrittura. L’anno seguente, nel giugno-luglio 1519, un grande dibattito, veramente teologico questa volta, si tiene a Lipsia con Giovanni Eck, vice cancelliere dell’Università di Ingolstadt, ma non fa che peggiorare le cose. I riferimenti degli uni e degli altri sono diventati formalmente differenti: la Scrittura santa per Lutero, le grandi decisioni conciliari e pontificie per i teologi. Eck misconosceva completamente il terreno dottrinale sul quale si muove Lutero. Le questioni vengono affrontate nell’ottica della disobbedienza e l’accusa di eresia è sempre sul tappeto. Lutero viene accusato di ostilità nei confronti del papato e di riprendere aspetti dell’eresia di Giovanni Hus del secolo precedente. Il dilemma Scrittura o Chiesa si formalizza progressivamente. Da parte sua, Lutero radicalizza sempre più le sue proposizioni. Il dibattito si appesantisce sul piano dottrinale con la dottrina dei sacramenti messi in questione. Lutero è in qualche modo caduto nella trappola tesa da Eck ed esce dalla disputa più condannabile di quando vi era entrato. Eck è diventato il suo nemico e contribuirà da vicino alla sua condanna da parte del papa. Nel frattempo, scrive diversi opuscoli contro la teologia di Lutero. Nel 1520 Lutero pubblica a sua volta i suoi grandi manifesti, tra i quali il celebre scritto Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Egli vi fa appello al concilio, risvegliando così i cattivi ricordi delle assemblee conciliariste del XV secolo. La prima questione riguardo a Lutero si chiude in quattro anni. Nel 1521 Lutero viene condannato e scomunicato con la Bolla Exsurge Domine, che si permette di bruciare pubblicamente, anziché ritrattare entro i sessanta giorni. Rinuncia quindi a ogni speranza di riconciliazione. Compare davanti alla Dieta di Worms e fa davanti ad essa la celebre proclamazione: «A meno di essere convinto dalla testimonianza della Scrittura e dalle ragioni dell’evidenza, poiché io non credo né all’infallibilità del papa né a quella dei concili, perché è stabilito che spesso essi si sono sbagliati e contraddetti, mi attengo ai testi biblici che ho citato. Fin tanto che la mia coscienza è afferrata dalla parola di Dio, non posso e non voglio ritrattare nulla, perché non è né sicuro né salutare agire contro la propria coscienza». Viene allora messo al bando dell’impero dalla Dieta di Worms. La rottura con la Chiesa di Roma è consumata. Ma Lutero gode del favore di una larga parte del popolo cristiano. Non si tratta di un caso personale, ma di uno scisma grave e duraturo nella Chiesa d’Occidente. Fermiamo qui la lettura degli avvenimenti. È sufficiente per riflettere sulla posta in gioco.

È comunque ovvia la domanda: di chi sono le responsabilità?

È molto difficile esprimere un giudizio che non sia tendenzioso sulle responsabilità di questa rottura. Diciamo innanzitutto che il clima nel quale erano immersi gli uni e gli altri portava alla rottura. Nessuno voleva cedere, e la domanda fatta a Lutero di ritrattare era molto prematura, non poteva che portare al suo contrario. Non si può non approvare il Riformatore nella sua protesta contro il traffico delle indulgenze. Ma egli ha una parte di responsabilità a motivo della violenza di certe sue proposizioni, della sua intransigenza nella discussione, dei suoi rifiuti di ogni compromesso, e della sua radicalizzazione dottrinale progressiva contro l’istituzione ecclesiastica, che ha fatto di lui un rivoltoso e quindi, nella coscienza dell’epoca, un eretico, mentre non lo era per niente all’inizio. Ma si deve riconoscere che la responsabilità più grande viene dalla parte cattolica. Il sospetto nei suoi confronti, non giustificato all’inizio, ha impedito di fare della questione delle indulgenze un dibattito teologicamente fondato. I responsabili cattolici volevano molto più la ritrattazione o la condanna di Lutero che la ricerca della verità. Confondevano le loro posizioni scolastiche con l’ortodossia, che confondevano con una teologia a sua volta ancora abbastanza confusa. La figura nuova della fede, della quale Lutero era testimone, avrebbe potuto svilupparsi in maniera cattolica, come si può vedere in Seripando, redattore del decreto del Concilio di Trento

sulla giustificazione o in Ignazio di Loyola. Si imporrà del resto d’ambo le parti.

Quel che è tragico è l’Europa sotto il segno della rottura. Non v’è dubbio. La rottura viene consumata tra Lutero e la Chiesa di Roma. La protesta di Lutero sarà seguita in maniera massiccia in Germania. E dopo sorgeranno comunità luterane, che prenderanno le distanze dalle parrocchie cattoliche. La reazione seria della Chiesa cattolica davanti alla Riforma avrà un ritardo considerevole a motivo dei conflitti tra principi, l’atteggiamento per lungo tempo reticente dei papi ed esigenze sempre più grandi dei riformatori; tutte queste cause renderanno impossibile un concilio di riconciliazione. Il Concilio di Trento si aprirà nel 1545, un anno prima della morte di Lutero. Sarà tenuto sotto il segno della proroga continua e comporterà tre sessioni (1545-1549 sotto Paolo III; 1551-1552 sotto Giulio II; 1562-1563 sotto Pio IV) «Perché così tardi», si dirà, quando tutto grida: «Concilio, concilio?». In partenza, il Concilio di Trento ha circa 30 anni di ritardo; all’arrivo, ne conta 45: le comunità luterane intanto si sono stabilite in tutta Europa. La seconda generazione protestante, quella di Calvino e dei riformati, ha nel frattempo visto la luce e altri riformatori sono apparsi sulla scena. Il concilio fornirà un documento abbastanza significativo sulla giustificazione per la fede, dove la tesi paolina è perfettamente messa in luce nel quadro di una teologia cattolica. Nel XX secolo importanti teologi protestanti ne riconosceranno persino il valore. Come troppo spesso avviene nella Chiesa cattolica, era troppo tardi per un concilio di riconciliazione. Durante le prime due sessioni si sperava ancora la presenza dei protestanti; alla terza, era diventato chiaro che questo incontro fosse impossibile. Da una parte come dall’altra la preoccupazione di avere ragione ha preso il sopravvento su quella di capirsi.

Che rapporto c’è tra protestantesimo e nascita dei tempi moderni?

Non si tratta qui di fare tutta la storia del luteranesimo e ancora meno del protestantesimo. Prendiamo atto dell’immensa posta in gioco dal punto di vista storico dell’avvenimento di partenza. Ormai la Chiesa d’Occidente ha perduto la sua unità. Resterà ferita da una separazione tra cattolici e protestanti fino ad oggi. La seconda generazione protestante si svilupperà in Francia e in Svizzera con Giovanni Calvino, poi sarà la nascita della Chiesa anglicana con Enrico VIII. Non parliamo della molteplicità delle confessioni protestanti che seguiranno. L’eco politica di questa scissione provocherà innanzitutto le guerre di religione, secondo il principio che ciascuno deve praticare la religione del suo principe (cuius regio, eius religio). Nel 1598 l’editto di Nantes, promulgato da Enrico IV, tenterà di stabilire in Francia una coabitazione pacifica tra cattolici e protestanti. È in questa situazione che l’Europa assumerà l’evoluzione culturale dei tempi moderni. I differenti settori della modernità saranno affrontati e vissuti in maniera conflittuale nel corso dei quattro ultimi secoli. Si deve in effetti distinguere la modernità scientifica, che inizia con Newton e la legge della gravità universale e arriva fino ad Einstein e i suoi successori; la modernità politica, che fa passare l’umanità dalla concezione del potere carismatico del principe, investito di autorità da Dio, all’ideale della democrazia ragionevole e ragionata; la rivoluzione culturale, quella dei Lumi in Francia e dell’Aufklärung in Germania, che comporta una laicizzazione del pensiero, un oblio dell’argomento di autorità finora dominante, e una razionalizzazione dei criteri; infine la modernità industriale, e tecnologica, che fa passare dall’utensile alla macchina, poi alla macchina-utensile e alle possibilità nuove dell’elettronica. Questi quattro settori della modernità sono altrettante rivoluzioni, che hanno segnato profondamente la trasmissione della fede e la interpellano ancora oggi. La Riforma giocò anche un ruolo importante nello sviluppo della modernità europea. Gli ultimi cinquecento anni di separazione hanno contribuito ad appesantire il dossier, cosa che costituisce un appello in più a riconciliarci tra di noi.

Come vede il luteranesimo di oggi e l’atteggiamento della Chiesa cattolica alla vigilia dei 500 anni?

Tra gli innumerevoli dialoghi condotti dalla Chiesa cattolica dai tempi del concilio Vaticano II con le differenti comunità storicamente separate da essa, il dialogo luterano-cattolico è uno dei più seri, dei più continui e dei più fecondi. Dal 1972 ha pubblicato documenti importanti, riuniti ed editi sotto il titolo Di fronte all’Unità. Le Chiese si sono ugualmente messe d’accordo nel riconoscere che non cadono più oggi sotto le condanne reciproche promulgate nel XVI secolo. Dal 1986 il dialogo viene intensificato ulteriormente sia sul piano internazionale sia sul piano nazionale, per esempio, negli Stati Uniti, incentrandosi sulla questione decisiva della giustificazione per la fede. Numerosi documenti hanno preparato la pubblicazione della dichiarazione comune tra la Federazione luterana mondiale e la Chiesa cattolica romana: La dottrina della giustificazione (1999). Si può dire che oggi il punto maggiore che fece scoppiare la crisi è risolto. La giustificazione per la grazia mediante la fede è oggetto di una confessione comune e serena da parte dei cattolici e dei luterani, anche se resta differenziata. Un comunicato ufficiale comune delle due firmatarie è stato aggiunto in vista di alcuni chiarimenti. Questo risultato è considerevole e questo documento dovrebbe ormai appartenere ai testi confessionali dei due partner. Ma non ha le stesse conseguenze per gli uni e per gli altri: perché per i luterani la giustificazione è il “criterio decisivo” dell’autenticità della Chiesa, mentre per i cattolici essa non è che “un criterio”. Questo punto è stato lungamente dibattuto. Dà luogo oggi a una nuova tappa del lavoro tra le due confessioni, che riguarda appunto la Chiesa. Queste conversazioni sono sempre difficili, perché non si risolve in alcuni anni una questione di cinquecento anni.

Lei ha qualche suggerimento da dare in vista delle celebrazioni dei 500 anni?

È legittimo che la Federazione luterana mondiale voglia celebrare i 500 anni della crisi del 1517 che fu il punto di partenza di tutta l’avventura della Riforma. Ma sarebbe assai dannoso che questa celebrazione consistesse in una riaffermazione un po’ trionfalistica di una identità conflittuale e comportasse una forma di processo da intentare nei confronti della Chiesa cattolica. Non dobbiamo mai dimenticare che la separazione, con conseguenze così molteplici, fu l’espressione della miseria peccatrice di tutta la Chiesa e di tutti i partner della divisione. L’anniversario non può e non deve essere che un avanzamento nuovo sulla via della riconciliazione. Spetta ai due grandi partner prendere iniziative in questo senso. In questo campo solo ciò che una Chiesa è capace di dire e di fare nei confronti di se stessa ha valore. I reciproci rimproveri si sono rivelati da troppo lungo tempo sterili. Non ho quindi da indicare alla Federazione luterana ciò che dovrebbe fare. Ma posso dare un suggerimento alla Chiesa cattolica, suggerimento del tutto realizzabile e la cui portata simbolica sarebbe grande. Se la Dichiarazione comune sulla giustificazione ha chiarito una buona volta il conflitto iniziale, una questione connessa e legata da vicino all’avvenimento della rottura resta ancora pendente. Questa questione è secondaria senza dubbio, ma ha la sua importanza. La Chiesa cattolica continua ad insegnare e a praticare la dottrina delle indulgenze. Lo fa anche in maniera festosa in occasione degli anni santi, anche quest’anno, nell’anno della misericordia. Senza dubbio, la pratica cattolica delle indulgenze non dà più luogo ad alcun abuso di tipo finanziario e la teologia delle indulgenze ha fatto considerevoli passi in avanti. Nel 1967, il papa Paolo VI ha pubblicato un documento importante, rifiutando ogni concezione “bancaria” del tesoro della Chiesa, sopprimendo ogni quantificazione e mostrando che le indulgenze sono efficaci per modum suffragii, cioè che hanno il valore della preghiera di tutta la Chiesa e della conversione della coscienza della quale sono l’occasione. Non v’è nulla che metta in questione la giustificazione per la grazia mediante la fede. Resta che la questione delle indulgenze non è mai stata il motivo di un dialogo chiarificatore. So, da numerose confidenze ricevute, quanto l’indizione periodica delle indulgenze da parte cattolica irriti le coscienze luterane e protestanti. Sono stato spesso obbligato a tornare su questo dossier per chiarire le cose. La Chiesa cattolica non ha, a mia conoscenza per lo meno, mai espresso pentimento per lo scandaloso traffico avvenuto nel XVI secolo e che non ha mai cercato un accordo dottrinale su questo punto. Sembra dimenticare che la Riforma ha preso il via a partire dallo scandalo delle indulgenze, che la Chiesa del tempo ha rifiutato di riparare. Ora questo ricordo resta terribilmente presente nelle memorie luterane.

A mio avviso, dovremmo, noi cattolici, accettare di cambiare il nome del processo penitenziale che porta alla piena liberazione delle conseguenze del peccato. Il termine “indulgenza” è troppo gravato dal peso dei conflitti storici per poter essere accettato oggi. Un altro nome, biblico e tradizionale, sarebbe del tutto possibile, come quello di benedizione, misericordia o benevolenza divina gratuita. Questo punto non è che un aspetto della teologia della grazia. Questo domanderebbe senza dubbio una revisione dei testi ufficiali che regolano la questione e l’abbandono di molte formule che hanno ancora oggi segnato l’infanzia della mia generazione. Sarebbe una bella messa in atto della Dichiarazione comune sulla giustificazione e l’ultima parola da dire sul vecchio conflitto intorno alle indulgenze.

*Bernard Sesboüé è un teologo gesuita universalmente noto. Scrittore fecondo, profondo conoscitore della storia della teologia cattolica, appassionato studioso della Riforma protestante, che nel 2017 ricorderà i 500 anni del suo inizio.