Vito Mancuso

la chiesa a servizio del mondo

Chiesa – mondo le due realtà di per sé dal punto di vista fisico sono incommensurabili.Chiesa è una cosa così piccola, così limitata, c’è solamente da 2000 anni. Mondo, una realtà che esiste, si muove, si organizza in questa stupefacente varietà almeno da 13.8miliardi di anni. Erano, secondo la conoscenza scientifica 13.7 fino a qualche mese fa, ma nel marzo del 2007 sono giunti a terra i dati di un satellite chiamato Planck, sono stati elaborati dagli scienziati e sembra che l’età dell’universo sia aumentata, l’età dell’universo conosciuto. Non più 13.7 – tredici miliardi e settecentomilioni di anni ma 13.82.

Chiesa … capite la differenza, la sproporzione enorme se poi consideriamo anche questo mondo come lavora, come si fa, la sua vastità: 100 miliardi di galassie dicono, ciascuna delle quali ha 100 miliardi di stelle … Noi facciamo fatica a pensare, non riusciamo a pensare a una galassia se veramente consideriamo così. Riusciamo noi a pensare al nostro sistema solare, sì … ma già pensare alla via Lattea, la nostra galassia ….. miliardi di galassie …

Quindi le due realtà sono dal punto di visto fisico incommensurabili e dico solo quale è la mia tesi da questo punto di vista.

La mia tesi è molto semplice cioè il fatto che la realtà chiesa ha senso nella misura in cui è a servizio di questa realtà molto più grande che è la realtà mondo. E’ molto semplice, proprio perché c’è questa sproporzione enorme, il fenomeno fisico chiesa non è ridicolo, anzitutto si tratta di questo, non è in sé qualche cosa come una pretesa così ampia da risultare ridicolo, non è ridicolo solo nella misura in cui si relaziona alla realtà mondo, ponendosi al servizio, certo un servizio particolare che adesso tenteremo di comprendere.

Ulteriore cosa che dico sempre a livello introduttivo, il tema chiesa – mondo è così vasto da imporre una trattazione molto diversa a seconda dell’interlocutore. A chi sto parlando adesso io di chiesa e mondo? Un conto se dovessi parlare di questo tema in un’aula accademica dell’università degli studi, università statale dove insegno, un conto dover fare una lezione in una università pontificia, già cambiano le cose, un conto è parlarne all’interno di una associazione culturale laica, magari di una associazione culturale atea. A chi sto parlando adesso io di chiesa – mondo? Capite che l’interlocutore e come sempre non solo per questo tema, ma in particolare per temi così ampi che si possono veramente modificare molto a secondo del punto di vista, l’interlocutore modifica l’oggetto.

Io mi preparo dovendo parlare per ameno un’ora in un tema di questo genere sapendo le persone a cui sto parlando e il sapere delle persone a cui sto parlando modifica i miei pensieri. E’ del tutto evidente questo, veramente vale per qualunque cosa a patto che l’interlocutore non sia una di quelle macchine, tipo macchinetta del caffè che ti fa sempre lo stesso caffè in tutte le condizioni e in tutte le maniere. Ci sono persone così che pensano, elaborano a prescindere e consegnano il prodotto finito a prescindere dagli interlocutori. Io non sono capace di fare così. Io tento anche quando sono da solo tento sempre di ragionare. Ma queste cose che scrivo, queste cose che penso, al cospetto di chi le penso; al cospetto di chi le scrivo? Naturalmente soprattutto quando poi devo fare delle conferenze .

Ora chi è il mio interlocutore? Il mio interlocutore sapendo che avrei parlato in un convento cattolico per quanto un po’ chiacchierato … si può dire ancora che è cattolico … il mio interlocutore è naturalmente il cattolico che recita il credo e che ci crede a quello che recita perché altrimenti non lo reciterebbe e che giungendo all’ultimo articolo di fede dice: credo la chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Il mio interlocutore è esattamente la persona che aderisce a questo articolo di fede e da questo punto di vista voi capite come la differenza rispetto al mondo apparirebbe (poi andrete a capire il senso del mio condizionale) apparirebbe clamorosa. Il mondo sembrerebbe non essere né uno, penso a Giordano Bruno: gli infiniti mondi in questo universo che ha centomila .. cento miliardi di galassie e chissà quali altri mondi ci sono intendendo l’universo appunto l’insieme fisico del complesso, dell’energia, di questa massa di energia e di materia che è l’universo, ma all’interno dell’universo probabilmente di sicuro c’è un mondo inteso come spazio vitale e questo è il pianeta terra, ma è molto plausibile pensare che ci siano altri mondi abitati.

Quindi se la chiesa è una, almeno dal punto di vista del credo cattolico, poi anche qui ci sono diverse chiese, il mondo non è uno, se la chiesa è santa, il mondo non è santo. Se uno ha qualche dubbio al riguardo basta aprire un giornale, sfogliare un libro di storia.

Nessuno ha dubbi sul fatto che il mondo non sia santo, semmai oggi noi abbiamo l’altro grande problema quello di non credere più alla bontà, alla giustizia del mondo, semmai.

Siamo malati spiritualmente parlando di ciò che Hans Jonas definiva il principio gnostico, questa totale sfiducia nei confronti della vita, in particolare della vita umana e in particolare del fenomeno umano. Io sono convinto che questa è la malattia spirituale del nostro tempo.

Noi siamo un composto, siamo un corpo e abbiamo le malattie legate al corpo, siamo psiche e abbiamo le malattie legate alla psiche, noi siamo anche spirito e abbiamo le malattie legate allo spirito e la malattia legata allo spirito si chiama principio gnostico laddove questo principio gnostico sottolinea esattamente quanto dicevo: la sfiducia totale nei confronti del mondo, nei confronti del mondo umano. Mentre fino a poco tempo fa si riteneva che per ritrovare il bene noi avremmo dovuto abbracciare la società, diventare umani il più possibile, oggi sempre più c’è la tendenza a ritenere l’esatto opposto. Per raggiungere il bene occorre prendere le distanze, prendere il congedo dal fenomeno umano. Il fenomeno umano tutto ciò che tocca lo rende necessariamente malvagio,corrotto, cattivo. Questa dimensione è molto diffusa. E’ per questo che già gli antropologi e i filosofi parlano dell’epoca del post-umanismo, al di là dell’umanesimo. Ormai le energie migliori del nostro pianeta, quelle più giovani, quelle più sensibili non sentono più attrazione nei confronti dell’umano. Occorre superare l’umano, o superarlo nel senso digitale del termine pensando a macchinari che giungono ad avere tutte le funzioni dell’uomo senza le imperfezioni dell’uomo o superarlo nel senso naturale del termine abbracciando così tanto la natura, diventando un frammento di natura e abolendo ciò che è lo specifico di sapiens – sapiens. O in una direzione o nell’altra la tentazione oggi è quella di prescindere dal male.

Il mondo non è uno, il mondo non è santo e tanto meno è cattolico e apostolico e poi uno, soprattutto non si crede. Nessuno si mette di fronte al mondo e fa l’atto di fede nei confronti del mondo. Mentre alla chiesa uno dice: credo la chiesa una, santa .. chi è che si pone di fronte al mondo e dice: credo al mondo? Normalmente il mondo lo si vive, lo si sopporta, lo si sente, ci si nutre del mondo, ma si ritiene normalmente di non aver bisogno di depositare verso il mondo la propria energia spirituale dicendo: ci credo, ti credo. Ma è veramente così? E’ veramente tale il nostro rapporto col mondo da non imporre, da non dover imporre a ciascuno di noi un atto di fede nei confronti del mondo?

Io penso di no, penso che da sempre il fenomeno umano ha delineato diverse modalità di stare al mondo, di vivere al mondo e che queste diverse modalità delineate sottolineano le diverse fedi, le diverse letture nei confronti del mondo.

Voi potete credere al mondo, potete non credere al mondo, potete credere che il sentimento di bene e di giustizia che vi abita e che contraddistingue sapiens – sapiens rispetto tutti gli altri esseri viventi è qualche cosa che deriva dallo stesso lavoro del mondo per cui esaltando il sentimento di bene e di giustizia voi vi ponete ancora più in comunione con il mondo oppure potete credere al contrario, che questo sentimento etico è qualche cosa che vi contrappone al mondo, che contraddice il mondo, che lo vuole in un certo senso cancellare ponendo un altro mondo, un’altra società e in questo caso capite, che cosa entra in gioco? Entra in gioco precisamente una diversa filosofia del mondo, una diversa modalità di vedere il mondo.

Per quello esistono diverse filosofie mentre la scienza è una e i dati che ti consegna, quelli sono, e devi sostanzialmente come dire, prenderne atto.

Poi ci sono anche geni particolari naturalmente, ma si parla di geni particolari che dicono: i dati che mi vengono consegnati sono questi, un attimo, qualcosa non mi torna … e allora inventano tra il 1905 e il 1915 la teoria della relatività ristretta e generale esattamente sulla base di un solo foglio di carta e sulla base prima ancora della fiducia dell’unità del mondo perché fu questa fiducia, fede nell’unità del mondo, una unità spinoziana e plotiniana che portò Albert Einstein alla teoria della relatività. Nessun esperimento, semplicemente la fiducia che il mondo è uno e il mondo è razionale e quindi se il mondo è uno e razionale io posso unificare da un lato la meccanica newtoniana, dall’altra l’elettromagnetismo di Maxwell che ai tempi di Einstein erano separati … e no, devono essere uno.. e allora se devono essere uno ecco la mente che congiunge. Ma a parte lui e pochi altri, la gran parte di noi prendiamo atto dei dati del mondo e che esiste una scienza.

Ecco invece esistono diverse filosofie e all’interno di questa nostra sala che noi potremo … sicuramente noi ci dividiamo, magari abbiamo tutti la stessa fede, magari anche qui già ci dividiamo, ma di sicuro all’interno delle filosofie, se io consegnassi a ciascuno di voi un foglio bianco e dicendo, (come diceva la mia professoressa al ginnasio quando si facevano i temi, il foglio bianco bisognava dividerlo in due e ancora adesso immagino che si faccia così, si scrive da questa parte perché da questa invece ci sono le correzioni .. se io consegnassi un foglio così a ciascuno di voi dicendo: tema, il mondo, la vita.

Colonna A scrivere tutte le cose, tutte le realtà positive che trovate nel mondo e colonna B le realtà negative, che cosa succederebbe? Succederebbe che qualcuno di voi riempirebbe molto di più la colonna A e molto meno la colonna B, qualcuno molto di più la colonna B e quasi niente la colonna A, qualcuno pari. E naturalmente dietro questa diversa compilazioni ci stanno diversi sentimenti, percezioni, apercezioni, contatti vitali della vostra interiorità con la realtà mondo. E le filosofie che cosa sono? Semplicemente portare al pensiero i diversi sentimenti vitali, nient’altro che questo.

Hegel diceva, la filosofia è il proprio tempo portato al pensiero, è qualcosa di più e certamente il proprio tempo conta, ma è qualcosa ancora di più del proprio tempo. Non è solo il tempo, è lo spazio anche, è la modalità con cui il tuo piccolo quantum di energia è intenzionato e si relaziona a questa massa di energia e materia che è il mondo e di cui noi facciamo parte.

E qualcuno di noi in questo contatto con la grande madre dell’energia che è il mondo ha una relazione armoniosa ed è una nota luminosa e si sente, come si dice espresso mediante una musica armoniosa, pensate alla musica di Mozart, pensate all’arte di Raffaello.

Qualcun altro invece reagisce a una dimensione conflittuale, più drammatica e non è più la musica di Mozart, ma comincia ad essere magari la musica di Beethoven e l’arte non è più quella di Raffaello, ma comincia ad essere l’arte di Michelangelo dove c’è molto più dramma, dove c’è molta più tensione e via via …. Esistono diverse risonanze. Le filosofie sono le risonanze della mente, del pensiero di fronte alla musica complessiva del mondo e così anche le teologie naturalmente, anche le teologie sono diverse.

Questo è un grande dono del vaticano II, il fatto che ha aperto la mente cattolica a pensare che non c’è più la teologia, una santa, cattolica e apostolica, la teologia, sempre quella dogmaticamente stabilita, ci sono i dogmi e poi c’è la bibbia, si prende la bibbia, si tirano fuori le prove bibliche scritturali (i così detta dicta probantia) e in base alle quali far vedere che il dogma del magistero ragiona. Quindi una prospettiva totalmente deduttivista e totalmente, come capite, che cala dall’alto. Il dogma ecclesiale è stabilito e sulla base di questo si costruisce la teologia che non può che essere una e unica a partire dal vaticano II e in realtà ancora prima, la teologia nouvelle, Theilhard de Chardin, il modernismo.

Probabilmente la grande caldaia che ha fatto sorgere il vaticano II è stata la temperie modernista e non è certo bastato Pio X con il decreto lamentabile, il giuramento antimodernista a bloccare questo bisogno dell’intelligenza di andare avanti.

L’intelligenza non sarà bloccata mai dai dogmi, dalle preposizioni, magari sul momento, ma è come un fiume per cui se tu gli poni come dire da un certo punto di vista gli poni una impossibilità di andare, l’acqua un’altra uscita la trova. Ed è per quello che poi dal modernismo è nata la teologia Nouvelle, Theilhard de Chardin e da questo è nato il vaticano II, da questa sorgente profondissima e inarrestabile e quindi da qui ci sono diverse teologie.

Quindi che cosa sto dicendo, che cosa ho detto finora? Ho detto che anche il mondo si crede, ed è, per quello che esistono diverse filosofie, esistono diverse teologie, e a seconda della filosofia che hai, svilupperai una teologia diversa.

Tutti i teologi che costruiscono pensiero sono abitati da una precisa filosofia, che lo sappiano o non lo sappiano. E qual è la filosofia del cristianesimo nel guardare il mondo?

Ma, chi di voi è cristiano, chi di voi condivide il messaggio cristiano sostanzialmente si pone di fronte al mondo e crede nel primato del bene e della giustizia e dell’amore. Alla fine tutto il senso del cristianesimo è questo: porsi di fronte a questo fenomeno assolutamente contraddittorio che è il mondo: è un fenomeno antinomico il mondo.

Antinomico vuol dire che ci sono tesi e antitesi entrambe legittime, mi riferisco ovviamente alla “critica della ragione pura” di Kant ed è esattamente a partire dalla idea cosmologica, dall’idea del mondo che tanti dicono: ci sono tesi e ci sono antitesi entrambe legittime e la ragione non ha la possibilità … Il foglio bianco diviso in due: chi avrebbe ragione? Chi avrebbe di noi il voto più alto se io dovessi essere il professore, chi mi compila la colonna A o chi mi compila la colonna B? Probabilmente il voto più alto lo avrebbe l’alunno o quell’alunna che consegnerebbe il foglio con le due colonne entrambe piene di aggettivi o entrambe vuote di aggettivi, ma paritarie, perché dimostrerebbe esattamente quello che a mio avviso è il risultato della ragione di fronte al mondo, l’antinomia.

Non c’è un omos? solo, una legge sola, ce ne sono due, ma non nel senso dualistico, no, nel senso proprio in questo continuo processo evolutivo che è il mondo per cui oggi questo lavoro che è il mondo ti produce giustizia, ma producendo giustizia qui sembra quasi inevitabile che si produca ingiustizia là, producendo nutrimento qui sembra quasi inevitabile che si debba produrre il contrario del nutrimento, la morte, la distruzione là. Il cristiano è colui che abita questo processo non dualisticamente, ma dualmente configurato, non è dualismo, è dualità, una dualità che dice esattamente, perché è duale?

Perché si muove, se non si muovesse il mondo non sarebbe duale. Si può muovere esattamente perché quest’unica massa di energia è sì configurato dalla legge Logos (logos – logica)… il vangelo di Giovanni lo avete fatto come comincia? In principio era il logos, ma questo suo essere il principio del mondo da parte del logos non è tale da creare una organizzazione necessaria e necessitata.

Il caos che è l’altro grande elemento è sempre all’opera e il mondo è esattamente questo: qual è la formula del mondo? La formula del mondo così come io la vedo e la percepisco è Logos più caos e ciascuno di noi al suo interno è logos più caos e non è il bene e il male, sono importanti entrambi. Guai a quella persona che è solo logos, che non sa aprirsi alla dimensione nuova, innovativa del caos, che non vive la sua vita, la sua esistenza come sistema aperto facendo sì che la realtà come si propone ponga anche disarmonia, negazione, contestazione rispetto alla sua visione del mondo. Se non lo fa, se uno non è così rimane chiuso, statico, questa è la persona dogmatica, è quella persona che già ha tutto configurato.

Occorre invece che alla dimensione giusta delle proprie idee, dico giusta nel senso di legittima, di avere le proprie idee, di avere la propria visione del mondo ci sia questa apertura nei confronti dell’alterità, nei confronti della contestazione, nei confronti del caos e guai naturalmente alla persona viceversa che ha solo caos, che ha solo disordine, che è solamente come dire apertura incondizionata a tutto e a tutti senza avere criteri, senza avere capacità di giudizio, senza saper soppesare ciò che è giusto e ciò che non lo è, ciò che introduce maggiore ordine e ciò che invece conduce alla disgregazione, al disordine.

Logos + caos, naturalmente siccome è difficile vivere all’insegna di questa continua apertura, è difficile essere un sistema aperto, avere la vita come un sistema aperto, allora che cosa ti dà? Logos + caos qual è il risultato? Vi sto dicendo, il mio nuovo libro … il succo è questo qui. Logos + caos = patos, la passione. Il segreto della vita, ciò che ci fa illuminare lo sguardo, ciò che ci fa vivere, il segreto dell’esistenza è la passione. Naturalmente questa passione è da intendersi sia nel senso attivo di emozione dominante, sia nel senso passivo di patimento perché è difficile essere aperti sempre al mondo. Ti scava questa apertura al mondo, questo disordine che entra entro di te può essere molto difficile da sopportare. Ma questa è la vita: essere sistema aperto e introdurre sempre ordine e energia positiva dove è possibile nell’apertura alla più alta dimensione del caos.

E essere cristiani vuol dire questa cosa:

vuol dire credere che all’interno di questa processualità di logos e caos, credere nel primato del logos senza cadere nell’errore dogmatico di chiudersi al caos, di chiudersi al disordine, no, ma credere comunque al primato del logos laddove logos significa come tutti voi sapete, certamente significa parola, certamente significa discorso, certamente significa ragione, ma anzitutto ha un valore fisico ed è per quello che io lo traduco come relazione. In principio era il logos vuol dire, in principio è la relazione. Logos viene dal verbo “leghein” che significa anzitutto tutto legare, mettere insieme. Certo parola, significa parola perché, cos’è la parola? Si mettono insieme i suoni e significa discorso. Ma perché significa discorso? Perché si mettono insieme le parole. Poi significa ragione perché? Perché si mettono insieme i significati del discorso e il succo del discorso è la ragione. Logismos, stessa radice di logos significa calcolo, è la stessa radice e si mettono insieme i numeri. Ma capite che il vero significato è questa forma relazionale, è ciò che mette insieme, è ciò che unisce, ciò che intreccia, ciò che mette in relazione.

Che cos’è l’amore? scusate se il cristianesimo consiste in questo, che cos’è l’amore se non esattamente relazione, una relazione totale, sincera, pulita, trasparente, caotica anche nella misura in cui è l’amore con l’A maiuscola e l’amore con una persona che comporta anche la dimensione eros, la dimensione filia e la dimensione agape. Certo c’è anche ladimensione caos, ma è chiaro perché è la vita.Però essere cristiani significa ultimamente credere nel primato del logos, credere nel primato della relazione trasparente, nel primato della relazione pulita, nel primato della relazione totale, totalizzante con sé stessi e con gli altri e così via … Questa è la filosofia di fondo che mi guida nel parlare di chiesa, nel parlare di mondo, nel parlare di chiesa e di mondo.

Perché vedete di fronte alla grande questione, tu a chi appartieni, a chi ti senti di più di appartenere, alla chiesa o al mondo? Sei più un uomo di mondo (come diceva Totò: un uomo di mondo) o sei più un uomo di chiesa? La tua energia vitale si sente di più a casa all’interno del mondo o all’interno della chiesa?

Per chiesa, attenzione non intendete solamente quella gerarchica, si intende la chiesa gerarchica, la chiesa …(adesso non si può dire la chiesa del papa perché per fortuna abbiamo un papa..). insomma quella chiesa lì, la chiesa abbastanza antipatica … no, anche questa è un fenomeno di chiesa. Che cos’è? Ecclesia, non è un fenomeno di chiesa questa comunità? Quindi la caritas, le comunità, lo stare insieme, a chi appartiene se le cose stanno così? Capite che per me non è semplice rispondere, e io infatti non rispondo.

Non rispondo perché? Perché io dico: appartengo a entrambi perché, la logica è esattamente la medesima alla luce di quello che ho detto. Una delle frasi più importanti del “de civitate Dei” di S. Agostino dice: “due amori hanno costruito due città: l’amore di sé spinto fino al disprezzo di Dio ha costruito la città terrena, il mondo, l’amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé ha costruito la città celeste.” Ecco da questa prospettiva cosa emerge? Emerge non la dualità, ma il dualismo, la contrapposizione chiesa mondo, la contrapposizione, anche io e Dio, per cui non puoi amare te stesso se vuoi amare Dio, devi disprezzare te stesso se vuoi amare Dio secondo questa prospettiva.

Emerge anche da questa prospettiva la grande contrapposizione tra filosofia e teologia, tra sapere di Dio e sapere del mondo. Questa è stata la prospettiva dominante all’interno del cristianesimo: don Camillo e Peppone e prima ancora i guelfi e i ghibellini e la gran parte della storia italiana, probabilmente tutta la storia italiana di questa penisola italica, dopo, da quando è diventata Italia, da quando la chiesa ha giocato un ruolo.

Certo non la storia dell’impero romano, la storia dell’Italia a partire dall’anno 1000 sostanzialmente e tutto questo si spiega alla luce di questa contrapposizione del “de civitate Dei” 14-28, di questi due amori. Il fatto che noi per avere lo stato unitario abbiamo dovuto combattere contro lo stato della chiesa – il 20 settembre 1870, i bersaglieri a porta Pia- e tutto questo che cosa dice? Dice esattamente che qui in Italia e penso che la stessa cosa valga per gli altri grandi paesi cattolici, la Francia e la Spagna penso (è semplicemente una intuizione che andrebbe verificata) tutto questo, questa auto comprensione della chiesa come contrapposta al mondo come di una società perfetta contrapposta a una società imperfetta che è il mondo ha generato esattamente questo dualismo che ha contrassegnato profondamente la storia e la mentalità per cui ancora noi quando sentiamo il termine chiesa – mondo inevitabilmente siamo portati a sentire una contrapposizione.

Ma ci sono limiti immensi in questa prospettiva, prima di tutto perché anche nella chiesa c’è amore di sé, anche nella chiesa c’è mondo. Alla prospettiva di Agostino uno direbbe: ma teoreticamente lasciamola anche sussistere, ma dal punto di vista empirico dov’è questa chiesa, me la puoi indicare questa chiesa che vive totalmente all’insegna del disprezzo di sé, e dell’amore del mondo? Andiamo a vederla come è fatta la chiesa concretamente? Quindi empiricamente parlando questa prospettiva non tiene e non tiene neanche il mondo perché uno potrebbe dire anche ad Agostino: vieni con me, dammi la mano e ti porto a fare un giro in questo mondo e ti mostrerò tanti aspetti in questo mondo che non sono per niente contraddistinti dal disprezzo di Dio e dall’amore per sé.

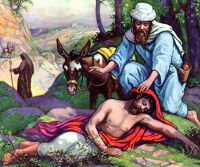

Anche questo mondo, a prescindere dal fatto che sia cristiano o meno, produce una serie di elementi di, come li vuoi chiamare Agostino, santità? Li vuoi chiamare giustizia? Decidi tu come chiamarli, ma certamente sono elementi estremamente positivi. Vogliamo dare un’occhiata a cos’è il bodhisattva del buddismo? Vogliamo dare un’occhiata al libro dei morti dell’antico Egitto cap.125 etc. etc. o semplicemente anche fenomeni laici, non solo religiosi, ma anche fenomeni laici, elementi come dire, esperienze di volontariato che non hanno alcun riferimento religioso e che sono trasparenti quanto giustizia e volontà di bene e di solidarietà.

Quindi questa prospettiva di Agostino è empiricamente falsa e quando una cosa è empiricamente falsa è teoreticamente falsa subito, quando è smontata dal basso, poi tutti i castelli costruiti sopra vengono meno. Una cosa invece da questa prospettiva di Agostino emerge con forza: qual è? Amor. Dice due amori. Ora ciò che da questo brano di Agostino emerge con forza è che c’è un’unica intenzionalità che contraddistingue il rapporto dell’uomo con il mondo e quest’ultima intenzionalità è l’amore. Allora questo amore, questa è la mia tesi di fondo; io dico che è l’amore che porta le persone a vivere all’insegna del bene e della giustizia, a prendere sul serio le parole di Gesù all’interno del vangelo e quindi a costruire comunità, e quindi a essere ecclesia e quindi a essere chiesa, questo amore non è assolutamente diverso dalla medesima logica, dalla medesima tensione che è alla base della costruzione del mondo.

Sto dicendo che anche il mondo è chiesa, sto dicendo che anche il mondo nella sua logica di fondo manifesta la medesima logica che genera la chiesa. Qual è la logica che genera la chiesa? Ec-clesia, ec-caleo??, è qualcosa che è chiamato, c’è una forza, in questo caso è una forza spirituale che ti chiama, ti fa uscire da sé e ti pone in comunione. Questa è la forza che sta alla base della chiesa. Questa logica è presente nel mondo oppure no? Che cosa ho bevuto adesso? Io adesso ho bevuto un po’ d’acqua, l’ho bevuto perché avevo la gola un po’ secca dopo tutto questo parlare, ma che cos’è l’acqua? Aggregazione, aggregazione come lo sappiamo fin da bambini H2O. Non esiste l’acqua se non come il risultato di una aggregazione di elementi.

Un bel respiro: l’aria senza la quale noi dopo 3 secondi moriremmo, e che cosa è l’aria? Aggregazione, aggregazione di gas, azoto e ossigeno e qualcos’altro ancora … e noi come organismo, io che vi sto parlando e voi che mi state ascoltando che cosa siamo?

Aggregazione a partire dalle particelle subatomiche che poi diventano atomi e poi diventano molecole e poi diventano tessuti e cellule, organi, sistemi di organi, organismo, aggregazione. Il pianeta terra è il risultato di cosa il pianeta terra? Aggregazione di gas e di polvere stellare che a un certo punto si sono solidificati. Il sole, la stella che genera la vita, che cos’è? Aggregazione anche lì, aggregazione di gas. Il sistema solare? Aggregazione. Ditemi se vi viene in mente una cosa che non è il risultato di una aggregazione, non esiste.

L’acqua, l’aria, la terra, il fuoco, il corpo, la pietra, tutto è il risultato di aggregazione. E la chiesa che cos’è? La chiesa non è nient’altro che il risultato di una aggregazione con una differenza specifica che per la chiesa si dovrebbe parlare più che altro di congregazione, non tanto per le congregazioni religiose, ma perché senza l’impegno della libertà personale non si dà aggregazione ecclesiale. In questo senso il cum del termine congregazione, il cum latino divide, distingue l’aggregazione dalla congregazione perché c’è il lavoro della coscienza personale, mentre per gli elementi c’è il lavoro della natura che avviene a prescindere dal lavoro personale.

Tra l’altro sarebbe veramente bellissimo indagare a livello fisico questa questione: perché il mondo consiste e sta? Perché sta? E la risposta la fisica ce l’ha, perché ci sono le particelle materia, i fermioni, e ci sono le particelle forza, i bosoni che non hanno niente a che fare con la comunità di Bose, è importante, ma fino a un certo punto … non è che li hanno chiamati così per via … no, li hanno chiamati così per Bose Satyendra Nath che era un fisico indiano che aveva esattamente, in uno scritto famoso che consegnò a Einstein, elaborato questa idea delle particelle forza. Il mondo non è solo materia, il materialismo è una filosofia, è una visione anche delle cose molto povera, estremamente povera, non sa rendere conto di quell’altra grande dimensione immateriale che è la forza senza la quale la materia non sarebbe.

Comunque quello che sto dicendo è che la logica del mondo e la logica della chiesa è la medesima, questo fenomeno relazionale, logico, logico nel senso di logos.. enarché?? logos la relazione come fonte originaria di tutto. La differenza naturalmente tra l’aggregazione che porta l’idrogeno e l’ossigeno a dare l’acqua e quella di ciascuno di noi, che porta ciascuno di noi, a voler essere per chi lo vuole, essere ecclesia, comunità, naturalmente la differenza come ho detto è che in noi subentra anche il lavoro della libertà.

Però la chiesa in sé stessa quando è vera, quando veramente abbiamo a che fare con il fenomeno chiesa, e non nel senso ecclesiastico del termine clericale, che è una degenerazione di questo, quando abbiamo veramente abbiamo a che fare con il fenomeno ecclesiale nel suo senso profondo, ebbene la chiesa è l’espressione libera e consapevole della logica che sottostà alla materia, è la medesima.

In questo senso la chiesa serve il mondo in funzione del mondo perché l’espressione consapevole, l’espressione che sa e che vuole (consapevole = cum sapio volo) consapevolezza vuol dire quando dentro di te c’è il sapere, ma c’è anche il volere.

L’unione di intelletto e volontà fa la consapevolezza. Allora la chiesa dovrebbe essere la consapevolezza di questa logica che da sempre è all’opera nel mondo pensato come creazione di Dio, anzi come creazione continua di Dio, perché è una creazione continua.

Il rapporto tra Dio e il mondo a livello creativo è il rapporto che avviene sempre, in ogni istante. Vado a concludere dicendo che da qua discendono alcune conseguenze, da questa visione della vita, da questa visione del mondo, da questa visione della chiesa, da questa visione del rapporto chiesa mondo.

La prima è che il cristianesimo, così come lo vivo io e così come l’hanno vissuto in molti, da questa mia visione delle cose discende una modalità di essere cristiani che pone l’incarnazione come vertice, incarnazione intesa come comunione con il mondo. Il divino è da sempre strutturalmente teso alla comunione con il mondo. C’è una modalità di pensare il cristianesimo all’insegna dello scontro con il mondo ed è una modalità altrettanto legittima dal punto di vista dei vangeli, dal punto di vista del nuovo testamento ed è una modalità che pone la croce come primato, ma croce intesa non come ultimo atto di comunione con il mondo, ma come scontro, contrapposizione, atto di guerra del mondo nei confronti del divino. Quindi naturalmente da qua, da questa modalità di intendere il cristianesimo che è il cristianesimo di Lutero, che è il cristianesimo di Pio X che non è una questione confessionale protestanti e cattolici, è esattamente quella visione che pone il mondo e la natura come contrapposti, come distinti, che sottolinea con forza la distinzione tra natura e sovranatura. Mentre io non sottolineo in alcun modo la distinzione, anzi io dico non c’è questa distinzione natura e sovranatura, c’è un unico processo abitato da un’unica logica che naturalmente diviene più matura, più piena, più responsabile, più consapevole laddove aumenta la pienezza, la maturità, la consapevolezza del mondo, ma non c’è contrapposizione natura sovranatura.

Questa è la prima conseguenza, la seconda conseguenza concerne la modalità con cui guardare il mondo. Questa è la modalità con cui considerare il cristianesimo e la modalità con cui considerare il cristianesimo, ho detto, è all’insegna dell’incarnazione cioè dell’armonia, del dialogo con la dimensione naturale, con la dimensione del mondo.

Secondo, come guardare il mondo? All’insegna di questa prospettiva discende una modalità di guardare il mondo come continua creazione di Dio come un fenomeno che in ogni istante è rivelazione di Dio. In un certo senso all’interno di questa prospettiva anche la distinzione tra creazione e rivelazione viene meno. La rivelazione storica, biblica, è la grammatica, la semantica con cui leggere la continua rivelazione di Dio che è questa vita, in questo mondo.

Terzo … le altre religioni … voi capite la modalità con cui pensare le altre religioni.

All’insegna della prospettiva chiesa-mondo agostiniana che pensa che tutto ciò che non è chiesa nel senso di chiesa cristiana è generazione dell’amore di sé fino al disprezzo di Dio anche le altre religioni saranno considerate amore di sé fino al disprezzo di Dio, saranno considerate tentativi come la torre di Babele, le altre religioni come torre di Babele, e gli uomini tentano di arrivare al divino a partire da sé, tentano di arrivare al divino valorizzando sé stessi come grande atto di tracotanza, di superbia. C’è una modalità di pensare le altre religioni, c’è stata, adesso per fortuna è minoritaria, ma c’è stata lungamente una modalità di pensare le filosofie e le religioni all’insegna di questo dualismo.

Al contrario nella mia prospettiva, nella prospettiva che esiste da Giustino (non è che l’ho inventata io), una prospettiva che esiste da sempre all’interno del nuovo testamento, nei padri apologeti, nei padri della chiesa, i grandi esponenti di questa prospettiva, ho citato Giustino all’inizio, poi naturalmente viene Origene e poi si arriva alla grande scolastica, molto Tommaso D’Aquino è all’interno di questa prospettiva. In Tommaso d’Aquino poi in realtà c’è anche l’altra, come anche Agostino, sono da una parte e dall’altra, dalla prospettiva di Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro per arrivare ai nostri giorni naturalmente a Theilhard de Chardin, a tutta la prospettiva della “teologie nouvelle”, Rahner, se volete la teologia dei gesuiti è una teologia all’insegna di questa grande fiducia nei confronti del pensiero umano, la teologia di Martini è all’interno di questa prospettiva.

E non a caso io mi sono formato alla scuola di Carlo Maria Martini, per quanto molte idee che io ho, lui lo ha anche scritto nella mia lettera, non le condivideva.

La terza conseguenza riguarda esattamente la modalità con cui guardare le altre religioni, pensate come espressione della medesima tendenza ecclesiale della realtà. La realtà ha una tendenza ecclesiale, è l’energia che forma il mondo ad avere una tendenza verso la chiesa intesa esattamente come aggregazione, come comunione degli elementi e poi delle cose che formano sistemi, sistemi sempre più complessi. Questa tendenza verso l’unione della comunione è esplicitata anche dalle grandi religioni le quali non vogliono fare altro che porre il singolo in comunione con il principio del mondo. Poi deriva anche se pensate, una modalità di pensare la chiesa, altra conseguenza la chiesa dal punto di vista estetico, dal punto di vista dell’estetica.

Voi capite, un conto è pensare chiesa nel senso di edificio, edificio chiesa all’insegna di una teologia della divisione rapporto chiesa – mondo, un conto è pensare una chiesa nel senso dell’edificio chiesa che si costruisce all’interno della visione armoniosa chiesa – mondo laddove la chiesa ancora una volta non è nient’altro che il mondo che prende coscienza di sé. E’ una prospettiva, si starà molto attenti a far sentire il fedele che entra in chiesa come non a casa: sei in qualche cosa di molto più grande di te, qualcosa che ti schiaccia, qualcosa che ti pone quasi un senso di timore e tremore, di soggezione, non è la tua casa questa, è la casa di Dio e proprio perché è la casa di Dio non potrai essere a casa tua e tu sei sempre appunto necessariamente straniero qui, piccolo.

Un certo tipo di gotico impone questo senso di soggezione e non è che è un caso, no, sottolinea una precisa modalità di pensare il rapporto Dio – mondo, di pensare la spiritualità. Invece qual è l’architettura che promana da una visione di questo tipo? Il romanico, è una prospettiva dove il singolo si sente a casa, questa chiesa non ti mette soggezione, ti mette confidenza. Entri e non hai questo senso di timore, ma hai questo senso di allegria casalinga come quando senti il profumo del pane a casa o il caffè alla mattina e queste cose che ti fanno tanto sentire casa. Allo stesso modo la chiesa, ti senti a casa.

Non è un caso che ci siano chiese “A” all’insegna della trascendenza assoluta, chiese che ti fanno sentire straniero, che ti fanno sentire intimorito e viceversa chiese “B” che ti fanno sentire a proprio agio, non è un caso, perché ci sono diverse teologie e infine naturalmente la spiritualità che ne deriva, la spiritualità che ti deriva dal pensare il mondo.

Un conto se tu pensi che per il tuo essere cristiano devi negare il mondo, devi entrare in chiesa, devi avere una relazione con il mondo all’insegna della distanza, della polemica, della negazione, un conto se invece pensi che il mondo stesso è già una chiesa. Voi capite come ci si muove in maniera completamente diversa, cammini nel mondo pensando che è santo così come è santa una chiesa o che non è santo così come non è santa una chiesa, che è un processo che tende però verso questa giustizia, questa santificazione, cambia tutto.

Noi entriamo in chiesa e facciamo il segno di croce, ma pensiamo all’idea di uscire di casa e di fare il segno di croce e di fare una genuflessione … cosa che non si può perché veramente uno esce di casa e fa la genuflessione, poi ti prendono …. Ma mentalmente si può, poi soprattutto di fronte ai fenomeni naturali, di fronte al sole che sorge, di fronte a una montagna verso la quale si va, prima di entrare in un bosco, ma magari anche di fronte a un monumento, di fronte a una piazza. Uno prima di entrare, uno dice mi faccio il segno di croce, sto entrando in un posto.. una piazza, una piazza di una città, ma scusate che cos’è se non un fenomeno di ecclesia? Ecclesia, ec-caleo? è la medesima logica aggregativa, di congregazione, la medesima che ha portato gli uomini a costruire quella piazza e perché allora quando entro in chiesa mi faccio un segno di croce e quando entro a Piazza Maggiore, a piazza del Duomo o a piazza della Signoria, mentalmente non mi faccio lo stesso un segno di croce e dico: entro in un luogo santo?

(trascrizione non rivista dall’autore)

Montefano, lì 2 giugno 2013