il testo del Messaggio del papa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 2019, che si celebrerà in prossimo 29 settembre

Cari fratelli e sorelle,

la fede ci assicura che il Regno di Dio è già presente sulla terra in modo misterioso (cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Gaudium et spes, 39); tuttavia, anche ai nostri giorni, dobbiamo con dolore constatare che esso incontra ostacoli e forze contrarie. Conflitti violenti e vere e proprie guerre non cessano di lacerare l’umanità; ingiustizie e discriminazioni si susseguono; si stenta a superare gli squilibri economici e sociali, su scala locale o globale. E a fare le spese di tutto questo sono soprattutto i più poveri e svantaggiati.

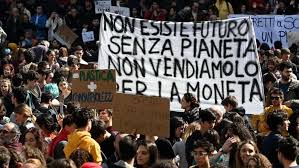

Le società economicamente più avanzate sviluppano al proprio interno la tendenza a un accentuato individualismo che, unito alla mentalità utilitaristica e moltiplicato dalla rete mediatica, produce la “globalizzazione dell’indifferenza”. In questo scenario, i migranti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta sono diventati emblema dell’esclusione perché, oltre ai disagi che la loro condizione di per sé comporta, sono spesso caricati di un giudizio negativo che li considera come causa dei mali sociali. L’atteggiamento nei loro confronti rappresenta un campanello di allarme che avvisa del declino morale a cui si va incontro se si continua a concedere terreno alla cultura dello scarto. Infatti, su questa via, ogni soggetto che non rientra nei canoni del benessere fisico, psichico e sociale diventa a rischio di emarginazione e di esclusione.

Per questo, la presenza dei migranti e dei rifugiati – come, in generale, delle persone vulnerabili – rappresenta oggi un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra esistenza cristiana e della nostra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenore di vita ricco di comodità. Ecco perché “non si tratta solo di migranti”, vale a dire: interessandoci di loro ci interessiamo anche di noi, di tutti; prendendoci cura di loro, cresciamo tutti; ascoltando loro, diamo voce anche a quella parte di noi che forse teniamo nascosta perché oggi non è ben vista.

«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,27). Non si tratta solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure. Le cattiverie e le brutture del nostro tempo accrescono «il nostro timore verso gli “altri”, gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri […]. E questo si nota particolarmente oggi, di fronte all’arrivo di migranti e rifugiati che bussano alla nostra porta in cerca di protezione, di sicurezza e di un futuro migliore. È vero, il timore è legittimo, anche perché manca la preparazione a questo incontro» (Omelia, Sacrofano, 15 febbraio 2019). Il problema non è il fatto di avere dubbi e timori. Il problema è quando questi condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da renderci intolleranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti. E così la paura ci priva del desiderio e della capacità di incontrare l’altro, la persona diversa da me; mi priva di un’occasione di incontro col Signore (cfr Omelia nella Messa per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 14 gennaio 2018).

«Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?» (Mt 5,46). Non si tratta solo di migranti: si tratta della carità. Attraverso le opere di carità dimostriamo la nostra fede (cfr Gc 2,18). E la carità più alta è quella che si esercita verso chi non è in grado di ricambiare e forse nemmeno di ringraziare. «Ciò che è in gioco è il volto che vogliamo darci come società e il valore di ogni vita. […] Il progresso dei nostri popoli […] dipende soprattutto dalla capacità di lasciarsi smuovere e commuovere da chi bussa alla porta e col suo sguardo scredita ed esautora tutti i falsi idoli che ipotecano e schiavizzano la vita; idoli che promettono una felicità illusoria ed effimera, costruita al margine della realtà e della sofferenza degli altri» (Discorso presso la Caritas Diocesana di Rabat, 30 marzo 2019).

«Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione» (Lc 10,33). Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità. Ciò che spinge quel Samaritano – uno straniero rispetto ai giudei – a fermarsi è la compassione, un sentimento che non si spiega solo a livello razionale. La compassione tocca le corde più sensibili della nostra umanità, provocando un’impellente spinta a “farsi prossimo” di chi vediamo in difficoltà. Come Gesù stesso ci insegna (cfr Mt 9,35-36; 14,13-14; 15,32-37), avere compassione significa riconoscere la sofferenza dell’altro e passare subito all’azione per lenire, curare e salvare. Avere compassione significa dare spazio alla tenerezza, che invece la società odierna tante volte ci chiede di reprimere. «Aprirsi agli altri non impoverisce, ma arricchisce, perché aiuta ad essere più umani: a riconoscersi parte attiva di un insieme più grande e a interpretare la vita come un dono per gli altri; a vedere come traguardo non i propri interessi, ma il bene dell’umanità» (Discorso nella Moschea “Heydar Aliyev”di Baku, Azerbaijan, 2 ottobre 2016).

«Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli» (Mt 18,10). Non si tratta solo di migranti: si tratta di non escludere nessuno. Il mondo odierno è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi. I Paesi in via di sviluppo continuano ad essere depauperati delle loro migliori risorse naturali e umane a beneficio di pochi mercati privilegiati. Le guerre interessano solo alcune regioni del mondo, ma le armi per farle vengono prodotte e vendute in altre regioni, le quali poi non vogliono farsi carico dei rifugiati prodotti da tali conflitti. Chi ne fa le spese sono sempre i piccoli, i poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di sedersi a tavola e si lasciano le “briciole” del banchetto (cfr Lc 16,19-21). «La Chiesa “in uscita” […] sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 24). Lo sviluppo esclusivista rende i ricchi più ricchi e i poveri più poveri. Lo sviluppo vero è quello che si propone di includere tutti gli uomini e le donne del mondo, promuovendo la loro crescita integrale, e si preoccupa anche delle generazioni future.

«Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti» (Mc 10,43-44). Non si tratta solo di migranti: si tratta di mettere gli ultimi al primo posto. Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logica del mondo, che giustifica la prevaricazione sugli altri per il mio tornaconto personale o quello del mio gruppo: prima io e poi gli altri! Invece il vero motto del cristiano è “prima gli ultimi!”. «Uno spirito individualista è terreno fertile per il maturare di quel senso di indifferenza verso il prossimo, che porta a trattarlo come mero oggetto di compravendita, che spinge a disinteressarsi dell’umanità degli altri e finisce per rendere le persone pavide e ciniche. Non sono forse questi i sentimenti che spesso abbiamo di fronte ai poveri, agli emarginati, agli ultimi della società? E quanti ultimi abbiamo nelle nostre società! Tra questi, penso soprattutto ai migranti, con il loro carico di difficoltà e sofferenze, che affrontano ogni giorno nella ricerca, talvolta disperata, di un luogo ove vivere in pace e con dignità» (Discorso al Corpo Diplomatico, 11 gennaio 2016). Nella logica del Vangelo gli ultimi vengono prima, e noi dobbiamo metterci a loro servizio.

«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta la persona, di tutte le persone. In questa affermazione di Gesù troviamo il cuore della sua missione: far sì che tutti ricevano il dono della vita in pienezza, secondo la volontà del Padre. In ogni attività politica, in ogni programma, in ogni azione pastorale dobbiamo sempre mettere al centro la persona, nelle sue molteplici dimensioni, compresa quella spirituale. E questo vale per tutte le persone, alle quali va riconosciuta la fondamentale uguaglianza. Pertanto, «lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo» (S. PAOLO VI, Enc. Populorum progressio, 14).

«Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio» (Ef 2,19). Non si tratta solo di migranti: si tratta di costruire la città di Dio e dell’uomo. In questa nostra epoca, chiamata anche l’era delle migrazioni, sono molte le persone innocenti che cadono vittime del “grande inganno” dello sviluppo tecnologico e consumistico senza limiti (cfr Enc. Laudato si’, 34). E così si mettono in viaggio verso un “paradiso” che inesorabilmente tradisce le loro aspettative. La loro presenza, a volte scomoda, contribuisce a sfatare i miti di un progresso riservato a pochi, ma costruito sullo sfruttamento di molti. «Si tratta, allora, di vedere noi per primi e di aiutare gli altri a vedere nel migrante e nel rifugiato non solo un problema da affrontare, ma un fratello e una sorella da accogliere, rispettare e amare, un’occasione che la Provvidenza ci offre per contribuire alla costruzione di una società più giusta, una democrazia più compiuta, un Paese più solidale, un mondo più fraterno e una comunità cristiana più aperta, secondo il Vangelo» (Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2014).

Cari fratelli e sorelle, la risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ma questi verbi non valgono solo per i migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione della Chiesa verso tutti gli abitanti delle periferie esistenziali, che devono essere accolti, protetti, promossi e integrati. Se mettiamo in pratica questi verbi, contribuiamo a costruire la città di Dio e dell’uomo, promuoviamo lo sviluppo umano integrale di tutte le persone e aiutiamo anche la comunità mondiale ad avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile che si è data e che, altrimenti, saranno difficilmente raggiunti.

Dunque, non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo di loro che si tratta, ma di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana. I migranti, e specialmente quelli più vulnerabili, ci aiutano a leggere i “segni dei tempi”. Attraverso di loro il Signore ci chiama a una conversione, a liberarci dagli esclusivismi, dall’indifferenza e dalla cultura dello scarto. Attraverso di loro il Signore ci invita a riappropriarci della nostra vita cristiana nella sua interezza e a contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione, alla costruzione di un mondo sempre più rispondente al progetto di Dio.

È questo l’auspicio che accompagno con la preghiera invocando, per intercessione della Vergine Maria, Madonna della Strada, abbondanti benedizioni su tutti i migranti e i rifugiati del mondo e su coloro che si fanno loro compagni di viaggio.