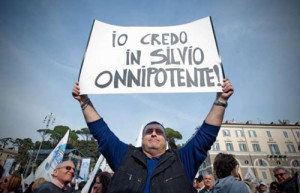

LA PARABOLA DELL’ATEO DEVOTO CHE CREDEVA SOLO NEL SUO IO

Il berlusconismo ha stabilito il primato del successo personale su qualsiasi tensione verso l’altro. L’applauso è diventato la misura del valore di tutto e i cittadini si sono trasformati in spettatori.

Insegna l’antico proverbio: “De mortuis nihil nisi bonum”, vale a dire: “Di chi è appena morto, o si tace o si parla bene”. Di Silvio Berlusconi io non avrei scritto nulla, non avendo per parte mia molto di buono da riconoscergli, laddove “buono” lo intendo nel senso radicale del termine che rimanda al Bene in quanto sommo valore che coincide con la Giustizia e la Verità (concetti che scrivo al maiuscolo per indicare la loro superiorità rispetto al mero interesse privato). Se però, ciononostante, ne scrivo, è per cercare di mettere a fuoco la frase del cantautore Gian Piero Alloisio, talora attribuita a Gaber (cito a memoria): “Non temo Berlusconi in sé, ma il Berlusconi che è in me”. Non parlerò quindi di Berlusconi in sé, bensì del Berlusconi in noi, convinto come sono che quanto dichiarato da Alloisio valga per milioni di italiani, forse per tutti noi, che portiamo al nostro interno, qualcuno con gioia, qualcun altro con fastidio o addirittura con vergogna, quella infezione che è, a mio avviso, il “berlusconismo” …

Cosa infetta precisamente il berlusconismo? Risponderò presto, prima però voglio ricordare questa frase di Hegel: “La filosofia è il proprio tempo colto nei pensieri”. Io penso che quello che vale per la filosofia, valga, a maggior ragione, per l’economia e la politica: il loro successo dipende strettamente dalla capacità di saper cogliere e soddisfare il desiderio del proprio tempo. Berlusconi è stato molto abile in questo. Con le sue antenne personali (al lavoro ben prima che installasse a Cologno Monzese le antenne delle sue tv) egli seppe cogliere il desiderio profondo del nostro tempo, ne riconobbe l’anima leggera e se ne mise alla caccia esercitando tutte le arti della sua sorridente e persistente seduzione. Si trasformò in questo modo in una specie di sommo sacerdote della nuova religione che ormai da tempo aveva preso il posto dell’antica, essendo la religione del nostro tempo non più liturgia di Dio ma culto ossessivo e ossessionante dell’Io. Il berlusconismo rappresenta nel modo più splendido e seducente lo spodestamento dell’antica religione di Dio e la sua sostituzione con la religione dell’Io. E il nostro tempo se ne sentì interpretato in sommo grado, assegnando al fondatore i più grandi onori e costituendolo tra gli uomini più ricchi e più potenti non solo d’Italia.

Ho parlato del berlusconismo come di un’infezione, ma cosa infetta precisamente? Non è difficile rispondere: la coscienza morale. Il berlusconismo rappresenta la fine plateale del primato dell’etica e il trionfo del primato del successo. Successo attestato mediante la certificazione dell’applauso e del conseguente inarrestabile guadagno.

Vedete, Dio, prima, lo si poteva intendere in vari modi: nel senso classico del cattolicesimo e delle altre religioni, nel senso socialista e comunista della società futura senza classi e finalmente giusta, nel senso liberale e repubblicano di uno stato etico quale per esempio lo stato prussiano celebrato da Hegel, nel senso della retta e incorruttibile coscienza individuale della filosofia morale di Kant, e in altri modi ancora, tutti comunque accomunati dalla convinzione che esistesse qualcosa più importante dell’Io, di fronte a cui l’Io si dovesse fermare e mettere al servizio. Fin dai primordi dell’umanità il concetto di Dio rappresentò esattamente l’emozione vitale secondo cui esiste qualcosa di più importante del mio Io, del mio potere, del mio piacere (a prescindere se questo “qualcosa” sia il Dio unico, o gli Dei, o l’Urbe, la Polis, lo Stato, la Scienza, l’Arte o altro ancora).

Ecco, il trionfo del berlusconismo rappresenta la sconfitta di questa tensione spirituale e morale. In quanto religione dell’Io, esso proclama esattamente il contrario: non c’è nulla più importante di me. Non è certo un caso che il partito-azienda del berlusconismo non ha mai avuto un successore, e ora, morto il fondatore, è probabile che non faccia una bella fine.

Naturalmente questa religione dell’Io suppone quale condizione imprescindibile ciò che consente all’Io di affermare il suo primato di fronte al mondo, vale a dire il denaro. Il denaro era per il berlusconismo ciò che la Bibbia è per il cristianesimo, il Corano per l’islam, la Torah per l’ebraismo: il vero e proprio libro sacro, l’unico Verbo su cui giurare e in cui credere. Il berlusconismo è stato una religione neopagana secondo cui tutto si compra, perché tutto è in vendita: aziende, ville, politici, magistrati, uomini, donne, calciatori, cardinali, corpi, parole, anime. Tutti hanno un prezzo, e bastano fiuto e denaro per pagare e ottenere i migliori per sé. Chi infatti (secondo la dottrina del berlusconismo) non desidera essere comprato?

Il berlusconismo ha rappresentato un tale abbassamento del livello di indignazione etica della nostra nazione da coincidere con la morte stessa dell’etica nelle coscienze degli italiani. La quale infatti ai nostri giorni è in coma, soprattutto nei palazzi del potere politico. Ma cosa significa la morte dell’etica? Significa lo spadroneggiare della volgarità, termine da intendersi non tanto come uso di linguaggio sconveniente, quanto nel senso etimologico che rimanda a volgo, plebe, plebaglia, ovvero al populismo in quanto procedimento che misura tutto in base agli applausi, in quanto applausometro permanente che trasforma i cittadini da esseri pensanti in spettatori che battono le mani. Ovvero: non è giusto ciò che è giusto, ma quanto riceve più applausi. Ecco la morte dell’etica, ecco il trionfo di ciò che politicamente si chiama populismo e che rappresenta la degenerazione della democrazia in oclocrazia (in greco antico “demos” significa popolo, “oclos” significa plebaglia).

Tutto questo ha avuto e continuerà ad avere delle conseguenze devastanti. In primo luogo penso all’immagine dell’Italia all’estero, che neppure dieci Mario Draghi avrebbero potuto ripulire dal fango e dalla sporcizia del cosiddetto Bunga-Bunga. Ma ancora più grave è lo stato della coscienza morale dei nostri concittadini: eravamo già un paese corrotto e di evasori, ora siamo ai vertici europei; eravamo già tra gli ultimi come indice di lettura, ora siamo in fondo alla classifica.

Ricordo che una volta mi trovavo con un imprenditore all’autodromo di Monza per una convention aziendale e, forse per la vicinanza di Arcore, forse chissà per quale altro motivo, egli prese a parlarmi di Berlusconi. Mi disse che molti anni prima gli aveva indicato una massa di gente lì accanto e poi gli si era rivolto così: “Secondo Lei, quanti sono gli intelligenti là dentro? Il 10 percento? Ecco, io mi occupo del restante 90 percento”. Questa è stata la politica editoriale delle sue tv che hanno portato alla ribalta personaggi fatui ed equivoci e hanno fatto strazio della vera cultura. Il berlusconismo ha di fatto affossato nella mente della gran parte degli italiani il valore della cultura, riducendo tutto a spettacolo, a divertimento, a simpatia falsa e spudoratamente superficiale, a seduzione. Seduzione da intendere nel senso etimologico di sé-duzione, cioè riconduzione a sé di ogni cosa, secondo quella religione dell’Io che è stato il vero credo di Silvio Berlusconi e da cui non sarà facile liberare e purificare la nostra “povera patria” (come la designava, proprio pensando al berlusconismo, Franco Battiato).

.jpg?width=1024)

.jpg?width=1024)