in Colombia il vescovo si traveste da senzatetto

“ho capito la solitudine e l’indifferenza”

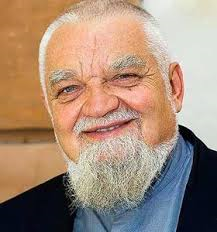

Tutti attendevano mons. Carlos Quintero, al convegno di Pastorale sociale, svoltosi qualche giorno fa nella diocesi di Armenia, nel dipartimento colombiano del Quindío. Invece il vescovo si è fatto aspettare. Ha fatto irruzione un personaggio vestito di stracci, un senza dimora, provocando l’imbarazzo e addirittura il fastidio dei presenti. Qualcuno ha pure lasciato la sala. Il “barbone” si è seduto qua e là, un paio di volte è incespicato senza che nessuno lo aiutasse… Poi, a sorpresa, è salito sul palco dei relatori. E ha svelato la sua vera identità

Un vescovo travestito da”barbone”. Qualcosa di più di una provocazione, anzi soprattutto la volontà di mostrare che “lo sguardo della Chiesa dev’essere quello dei poveri e della povertà”. Tutti attendevano mons. Carlos Quintero, al convegno di Pastorale sociale, svoltosi qualche giorno fa nella diocesi di Armenia, nel dipartimento colombiano del Quindío. Invece il vescovo si è fatto aspettare. Ha fatto irruzione un personaggio vestito di stracci, un senza dimora, provocando l’imbarazzo e addirittura il fastidio dei presenti. Qualcuno ha pure lasciato la sala. Il “barbone” si è seduto qua e là, un paio di volte è incespicato senza che nessuno lo aiutasse… Poi, a sorpresa, è salito sul palco dei relatori. E ha svelato la sua vera identità.

Un’idea maturata da tempo

Questo tipo di travestimento, lo si sa è diventato un “classico” del giornalismo, ma mai era accaduto che un vescovo adottasse una scelta di questo tipo per esercitare il suo ministero di annuncio del Vangelo. “Eppure l’idea mi era venuta da diverso tempo, prima ancora di diventare vescovo, mi incuriosiva vedere la reazione delle persone quando un povero, un senza dimora, entrava in una chiesa o in un ufficio, e aspettavo solo che ci fosse l’occasione”, confida al Sir mons. Quintero, cinquantaduenne, alla guida da meno di un anno di questa diocesi, situata nella Colombia centro-occidentale, nel cuore della cosiddetta zona cafetera, per il grande numero di piantagioni di caffè che rendono il Quindío un dipartimento turistico, caratterizzato da un paesaggio lussureggiante, non tra i più poveri del Paese sudamericano. “Tuttavia – prosegue il vescovo –

anche qui povertà e insicurezza aumentano, così come il numero di chi vive in strada. Per queste persone la nostra diocesi ha un progetto”.

L’occasione, dunque, si è presentata al convegno di Pastorale sociale. Racconta il presule: “E’ un settore pastorale al quale tengo molto, ho chiesto che ogni parrocchia o vicaria attivi un’opera sociale di aiuto ai più poveri. Il nostro sguardo di Chiesa non può che partire dai poveri e dalla povertà, ce lo chiede continuamente Papa Francesco. Sono arrivato presto al convegno, e ho iniziato il travestimento. Sono stato aiutato dalla compagnia Versión Libre Teatro. Pochissimi sapevano della mia intenzione. Poi sono entrato nella sala dove si sarebbe dovuto tenere il convegno”.

“Ho provato sulla mia pelle l’indifferenza”

Mons. Quintero racconta cosa ha provato in quel frangente:

“Fin dall’inizio ho cercato di immedesimarmi nella persona che stavo rappresentando. Devo dire che ho sperimentato una grande tristezza e desolazione interiore. Varie volte sono stato respinto dai presenti, molti erano in imbarazzo, altri hanno provato fastidio. Per la verità nessuno mi ha trattato realmente male, ma ho provato sulla mia pelle, tanta indifferenza, quella sì. Se devo sintetizzare in una parola l’esperienza che ho vissuto, è proprio l’indifferenza. Nessuno mi ha chiamato, mi ha rivolto la parola. Ho capito la solitudine della persona che si trova in una situazione come questa”.

E quando il vescovo ha svelato la sua identità?

“Molti si sono stupiti, qualcun altro si è complimentato, credo che per tutti si sia trattato di un invito alla riflessione, alla conversione. L’obiettivo era quello di risvegliare nei fedeli una grande sensibilità sociale. L’esperimento ci ha permesso di parlare del tema dell’ingiustizia sociale e della situazione delle persone senza dimora. Ogni persona povera ha dei talenti e potrebbe portare un importante contributo alla società. E’ molto importante portare la fede sulla strada, entrare in contatto con le persone più povere. Su questi temi vogliamo continuare a lavorare, senza cadere però nell’assistenzialismo, ma aiutando le persone a uscire dalla loro situazione, a camminare con le loro gambe”.