invasione di migranti?

aumento della criminalità?

bugie dovute al nostro analfabetismo funzionale

gli immigrati sono il 7 per cento della popolazione, ma per gli italiani sono oltre il 25. Inoltre pensiamo che i clandestini siano più dei regolari, mentre sono meno del 10 per cento. E non c’è nessuna invasione

Davanti a uno specchio deformato, anche la più bella delle principesse si vede imbruttita. I bambini si spaventano se si specchiano alle giostre, nel baraccone degli specchi che ingigantiscono, rimpiccioliscono, deformano.

L’Italia, nel riflesso che ne hanno gli italiani, è una principessa imbruttita, arrabbiata, timorosa del futuro, sterilmente orfana o nostalgica di passato, anche perchè gli specchi non hanno memoria. Colpa degli italiani o degli specchi? Colpa dell’ignoranza diffusa o di un’informazione distorta? Colpa dei social che deformano ancora di più una realtà già approssimativa e deformata dai media? O colpa di entrambi, con il condimento di una classe politica che gli specchi sovente li deforma a proprio effimero vantaggio, anche perchè due o tre specchi deformati non fanno uno specchio vero?

In attesa di cambiare specchi o trovare responsabili, basta dare un’occhiata ad alcuni dati di realtà percepita e di realtà reale o realistica (si perdoni la reiterazione), per scoprire come gli specchi deformati siano diventati un riferimento quotidiano delle nostre emozioni/percezioni e quindi influenzino i nostri comportamenti e sempre più le nostre scelte, comprese quelle politiche. In fondo, anche il successo di Matteo Salvini si può spiegare così : lo specchio deformato diventa il riflesso delle parole in libertà, dei barriti xenofobi e sovranisti, della macchina del consenso.

Prendiamo ad esempio i temi più cari al Capitano spiaggiato: sicurezza e migrazioni. Per la stragrande maggioranza degli italiani (64 per cento) gli omicidi sono aumentati negli ultimi vent’anni, mentre invece sono calati in modo vertiginoso

Prendiamo ad esempio i temi più cari al Capitano spiaggiato: sicurezza e migrazioni.

Per la stragrande maggioranza degli italiani (64 per cento) gli omicidi sono aumentati negli ultimi vent’anni, mentre invece sono calati in modo vertiginoso. Dati ufficiali dimostrano inoltre che omicidi di natura mafiosa, rapine e atti di criminalità sono sostanzialmente diminuiti. In Italia nel 2016 si sono registrati la metà degli omicidi che nella sola città di Chicago. La percezione dell’insicurezza è un fenomeno diffuso in tutte le società occidentali e in particolare in Europa con punte di «deformazione» maggiore proprio in Italia, ma tutti i dati dimostrano una fortissima inversione di tendenza negli ultimi decenni, per non parlare rispetto all’ultimo secolo.

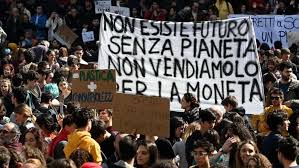

Analoghe considerazioni valgono per i migranti. Gli immigrati sono il 7 per cento della popolazione, ma per gli italiani sono oltre il 25 per cento. Inoltre gli italiani pensano che i clandestini siano più dei regolari, mentre sono meno del 10 per cento. Lo stesso, tra parentesi, si può considerare per il tema dell’invasione che non c’è: gli sbarchi, anche prima della parentesi salviniana al governo, sono complessivamente diminuiti.

Un attento studioso della realtà italiana, Nando Pagnoncelli, presidente dell’Ipsos, racconta che per gli italiani la disoccupazione raggiunge punte del 50 per cento, mentre il tasso reale è del 12 per cento.

Gli italiani si vedono vecchi e impoveriti, quando il Paese resta comunque fra le prime dieci potenze industriali, oltre ad essere fra i più amati e ammirati al mondo per le sue bellezze, la sua arte, il suo stile di vita, la sua gastronomia, la sua umanità, nonostante i crescenti episodi di intolleranza e razzismo

Secondo Pagnoncelli una delle cause della distorsione della realtà è il cosiddetto «analfabetismo funzionale». La metà della popolazione adulta ha un livello d’istruzione molto basso, i laureati sono solo il 14 per cento

E’ possibile, secondo Pagnoncelli, che una delle cause della distorsione della realtà sia il cosiddetto « analfabetismo funzionale ». La metà della popolazione adulta ha un livello d’istruzione molto basso, i laureati sono solo il 14 per cento (media di gran lunga inferiore al resto d’Europa), e secondo diversi indicatori un terzo della popolazione non è completamente in grado di valutare testi scritti e raggiungere un livello di conoscenza e informazione tale da potersi formare proprie opinioni.

In questo quadro deformato e deformante, i media e la politica sembrano sguazzare, anzichè contribuire a invertire la tendenza. Non si tratta di fare pedagogia, ma almeno di informare in modo corretto, di mettere a confronto fatti e dati, di relazionare i nostri problemi a quelli degli altri. Finiremmo così per scoprire che in Italia in fin dei conti si vive meglio che altrove, nonostante innegabili problemi strutturali, economici, sociali. I media italiani, molto più che i media stranieri, tendono invece ad essere ansiogeni, a dare risalto a fatti di cronaca nera molto più che all’estero, a raccontare la politica quasi sempre con una terminologia che richiama scontri, vendette, sfide all’ultimo sangue e che si rispecchia nella realtà deformata e urlata dei talk show.

Nessuno spera che uno specchio magico ci dica chi è la più bella del reame, ma una più consapevole percezione di noi stessi aiterebbe a vederci come siamo, ogni mattina, come quando passiamo al trucco o alla rasatura.