“Tornare al primo amore»

questo l’appello di tre vescovi profeti per una Chiesa sinodale per rivivere una nuova primavera conciliare

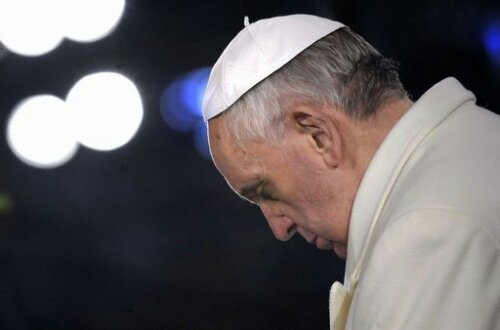

Giungono da ogni parte del corpo ecclesiale le pressioni per una riforma strutturale della Chiesa: riemergendo dal panorama di desolazione lasciato dai pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI – da quel “ritorno alla grande disciplina” che ha richiuso violentemente le finestre aperte dal Concilio – le speranze legate alle parole e ai gesti del nuovo papa alimentano con crescente intensità la richiesta di cambiamenti concreti. Si tratta, sottolinea il teologo Víctor Codina, di una sfida di immane portata, considerando la quantità e la qualità dei cambiamenti necessari: «Il ritorno al Concilio e alla Chiesa dei poveri, il decentramento ecclesiale, la partecipazione del popolo all’elezione dei vescovi e la revisione dell’attuale metodo di elezione papale, la trasformazione dei sinodi episcopali da consultivi a deliberativi, la riforma dei ministeri ordinati (il celibato non obbligatorio per il clero latino, l’ordinazione di uomini sposati, l’accesso delle donne ai ministeri), il ripensamento della morale sessuale e matrimoniale e della pastorale dei divorziati, il dialogo con le scienze e con la biogenetica, l’apertura alla problematica ecologica, l’avvicinamento ecumenico tra le Chiese, il dialogo interreligioso, una maggiore considerazione nei confronti dei teologi, la riforma della Curia vaticana e un lungo eccetera». Anche solo riguardo alla riforma della Curia, a cui papa Francesco ha iniziato a porre mano attraverso la creazione del consiglio di otto cardinali (al di là del profilo controverso di alcuni di essi), il compito si annuncia tutt’altro che semplice.

È un progetto chiaramente ambizioso quello a cui guarda, per esempio, il teologo Leonardo Boff, convinto che il modo migliore di riformare la Curia sia quello di operare «un grande decentramento delle sue funzioni»: «Perché – scrive il 16 agosto sul suo blog (leonardoboff.wordpress.com) – il dicastero per l’Evangelizzazione dei Popoli non può trasferirsi in Africa? Quello del Dialogo interreligioso in Asia? Quello di Giustizia e Pace in America Latina? Quello della Promozione dell’unità dei cristiani a Ginevra, insieme al Consiglio ecumenico delle Chiese? Alcuni, per gli aspetti più immediati, resterebbero in Vaticano. Attraverso videoconferenze, skype e altre tecnologie della comunicazione, potrebbero mantenere un contatto quotidiano immediato. Si eviterebbe così la creazione di un anti-potere, su cui la Curia tradizionale è tanto esperta. Ciò renderebbe la Chiesa cattolica realmente universale».Un «decentramento del processo decisionale nella Chiesa», insieme al «riconoscimento di una responsabilità collegiale», all’«abbandono di strutture assolutiste e monarchiche», all’«emancipazione delle donne a tutti i livelli» è quanto sollecita anche il movimento internazionale Noi Siamo Chiesa, evidenziando la necessità che il processo di riforma non avvenga «a porte chiuse», ma «in maniera trasparente e in dialogo aperto con le Chiese locali». Tanto più che, come evidenzia ancora Codina, «lo Spirito opera solitamente dal basso, dalla periferia, da quanti non fanno parte del sistema sociale ed ecclesiale, dai laici, dai giovani, dalle donne, dai poveri, dagli indigeni, da quegli esclusi della storia che erano i prediletti di Gesù». È a partire da loro, conclude il teologo, che lo Spirito sta «invitando tutta la Chiesa a tornare a Gesù di Nazareth».

Nel dibattito intervengono anche tre voci d’eccezione, quelle di dom Tomás Balduino, vescovo emerito di Goiás, dom Pedro Casaldáliga, vescovo emerito di São Félix do Araguaia e dom José Maria Pires, arcivescovo emerito di Paraíba, ultimi rappresentanti dell’eroica e profetica generazione di vescovi della Chiesa della Liberazione nata a Medellín, i quali, in una lettera ai fratelli dell’episcopato brasiliano, rivolgono loro un forte e pressante invito ad agire, riprendendo concretamente «la mistica del Regno di Dio nel cammino con i poveri e a servizio della loro liberazione» e intervenendo «con più libertà e autonomia» sulle «questioni che richiedono una revisione pastorale e teologica». «Se i pastori di tutto il mondo – scrivono i tre vescovi – esercitassero con più libertà e responsabilità fraterne il dovere del dialogo ed esprimessero più liberamente la propria opinione su vari temi, certamente cadrebbero alcuni tabù e la Chiesa riuscirebbe a riprendere quel dialogo con l’umanità a cui Giovanni XXIII ha dato inizio e a cui sta guardando papa Francesco».

Di seguito, in una nostra traduzione dal portoghese, la lettera dei tre vescovi e, dallo spagnolo, il comunicato del movimento internazionale Noi Siamo Chiesa. (claudia fanti)

____________________________________________________________________

Il momento di agire

di José María Pires, Tomás Balduino, Pedro Casaldáliga

Cari fratelli nell’episcopato,

siamo tre vescovi emeriti che, sulla base dell’insegnamento del Concilio Vaticano II, pur non essendo più pastori di una Chiesa locale, partecipiamo comunque al Collegio episcopale, e insieme al papa, ci sentiamo responsabili della comunione universale della Chiesa cattolica.Ci ha molto rallegrato l’elezione di papa Francesco alla guida della Chiesa, per i suoi messaggi di rinnovamento e di conversione, i suoi ripetuti appelli ad una maggiore semplicità evangelica e ad un più accentuato zelo di amore pastorale per tutta la Chiesa. Ci ha anche colpito la sua recente visita in Brasile, in particolare le sue parole ai giovani e ai vescovi. E questo ci ha richiamato alla memoria lo storico Patto delle Catacombe.Sarà possibile per noi vescovi renderci conto di cosa, teologicamente, significhi questo nuovo orizzonte ecclesiale? In Brasile, in un’intervista, il papa ha ricordato la famosa massima medievale: “Ecclesia semper renovanda”.Pensando a questa nostra responsabilità come vescovi della Chiesa cattolica, ci permettiamo questo gesto di fiducia di scrivervi queste riflessioni, rivolgendovi una richiesta fraterna a sviluppare un più intenso dialogo al riguardo.

1. LA TEOLOGIA DEL VATICANO II SUL MINISTERO EPISCOPALE

Il Decreto Christus Dominus dedica il 2º capitolo alla relazione tra il vescovo e la Chiesa locale. Ogni diocesi è presentata come «porzione del Popolo di Dio» (e non più solo come un territorio) e si afferma che «in ogni Chiesa locale è presente e opera autenticamente la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica» (CD 11), poiché ogni Chiesa locale non è solo un pezzo di Chiesa o una filiale del Vaticano, ma è veramente Chiesa di Cristo e così la designa il Nuovo Testamento (LG 22). «Ogni Chiesa locale è unita dallo Spirito Santo per mezzo del Vangelo, ha la sua propria consistenza nel servizio alla carità, cioè nella missione di trasformare il mondo e di testimoniare il Regno di Dio. Tale missione è espressa nell’Eucarestia e nei sacramenti. E vissuta nella comunione con il suo pastore, il vescovo».Tale teologia pone il vescovo non al di sopra o al di fuori della sua Chiesa, ma come cristiano inserito nel gregge con un ministero di servizio ai suoi fratelli. È a partire da questo inserimento che ogni vescovo, locale o emerito, come pure gli ausiliari e coloro che ricoprono funzioni pastorali senza diocesi, in quanto portatori del dono ricevuto da Dio nell’ordinazione sono tutti membri del Collegio Episcopale e responsabili della cattolicità della Chiesa.

2. LA SINODALITÀ NECESSARIA NEL XXI SECOLO

L’organizzazione del papato come struttura monarchica centralizzata è stata istituita a partire dal pontificato di Gregorio VII, nel 1078. Durante il primo millennio del cristianesimo, il primato del vescovo di Roma era organizzato in forma più collegiale e l’intera Chiesa presentava una maggiore sinodalità.Il Concilio Vaticano II ha orientato la Chiesa alla comprensione dell’episcopato come un ministero collegiale. Tale innovazione si è scontrata tuttavia, durante il Concilio, con l’opposizione di una minoranza critica. La questione, in realtà, non è stata sufficientemente fissata. Tanto più che il Codice di Diritto Canonico del 1983 e i documenti emanati dal Vaticano a partire da allora non danno risalto alla collegialità, ma anzi ne restringono la comprensione e creano barriere al suo esercizio. Il tutto a vantaggio della centralizzazione e del crescente potere della Curia romana e a scapito delle Conferenze nazionali e continentali e dello stesso Sinodo dei vescovi, di carattere solo consultivo e non deliberativo, organismi che pure detengono, insieme al vescovo di Roma, la piena e suprema potestà in relazione alla Chiesa intera.Ora, papa Francesco sembra voler restituire alle strutture della Chiesa cattolica e a ciascuna delle nostre diocesi un’organizzazione più sinodale e una dimensione di comunione collegiale. In questo quadro, egli ha costituito una commissione di cardinali di tutti i continenti per studiare una possibile riforma della Curia Romana. Tuttavia, per muovere passi concreti ed effettivi in questa direzione – come già sta avvenendo – egli ha bisogno della nostra partecipazione attiva e cosciente. Dobbiamo farlo come forma di comprensione della funzione stessa dei vescovi: non come meri consiglieri e ausiliari del papa, che lo aiutano nella misura in cui egli lo chiede o lo vuole, ma come pastori incaricati insieme al papa di provvedere alla comunione universale e alla cura verso tutte le Chiese.

3. IL CINQUANTENARIO DEL CONCILIO

In questo momento storico, che coincide anche con il cinquantenario del Concilio Vaticano II, il primo contributo che possiamo offrire alla Chiesa è assumere la nostra missione di pastori che esercitano il sacerdozio del Nuovo Testamento, non come sacerdoti della legge antica, ma come profeti. Ciò ci obbliga a collaborare effettivamente con il vescovo di Roma, esprimendo con più libertà e autonomia la nostra opinione su questioni che richiedono una revisione pastorale e teologica. Se i vescovi di tutto il mondo esercitassero con più libertà e responsabilità fraterne il dovere del dialogo ed esprimessero più liberamente la propria opinione su vari temi, certamente cadrebbero alcuni tabù e la Chiesa riuscirebbe a riprendere quel dialogo con l’umanità a cui Giovanni XXIII ha dato inizio e a cui sta guardando papa Francesco.L’occasione, allora, è quella di assumere un Concilio Vaticano II attualizzato, superando una volta per tutte la tentazione della Cristianità, in maniera da vivere all’interno di una Chiesa plurale e povera, segnata dall’opzione per i poveri, da un’ecclesiologia di partecipazione, di liberazione, di diaconia, di profezia, di martirio… Una Chiesa esplicitamente ecumenica, di fede e politica, attenta all’integrazione della Nostra America, alla rivendicazione piena dei diritti della donna, superando al riguardo le chiusure provenienti da un’ecclesiologia sbagliata.Concluso il Concilio, alcuni vescovi – molti dei quali brasiliani – hanno sottoscritto il Patto delle Catacombe di Santa Domitilla. E, in questo impegno di radicale e profonda conversione personale, sono stati seguiti da circa 500 vescovi . È stato così che si è inaugurata una ricezione coraggiosa e profetica del Concilio.

Oggi, varie persone, in diverse parti del mondo, stanno pensando ad un nuovo Patto delle Catacombe. Per questo, volendo contribuire alla vostra riflessione ecclesiale, vi inviamo in allegato il testo originale del Primo Patto.Il clericalismo denunciato da papa Francesco sta sequestrando la centralità del Popolo di Dio nella comprensione di una Chiesa i cui membri, attraverso il battesimo, sono innalzati alla dignità di “sacerdoti, profeti e re”. Lo stesso clericalismo sta escludendo il protagonismo ecclesiale dei laici e delle laiche, facendo sì che il sacramento dell’ordine si sovrapponga al sacramento del battesimo e alla radicale uguaglianza in Cristo di tutti i battezzati e le battezzate.Inoltre, in un contesto mondiale in cui la maggior parte dei cattolici si trova nei Paesi del Sud (America Latina e Africa), diventa importante dare alla Chiesa altri volti oltre a quello espresso nella cultura occidentale. Nei nostri Paesi, è necessario avere la libertà di de-occidentalizzare il linguaggio della fede e della liturgia latina, non per creare una Chiesa diversa, ma per arricchire la cattolicità ecclesiale.Infine, ad essere in gioco è il nostro dialogo con il mondo. È l’immagine di Dio che diamo al mondo e che testimoniamo attraverso il nostro modo di essere, il linguaggio delle nostre celebrazioni e la forma che assume la nostra pastorale. Questo è il punto che deve più preoccuparci ed esigere la nostra attenzione. Nella Bibbia, per il Popolo di Israele, “tornare al primo amore” significava riprendere la mistica e la spiritualità dell’Esodo.

Per le nostre Chiese dell’America Latina, “tornare al primo amore” significa riprendere la mistica del Regno di Dio nel cammino con i poveri e a servizio della loro liberazione. Nelle nostre diocesi, le pastorali sociali non possono essere mere appendici dell’organizzazione ecclesiale o espressioni minori della nostra cura pastorale. Al contrario, è questo che ci costituisce come Chiesa, assemblea riunita dallo Spirito per testimoniare che il Regno è vicino e che è ciò che chiediamo e vogliamo: venga il tuo Regno!

Questo è senza dubbio, soprattutto per noi vescovi, urgentemente, il momento di agire. Papa Francesco, rivolgendosi ai giovani durante la Giornata mondiale della gioventù ed esprimendo il suo appoggio alle loro mobilitazioni, così si è espresso: «Voglio che la Chiesa vada in strada». E questo fa eco all’entusiastica parola rivolta dall’apostolo Paolo ai Romani: «È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce» (13,11-12). Sia questa la nostra mistica e il nostro più profondo amore.Un abbraccio, con fraterna amicizia.