|

Am 6,1.4-7 Sal 14 1 Tm 6,11-16 Lc 16,19-31

XXVI TEMPO ORDINARIO – 29 settembre 2013

NELLA VITA, TU HAI RICEVUTO I TUOI BENI, E LAZZARO I SUOI MALI; MA ORA LUI E’ CONSOLATO, TU INVECE SEI IN MEZZO AI TORMENTI – Commento al Vangelo di p. Alberto Maggi

Lc 16,19-31

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».

Per la terza e ultima volta appare nel vangelo di Luca l’espressione “uomo ricco”. Questa espressione è sempre negativa. E’ già apparsa una prima volta come l’uomo stolto, sciocco, ricco, ingordo, demolisce i granai per costruirne degli altri e il Signore gli dice “oh stupido! Questa notte muori e tutto quello che hai lasciato, per chi sarà?”

1

Abbiamo visto la volta precedente la stessa espressione nell’uomo ricco che loda il fattore disonesto e Gesù denuncia il fatto che la ricchezza è sempre disonesta. I disonesti sono talmente perversi nel loro sistema di ricchezza e di valori, che ammirano i disonesti. E questa è la terza volta, è la parabola conosciuta da tutti come quella del ricco e del povero Lazzaro.

E’ il capitolo 16, versetti 19 e segg. di Luca. L’evangelista dice “«C’era un uomo ricco»”, e con un’abile pennellata ne da un ritratto, “«indossava vestiti di porpora e di lino finissimo»”. Oggi potremmo dire che vestiva firmato da capo a piedi; la povertà interiore ha bisogno di esprimersi nel lusso esteriore.

“«E ogni giorno si dava a lauti banchetti»”, quindi una fame insaziabile; è la fame interiore che crede di sopire ingurgitando dei cibi. L’unica descrizione che Luca da del ricco è questa, non si dice che – come a volte si pensa – questo ricco sia malvagio, cattivo, nulla di tutto questo. E’ un uomo ricco e, secondo la tradizione biblica ebraica, era benedetto da Dio perché Dio premiava i buoni con la ricchezza e li malediva con la povertà.

“«Un povero, di nome Lazzaro»”, l’unica volta che un personaggio delle parabole ha un nome, e questo nome significa ‘Dio aiuta’, “«stava alla sua porta, coperto di piaghe»”. Le piaghe erano considerate un castigo inviato da Dio, secondo il libro del Deuteronomio, cap. 28. Quindi è un uomo che è colpevole della sua miseria e delle sue piaghe.

“«Bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani»”, cioè gli animali più impuri, gli esseri considerati più impuri, “«che venivano a leccare le sue piaghe»”. Quindi è impuro chi vive fra gli impuri. Ebbene, a sorpresa, dice Gesù “«Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli».

L’uomo che sulla terra aveva come unica compagnia gli esseri più impuri, i cani, viene portato dagli angeli, cioè gli esseri più puri, quelli più vicini a Dio. “«Accanto ad Abramo», per comprendere bene questa parabola di Gesù, notiamo che è rivolta ai farisei che si beffavano di Gesù che aveva detto che non è possibile servire Dio e il denaro, e, proprio perché rivolta ai farisei, Gesù parla con le categorie farisaiche del premio e del castigo da ricevere nell’aldilà.

E lo fa secondo un libro conosciutissimo a quell’epoca, il libro di Enoch, dove il regno dei morti veniva considerato un grande baratro, dove il punto più luminoso era il seno di Abramo, il punto più oscuro era dove andavano a finire i malvagi.

“«Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi», il termine ‘inferi’ traduce il termine greco ‘ade’ che significa ‘regno dei morti’, “«tra i tormenti, alzò gli occhi»”, e finalmente si accorge di Lazzaro. Il ricco di questa parabola non viene condannato per essere stato malvagio nei confronti del povero, per averlo maltrattato, ma semplicemente non si è accorto della sua esistenza.

Solo adesso, quando è nel bisogno, finalmente se ne accorge. Ma i ricchi non cambiano, i ricchi sono animati da una perversione che non è possibile sradicare dalla loro esistenza. E infatti non chiede, ancora comanda, “«’Padre Abramo, mostrami pietà’»”, mostrami misericordia, e ordina, “«’Manda Lazzaro’»”, lui, il ricco pensa che tutto gli sia dovuto. Lui si serve delle persone, non ha mai servito. 2

E Abramo gli risponde, sempre secondo la teologia farisaica, con il fatto del premio e del castigo “«’Tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali’»”. E quindi, come in terra vivevano su due mondi differenti dove non si incontravano – ripeto il ricco ha ignorato l’esistenza del povero – adesso sono su due mondi completamente distanti.

Ma ecco l’egoismo del ricco, l’egoismo che non si può sradicare, che arriva fino in fondo. Dice, “«Allora padre, ti prego di mandare Lazzaro’»”, lui di Lazzaro di serve, “«’a casa di mio padre perché ho cinque fratelli’»”. Gli interessa soltanto la sua famiglia, non dice “mandalo al popolo, alla gente, mandalo ad annunciare cosa succede se accumulano denari, se non pensano agli altri”.

No, il ricco è incurabilmente egoista, pensa soltanto a sé stesso e che tutto gli sia dovuto. Allora manda ai suoi fratelli, alla sua famiglia, degli altri non gli interessa.

Ed ecco la risposta di Abramo, “«Hanno Mosè e i Profeti’»”, cioè quelli che hanno legiferato a favore dei poveri, Mosè ha detto “la parola del Signore è che nessuno sia bisognoso”, i profeti hanno tanto tuonato contro i ricchi, “«’Ascoltino loro’»”.

E la replica del ricco: “«No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno’»”. Ed ecco la sentenza importante e drammatica di Gesù, “«Abramo rispose: ‘Se non ascoltano Mosè’»”, la parabola è rivolta ai farisei, quelli che si fanno scudo della legge di Mosè, della dottrina, soltanto per coprire i propri interessi.

Queste persone tanto pie, tanto devote, i zelanti custodi della tradizione e della fede, quando non conviene, sono i primi ad ignorare la legge di cui sono difensori. “«’Se non ascoltano Mosè e i Profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti’»”.

Perché Gesù afferma questo? Perché quanti sono stati incapaci di condividere il pane con l’affamato, non riusciranno mai a credere nel Gesù risorto, che è riconoscibile soltanto – come scriverà Luca nell’episodio di Emmaus – nello spezzare del pane. Quindi è un monito molto severo contro il cancro della ricchezza.

Una persona che viene affetta da questa malattia è incurabile e non si guarisce neanche nell’aldilà.

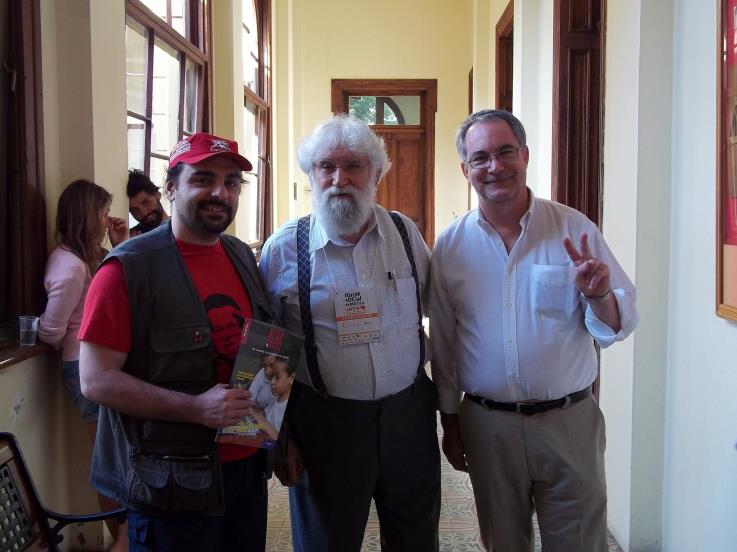

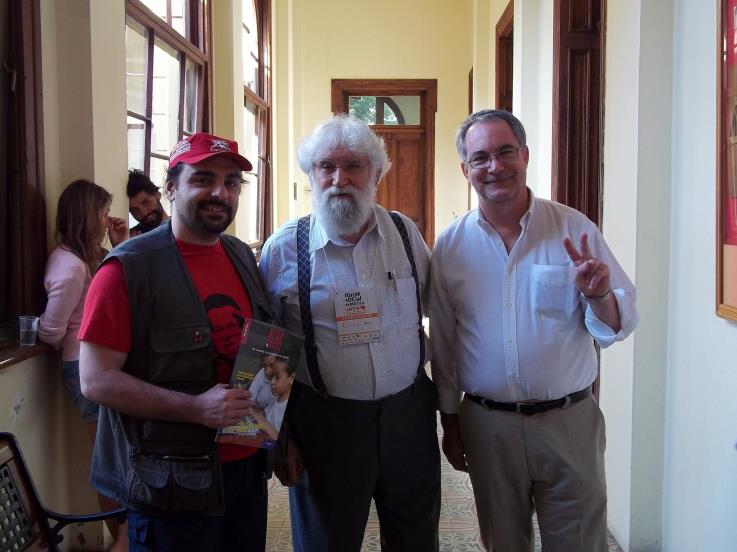

Ernesto Cardenal

La sua popolarità la deve alla rivoluzione sandinista vittoriosa nel 1979, di cui fu animatore e ministro di governo nella prima giunta, ma anche al dito alzato di Giovanni Paolo II nel marzo del 1983, con cui il pontefice polacco lo redarguisce assieme al fratello Fernando nell’aeroporto di Managua, da poco ribattezzato Augusto Cesar Sandino. La fotografia di Ernesto Cardenal inginocchiato davanti al Papa con l’indice alzato fece il giro del mondo. Ed anche quel che successe dopo alla presenza di Giovanni Paolo II, nella piazza della rivoluzione di Managua, con centinaia di migliaia di persone e il coro sandinista davanti all’altare, sapientemente amplificato dal sistema televisivo, che scandiva «entre cistianismo y revolución no hay contraddicion», il celebre slogan coniato da Cardenal.

–

Sono passati trent’anni da quel momento e a vederlo oggi, 88enne, camminare lentamente appoggiato al tripode, incurvato e con la folta chioma bianca cinta dall’immancabile basco nero alla Che Guevara, si direbbe che il tempo è passato anche per lui, e che l’isolamento nell’isola di Solentiname, nel Lago Nicaragua, non l’abbia preservato dalla corruzione degli anni. Ma è una impressione esteriore, perché dopo le prime parole si capisce che Ernesto Cardenal non è cambiato affatto. Tra cristianesimo e rivoluzione non c’è proprio contraddizione, ripete imperterrito. «Non sono la stessa cosa, ma sono perfettamente compatibili. Si può essere cristiani e marxisti o scientifici» ribadisce mentre non nasconde la sua sorpresa per l’elezione di un Papa del suo stesso emisfero, anche se di qualche meridiano più a sud rispetto al Nicaragua. «Ero appena arrivato a Mendoza, in Argentina, lo scorso aprile quando un giornalista mi ha chiesto cosa pensassi del Papa argentino. Non potevo crederlo e per tre volte gli ho chiesto di chi stesse parlando» ricorda. «Non mi aspettavo proprio un Papa di questo continente, un Papa rivoluzionario in questo momento e per di più eletto da un collegio di cardinali conservatore».

–

Perché Ernesto Cardenal non ha dubbi che con lui, Francesco, le cose cambieranno in profondità. Sono cambiate, dice, stanno cambiando. «All’inizio non pensavo che potesse fare quello che sta facendo… qualcosa di veramente incredibile perché sta mettendo le cose al rovescio. O meglio, al loro posto, dove devono stare… Gli ultimi saranno i primi, ecco quello che sta facendo Francesco».

–

Su Ernesto Cardenal grava ancora la sospensione a divinis che gli venne inflitta dal cardinal Ratzinger nella sua veste di Prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede. Ma la cosa non gli pesa. «La proibizione è per amministrare i sacramenti e io non mi sono fatto sacerdote per amministrare sacramenti e passarmela celebrando battesimi e matrimoni, ma per essere contemplativo». Ernesto Cardenal vive nella comunità contemplativa di Solentiname, in Nicaragua, che fondò negli anni 70 con Thomas Merton.

–

E se il successore di Benedetto XVI quel Papa “rivoluzionario” che elogia, gliela togliesse? Il “poeta della Teologia della Liberazione” come viene chiamato, non fa affatto salti di gioia. «Mi complicherebbe la vita…». da http://albainformazione.wordpress.com

continuando il dialogo aperto dai due papi col mondo laico, così L. Boff si esprime in una lettera al direttore de ‘la Repubblica’:

Caro direttore, scrivendo una lettera a un giornale e rispondendo alle domande poste attraverso un giornale da Eugenio Scalfari, Papa Francesco ha compiuto un atto di straordinaria importanza. Non solo perché lo ha fatto in una forma senza precedenti ma perché lo ha fatto come un uomo che parla a un altro uomo, nel contesto di un dialogo aperto a tutti che ci porta a metterci allo stesso livello degli altri. E di fatti Francesco, che come sappiamo preferisce la definizione di vescovo di Roma a quella di Papa, ha risposto a Eugenio Scalfari in modo cordiale, con l’intelligenza calorosa del cuore piuttosto che con quella intellettuale fredda. La sua si può definire una “ragione sensibile”, come si dice oggi nella discussione filosofica in Europa, negli Stati Uniti e anche fra noi, quella che parla direttamente all’altro, al suo profondo, e non si nasconde dietro dottrine, dogmi, istituzioni. In questo senso, per Francesco non è rilevante se Scalfari sia o meno un credente, poiché ognuno ha la sua storia e il suo percorso, ma è importante la capacità di essere aperti all’ascolto. Per dirla con le parole del grande poeta spagnolo Antonio Machado, “la tua verità? No, la Verità e vieni con me a cercarla. La tua, tienitela”. Più importante che sapere è non perdere mai la capacità di imparare. Questo è il senso del dialogo. Con la sua lettera, Francesco ha mostrato che tutti cerchiamo una verità più piena e più ampia, una verità che ancora non possediamo. Per trovarla, non servono i dogmi e le dottrine, ma caso mai il presupposto che esistono ancora risposte da cercare, che esiste un mistero, e che questa ricerca è una forza che ci mette tutti sullo stesso piano, i credenti come i non credenti, i fedeli di chiese diverse, ognuno dei quali ha diritto di portare la sua visione del mondo. Non è un caso che ogni fede conosca profonde difficoltà, e che una in particolare le accomuni tutte: è la contraddizione terribile che attraversa credenti e atei, la domanda su come Dio possa consentire le grandi ingiustizie del mondo. È la domanda che anche Papa Benedetto XVI si è fatto con sgomento a Auschwitz, spogliandosi per un attimo dal suo ruolo di pontefice e parlando solo come un uomo, a cuore aperto. È la domanda “dov’era Dio quando accadeva questo?”. Tutti noi cristiani dobbiamo accettare che la risposta non c’è, che la domanda è ancora aperta. Dio può essere quello che la nostra ragione non capisce. Che la sola intelligenza non può rispondere a tutto, che la Genesi, come diceva il filosofo della speranza Ernst Bloch, non è al principio ma al termine, che le cose camminano in una direzione buona che comprenderemo soltanto alla fine. Solo alla fine possiamo dire veramente: “E tutto è buono”, perché mentre viviamo non tutto è buono. Verità assolute, verità relative? Io preferisco rispondere con il vescovo brasiliano dal cuore della Amazzonia, poeta, profeta e pastore, Pedro Casaldaliga: “Solo Dio e la fame sono assoluti”. Per questo io stesso ho molta fiducia in ciò che Francesco potrà fare e mi sento in dialogo con lui. Ha già fatto un’importante riforma del Papato e ne farà una della Curia, e in molti discorsi ha indicato come tutti i temi possano essere discussi, un’affermazione impensabile fino a poco tempo fa. Temi come il celibato dei preti, il sacerdozio delle donne o la morale sessuale e l’omoaffettività erano semplicemente proibiti per vescovi e teologi e ora non lo sono più. Credo che questo Papa sia il primo a non volere un governo monarchico, il “potere” di cui parla Scalfari, ma invece voglia restare il più possibile vicino al Vangelo traendone i principi di misericordia e comprensione, tenendo al centro l’umanità. Per questo anche il suo dialogo con i non credenti può davvero svilupparsi, e aprire una nuova stagione di modernità etica che non guarda solo alla tecnologia, alla scienza e alla politica ma che può portare al superamento dell’atteggiamento di esclusione fin qui tipico della chiesa cattolica, all’arroganza di chi ritiene che la sua chiesa sia l’unica vera erede del messaggio di Gesù. Per questo è importante non dimenticare mai che Dio ha inviato il suo Figlio al mondo e non solamente ai credenti. E lui illumina ogni persona che viene in questo mondo, come dice il Vangelo di San Giovanni. In questo senso, come ho già scritto a Francesco, è urgente un Concilio Vaticano III, aperto a tutti i

cristiani e non solo ai cattolici, a tutte le persone, anche atee, che possono aiutarci a analizzare le minacce che gravano sul pianeta e come affrontarle. Le donne in primo luogo, dato che è la vita stessa a essere minacciata. Il Cristianesimo è un fenomeno occidentale. Deve trovare il suo spazio nella nuova fase dell’umanità, nella fase planetaria. Solo così può essere una Chiesa di tutti e per tutti. In Francesco, che lo ha già dimostrato in Argentina, io non vedo la volontà di conquistare e di fare proselitismo, ma piuttosto quella di testimoniare e percorrere, come ha scritto a Scalfari, un tratto del cammino insieme: il cristianesimo è in movimento, come Gesù camminava insieme agli Apostoli. E in tutto questo la dimensione etica e il senso dei diritti universali è più importante dell’appartenere o meno a una chiesa, come nel caso di Eugenio Scalfari. Dobbiamo guardare alla dimensione luminosa della storia più che alle sue ombre, vivere come fratelli e sorelle nella stessa Casa Comune, nella Madre Terra, rispettando le diverse opzioni, sotto un unico grande arcobaleno, segno della trascendenza dell’essere umano. Un lungo inverno è finito, ci aspetta una primavera con la sua dimensione gioiosa di fiori e di frutti, una primavera nella quale vale la pena di essere umani anche nella forma cristiana di questa parola.

una bella riflessione di D. Gabrielli:

Tra le novità del servizio di Francesco come vescovo di Roma, giunto al giro di boa dei sei mesi, tutti hanno sottolineato: uno stile di povertà e semplicità, una libertà di spirito che lo porta a ricevere in udienza persone umili o sofferenti che hanno chiesto a lui consolazione, a telefonare a bambini che gli inviano messaggi, o a scrivere una lettera a Eugenio Scalfari, «illuminista» conclamato, che su Repubblica gli aveva posto delle domande senza prevedere che avrebbe avuto un’elaborata risposta. Insomma, un notevolissimo cambio di stile, rispetto al recente passato, che sembra voler arditamente aprire finestre sbarrate da decenni, e avviare una stagione dei «cento fiori». Ma non mancano ombre: così (piccolo esempio) in luglio Giovanni Franzoni, l’ex abate di San Paolo fuori le Mura, e uno dei rari «padri» conciliari ancora viventi, aveva scritto al papa contestando la canonizzazione di Karol Wojtyla. Non ha ancora avuto risposta. Lo stile bergogliano non può non scontrarsi con uno status quo incrostato da secoli, per cui non sarà facile trasporre nelle nervature della Chiesa romana la sua visione ascetica e pastorale. E, poi, alcune sue uscite – come quella sui gay: «Chi sono io per giudicarli?», e l’appello alla misericordia per i divorziati – aprono delle questioni teologiche che prima o poi mostreranno tutta la loro asprezza. Il Catechismo della Chiesa cattolica, del 1992, infatti, precisa bene tutti i «peccati». La domanda è se in ogni caso quella catalogazione rispecchi i comandamenti di Dio, o se il magistero romano non sia stato, spesso, prigioniero di schemi culturali inadeguati, e tuttavia imposti come una traduzione coerente del disegno divino. Così, che significa l’invito del papa alla «accoglienza» dei conviventi e dei divorziati risposati, pur senza sottacere la «verità» del Vangelo? Ammesso che una persona sia responsabile, di fronte a Dio, del tradimento del suo patto coniugale, che farà il parroco, citando Francesco, se essa, ritenendo in coscienza ormai distrutto il primo matrimonio, e vivendo con amore la nuova unione, gli chiede l’Eucaristia? Di fatto, confrontandolo con l’afflato evangelico da una parte, e con la modernità dall’altra, molta parte del Catechismo, soprattutto in materia sessuale e di fine-vita, verrebbe scalzato: non per negare la «verità», ma una presunta verità, quella stabilita dalle gerarchie. Proprio questa «rivisitazione», dolorosa e inevitabile, di un magistero che dovrebbe contraddirsi, appare l’acuto problema ormai posto sul tappeto. Tale questione, ci sembra, aleggia sui pensieri che Francesco ha manifestato a La Civiltà cattolica del 19 settembre. Le sue parole – umanissime, e insieme traboccanti di riferimento al Dio che «sorprende» e alla misericordia di Gesù – sono un benedetto colpo di maglio contro il legalismo vaticano, e dischiudono una nuova e promettente magna charta dell’approccio papale all’ecclesiologia e all’etica; ma, non ipotizzando che sia la stessa «dottrina», nei casi in cui può esserlo, a dover essere cambiata, non toccano la radice delle sofferenze delle persone. Analoga, seppure su un altro fronte, è la questione dell’ordinazione della donna: il 28 luglio Francesco ha ricordato che, in merito, Giovanni Paolo II «ha detto “no” con una formulazione definitiva. Quella porta è chiusa»: parole affrettate, che non potrebbero dirimere una problematica «risolta» – si fa per dire – dai maschi senza ascoltare le donne. Sulla gestione, poi, del potere nella Curia romana, Bergoglio è insofferente verso la permanenza di tracce di temporalismo. «San Pietro aveva forse una banca?», ha affermato un giorno, adombrando una radicale riforma dello Ior (Istituto per le opere di religione, la banca vaticana). Non l’ha detta, ma sarebbe del tutto bergogliana l’espressione: «Ma san Pietro aveva uno Stato?»; e in questo senso vanno comunque molte sue parole. Perciò ci è parso davvero strano che, un mese fa, un papa francescano abbia nominato un «Segretario di Stato» (la critica, ovviamente, non va alla persona di monsignor Pietro Parolin, ecclesiastico di tutto rispetto, ma alla denominazione della sua carica), quando già nel 1967 Paolo VI aveva ipotizzato che quel titolo si trasformasse in «Segretario papale», al fine di abbandonare ogni parvenza di potere temporale.

Non si può che sottolineare l’onda benefica di trascinamento che Francesco ha innescato con la sua giornata di preghiera e digiuno per la pace in Siria (7 settembre): con lui cristiani, altri credenti, e non credenti, hanno detto no alla guerra e sì solo alla pace. Un impegno, tuttavia, non senza conseguenze, sul versante cattolico, perché esigerebbe, tra l’altro, la messa in discussione dei cappellani militari. Insomma, da ogni lato i problemi implicati da Francesco nella sua coraggiosa decisione di sposare «madonna povertà» e rendere più credibile la Chiesa romana come «mamma», innescano uno tsunami ecclesiale che, riteniamo, nemmeno un vescovo di Roma che viene dalla «fine del mondo» potrebbe, da solo, gestire; lo potrebbe, forse, un Concilio generale della Chiesa cattolica, aperto anche ai laici, uomini e donne. Una grande e inedita Assemblea per far fiorire gli input del Vaticano II – il popolo di Dio, la collegialità, l’ecumenismo, la libertà di coscienza… – e affrontare i temi sorti nei decenni successivi, e oggi incombenti (tra essi: un’etica condivisa tra le varie religioni; il riconoscimento reale dell’autonomia della polis; l’accettazione delle conseguenze della modernità, della democrazia e della laicità; il rapporto Chiesa romana-donna). Un Concilio per incarnare nell’istituzione la Chiesa povera e per i poveri che Francesco sogna. È eresia, sperarlo?

un piccolo libro edito dall’EMI (nelle librerie dal 3 ottobre) racconta della rete clandestina con cui il giovane Bergoglio salvò decine di ‘sovversivi’ dalla ferocia dei dittatori argentini : la ricostruzione di S. Magister

Il gesuita che umiliò i generali

di Sandro Magister

La storia finora mai raccontata della rete clandestina con cui il giovane Bergoglio salvò decine di “sovversivi” dalla ferocia dei dittatori argentini

Nella sua intervista a “La Civiltà Cattolica” che ha fatto il giro del mondo, papa Francesco descrive la Chiesa come “un ospedale da campo dopo una battaglia”, dove la primissima cosa da fare è “curare i feriti”.

Ma che cosa cambia quando la battaglia è in pieno corso?

Nella sua Argentina, tra il 1976 e il 1983, Jorge Mario Bergoglio ha traversato gli anni di piombo della dittatura militare. Sequestri, torture, massacri, 30 mila scomparsi, 500 madri uccise dopo aver partorito in prigione i figli a loro sottratti.

Ciò che fece in quegli anni l’allora giovane provinciale dei gesuiti argentini è rimasto per lungo tempo un mistero. Così fitto da far trapelare il sospetto che avesse assistito inerte all’orrore, o peggio, avesse esposto a maggior pericolo alcuni suoi confratelli, i più impegnati tra i resistenti.

La scorsa primavera, subito dopo la sua elezione a papa, queste accuse furono rilanciate.

Furono anche immediatamente contraddette da voci autorevoli, pur molto critiche del ruolo complessivo della Chiesa argentina in quegli anni: le madri di Plaza de Mayo, il Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel, Amnesty International. La stessa magistratura argentina aveva esonerato Bergoglio da ogni accusa, dopo averlo sottoposto a interrogatorio in un processo tra il 2010 e il 2011.

Ma se a questo punto era assodato che l’attuale papa non avesse fatto niente di condannabile, ancora restava ignoto che cosa avesse fatto eventualmente di buono in quegli anni terribili, per “curare i feriti”.

Ignoto fino a ieri. Perché a sollevare per la prima volta il velo su questa faccia nascosta del passato di papa Francesco giunge ora un libro edito dall’EMI, piccolo di mole ma esplosivo nei contenuti. Sarà nelle librerie italiane dal 3 ottobre, e poi man mano in altri otto paesi del mondo dove già sono in corso le traduzioni. “La lista di Bergoglio”, si intitola. E il pensiero va subito alla “Schindler’s list” immortalata dal film di Steven Spielberg. Perché la sostanza è la stessa, come dice il seguito del titolo del libro: “I salvati da Francesco durante la dittatura. La storia mai raccontata”.

C’è nella parte finale del libro la trascrizione integrale dell’interrogatorio cui l’allora arcivescovo di Buenos Aires fu sottoposto l’8 novembre del 2010.

Di fronte ai tre giudici, Bergoglio è incalzato per tre ore e cinquanta minuti dalle domande insidiose soprattutto dell’avvocato Luis Zamora, difensore delle vittime. Un passaggio chiave dell’interrogatorio è quando a Bergoglio chiedono di giustificare i suoi incontri con i generali Jorge Videla ed Emilio Massera, nel 1977.

Due sacerdoti a lui molto vicini, i padri Franz Yalics e Orlando Yorio, erano stati sequestrati e rinchiusi in un luogo segreto. Il primo era stato per due anni suo direttore spirituale e il secondo suo professore di teologia, poi si erano impegnati a fondo con i poveri delle “villas miserias” di Buenos Aires è questo li aveva resi bersaglio della repressione. Quando furono catturati, l’allora provinciale dei gesuiti si attivò per sapere dove fossero detenuti. Lo seppe, erano nella famigerata Escuela Superior de Medicina degli ufficiali della marina, dalla quale pochi uscivano vivi.

Per chiedere la loro liberazione, Bergoglio volle incontrare anzitutto il generale Videla, all’epoca il numero uno della giunta. E ci riuscì due volte, la seconda convincendo a darsi per malato il sacerdote che diceva messa nella casa del generale e sostituendosi a lui. Dal colloquio col generale, ebbe la conferma definitiva che i due gesuiti erano nelle prigioni della marina.

Non restava quindi che puntare all’ammiraglio Massera, personaggio irascibile e vendicativo. Gli incontri furono anche qui due. Il secondo fu brevissimo. “Io gli dissi: Guardi, Massera, io li voglio indietro vivi. Mi alzai e me ne andai”, ha riferito Bergoglio nell’interrogatorio del 2010.

La notte successiva i padri Yalics e Yorio furono narcotizzati, caricati su un elicottero e scaricati nel mezzo di una palude.

Ma ai due sacerdoti, in sei mesi di prigionia e di torture, era stato fatto credere che erano vittime di una delazione del loro padre provinciale. E in una scheda dei servizi segreti qualcuno scrisse: “Nonostante la buona volontà di padre Bergoglio, la Compagnia di Gesù argentina non ha fatto pulizia al suo interno”, insinuando una sua complicità con la repressione.

“Una canagliata”, tagliò corto a proposito di questa insinuazione il procuratore del processo del 1985 che condannò all’ergastolo sia Videla che Massera.

Quanto ai padri Yalics e Yorio, riconobbero poi entrambi la falsità delle accuse contro il loro superiore, con il quale si rappacificarono pubblicamente. * Ai generali l’allora provinciale dei gesuiti era riuscito a dare di sé l’idea che se ne stesse rintanato nel suo Colegio Máximo di San Miguel, in attesa della bonaccia. Ma quello che il libro rivela per la prima volta è enormemente di più.

Nello Scavo, l’autore dell’inchiesta, cronista giudiziario di “Avvenire”, ha scoperto, rintracciando numerosi scampati e accostando come in puzzle le loro testimonianze, che Bergoglio tesseva silenziosamente una rete clandestina che arrivò a salvare molte decine se non centinaia di persone in pericolo di vita.

Mentre il generale Videla ordiva i suoi piani sanguinosi dai saloni della Casa Rosada, a pochi passi, lungo il vicolo che si addentra nel quartiere di Monserrat, c’era la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, con annessa una residenza dei gesuiti e una scuola. E lì il provinciale dei gesuiti dava appuntamento ai ricercati, per le ultime istruzioni prima di imbarcarli clandestinamente sui battelli che trasportavano frutta e mercanzie da Buenos Aires a Montevideo, in Uruguay, a un’ora di navigazione. Mai i militari avrebbero potuto immaginare che quel sacerdote li avrebbe sfidati così da vicino.

La riuscita di ogni operazione era legata alla segretezza che intercorreva anche tra chi la compiva o ne beneficiava. Le persone che entravano nella rete di protezione organizzata da Bergoglio non sapevano di altri che erano nelle loro stesse condizioni.

Nel collegio di San Miguel arrivavano e partivano, per motivi apparentemente di studio o di ritiro spirituale o di discernimento della vocazione, uomini e donne che in realtà erano ricercati come “sovversivi”. Per metterli al sicuro la meta era spesso il Brasile, dove a sua volta c’era una rete analoga di protezione organizzata dai gesuiti del posto.

Ma era Bergoglio il solo che teneva le fila di tutto. L’anziano gesuita Juan Manuel Scannone, che è oggi il teologo più importante dell’Argentina e più stimato dall’attuale papa, era anche lui all’epoca a San Miguel. Ma non si avvide di nulla. Solo dopo molti anni lui e altri cominciarono a confidarsi e a capire: “Se uno di noi avesse saputo e fosse stato sequestrato e sottoposto a tortura, l’intera rete di protezione sarebbe saltata. Padre Bergoglio era consapevole di questo rischio e per questo tenne tutto segreto. Un segreto che ha mantenuto anche in seguito, perché non ha mai voluto farsi vanto di quella sua eccezionale missione”.

La “lista” di Bergoglio è un insieme di storie personali diversissime, di appassionante lettura, il cui tratto comune è d’essere state salvate da lui.

C’è Alicia Oliveira, la prima donna a diventare giudice penale in Argentina e anche la prima ad essere licenziata dopo il golpe militare, non cattolica e neppure battezzata, entrata in clandestinità, che Bergoglio portava in macchina, nel bagagliaio, dentro il collegio di San Miguel, per farle incontrare i suoi tre bambini.

Ci sono i tre seminaristi del vescovo di La Rioja Enrique Angelelli, ucciso nel 1976 dai militari con un incidente stradale simulato, dopo che aveva scoperto i veri responsabili di numerosi assassini.

C’è Alfredo Somoza, il letterato salvato a sua insaputa.

Ci sono Sergio e Ana Gobulin, impegnati nelle baraccopoli, sposati da padre Bergoglio, lui arrestato e lei ricercata, entrambi salvati e fatti espatriare con l’aiuto dell’allora viceconsole italiano in Argentina, Enrico Calamai, un altro degli eroi della storia.

Come papa, ma prima come uomo, Francesco non cessa di stupire.

|