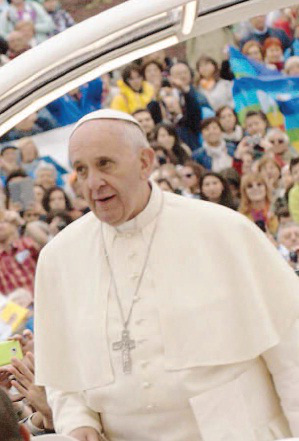

don vitaliano e il nuovo corso di papa Francesco

di Vitaliano Della Sala 1 ottobre 2013

«Non aspettatevi cambiamenti del prodotto, aspettatevi cambiamenti della pubblicità». A sei mesi dall’elezione di papa Francesco la risposta del cardinale di New York, Timothy Dolan, ad una domanda sul nuovo papa, sembra racchiudere l’essenza di questo pontificato. Non so se sono l’unico, ma di fronte a questo papa mi sento combattuto tra due sentimenti: sta solo cambiando la forma o anche la sostanza della gerarchia cattolica? Bergoglio è solo un papa che guarda ottimisticamente il bicchiere mezzo pieno, mentre finora quasi tutti i papi hanno fatto il contrario? Fa gesti straordinari o appaiono tali solo perché nessun altro papa ne ha mai fatti di tanto normali? E quello che dice è scontato e già detto da altri o è la banalità che diventa eccezionalità solo per il contesto azzeccato in cui lo si pronuncia?

Insomma, papa Francesco rappresenta quella Chiesa-altra che in molti abbiamo sognato e ci siamo sforzati di costruire o è la solita musica suonata diversamente? Certo è che c’è credibilità e coerenza nelle sue parole chiare, semplici, incisive, che si accompagnano ai gesti “nuovi”. E c’è da sperare che non sia soltanto una squallida – e riuscita – operazione di marketing a favore di una gerarchia della quale, fino a sei mesi fa, si parlava quasi esclusivamente in relazione agli scandali sessuali e finanziari.«Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio omosessuale e metodi contraccettivi», dice, tra l’altro papa Bergoglio nell’intervista a Civiltà Cattolica. Parole chiare e gesti concreti: questo papa sembra aver spiazzato e sorpassato anche quella parte di Chiesa “progressista” e di base. Ma la storia della Chiesa ci insegna che per una volta che si sceglie un papa buono “che puzza di pecora” e di Spirito Santo, ne possono poi venir fuori altri che invece “puzzano” di interessi personali o di cordata, di troppa teologia e di poca pastoralità, di più o meno autoritarismo, di più o meno democraticità. E il volto della Chiesa, la percezione che fedeli e non fedeli laici hanno di essa, non può cambiare dopo ogni Conclave come se la Chiesa fosse l’espressione di questa o quella cordata e non la sposa di Cristo.

Lo confesso, sono anche arrabbiato perché troppa parte di Chiesa “progressista” sembra subire e acriticamente applaudire le parole e i gesti del papa, senza ricordarsi quanto sia preoccupante, se non pericoloso, quando gli annunci di cambiamento vengono dal vertice: il Francesco poverello d’Assisi che restaura la Chiesa cadente, può veramente coincidere con un papa, solo perché si chiama anch’egli Francesco, o non si rischia di creare un inevitabile corto circuito? Qualche fedele meno plaudente e più attento, mi ha ricordato che «tante cose di quelle che oggi dice e fa il papa, le hai dette e fatte anche tu anni fa». È vero, ovviamente con le dovute proporzioni, e sono stato solo l’ultimo tra tanti che, per parole e gesti che oggi sembrerebbero scontati, è stato pesantemente punito e ancora vive gli strascichi di assurdi e ingiusti provvedimenti canonici. Come me e molto peggio di me, altri hanno subìto la moderna inquisizione, e non nel Medioevo, ma solo pochi anni fa, sotto il pontificato mediatico e reazionario di Woityla/Ratzinger, mentre Bergoglio era già cardinale, senza che abbia speso una parola di giustizia. Forse che nella Chiesa bisogna aspirare o brigare per diventare papa prima di poter parlare liberamente?

Invece oggi papa Bergoglio dice: «Ci vuole audacia e coraggio. Trovare strade nuove per chi se ne è andato», e spero che intenda anche dire: per chi è stato cacciato, e per chi è rimasto, punito, calpestato, ridotto al silenzio, umiliato, senza un briciolo di quella tenerezza di Dio, che i vertici della Chiesa avrebbero dovuto incarnare. Se il clima sembra realmente cambiato, chi restituirà il tempo perso a doversi difendere, l’insegnamento tolto ingiustamente a bravi docenti, la serenità a comunità punite e sconvolte, la salute compromessa? Chi dirà al mio vecchio ed ex vescovo che aveva torto lui, e alla mia ex comunità parrocchiale che avevamo ragione noi? Alle sue parole chiare, ai suoi gesti coerenti, papa Francesco dovrebbe far corrispondere scelte e fatti concreti. Si potrebbe iniziare dal dire apertamente se ha ragione o torto, chi ipocritamente e per intraprendere una carriera senza meriti, si è accodato al pensiero dominante di una gerarchia tesa solo ad accontentare un papa polacco e un inquisitore tedesco, divenuto a sua volta pontefice, che hanno portato avanti un’idea di Chiesa autoritaria, immischiata nella peggiore politica, invischiata nei peggiori scandali, senza un briciolo di misericordia, che ha sguazzato nella contraddizione per cui si pretende il rispetto dei diritti umani all’esterno della Chiesa, mentre li si nega al proprio interno. Sì, è indispensabile iniziare con un chiarimento, senza meschine vendette o ritorsioni, ma per «fare la verità nella carità».Sono certo che è comunque saggio e lungimirante vivere questo momento come una grande opportunità storica per la Chiesa. E per non ridurre le parole e i gesti di papa Francesco a qualcosa di stravagante; e per non arrivare ancora una volta tardi all’appuntamento con la Storia, non bastano più le parole e i gesti di “Pietro”, occorre che si coinvolga tutta la Chiesa in questo cammino. Forse è veramente giunto il tempo di un nuovo Concilio, da celebrare in una delle tante periferie del mondo, con vescovi e cardinali invitati come periti, esperti o osservatori. E con protagonisti questa volta donne e uomini fedeli laici.

*Amministratore parrocchiale a Mercogliano (Av)

Fonte: Adista n. 34/13