la nascita di Israele è una storia coloniale

la nascita di Israele è una storia coloniale accettarlo è doloroso ma serve alla pace

di Anna Foa

in “La Stampa” del 20 marzo 2025

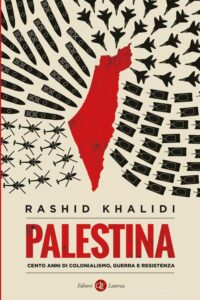

Il libro dello studioso di origine palestinese Rashid Khalidi, Palestina. Cento anni di colonialismo, guerra e resistenza, ci racconta la storia di questo secolare conflitto visto dalla parte dei palestinesi.

Khalidi, la cui famiglia apparteneva agli strati più elevati dell’élite palestinese, è nato nel 1948 a New York City, dove suo padre era un alto funzionario dell’Onu. Un suo pro-prozio era stato un importante funzionario sotto il governo ottomano, a lungo sindaco di Gerusalemme. Studioso di rilievo, docente all’università di Chicago e alla Columbia, Rashid Khalidi è stato anche attivamente

coinvolto nelle vicende politiche: era a Beirut durante la guerra del Libano del 1982, e ha partecipato attivamente alle trattative tra palestinesi e israeliani a Madrid e a Washington.

In questo libro, Khalidi fa ampio uso tanto dei documenti pubblici che delle memorie famigliari

oltre che della sua stessa esperienza politica. Ne risulta una scrittura affascinante in cui l’uso

rigoroso delle fonti documentarie si mescola con quello delle memorie famigliari e personali.

Il filo rosso che percorre il libro, che caratterizza la storia secolare del conflitto, è il “colonialismo”.

Tutta la storia del conflitto, dalla nascita del sionismo ad oggi, è infatti analizzata nell’ottica

coloniale. Come già per Edward Said, il grande studioso autore di “Orientalismo”, quella della

nascita di Israele è per Khalidi una storia coloniale, sia pure di un colonialismo diverso da quello

che ha caratterizzato le potenze europee nei secoli XIX e XX. Quello “di insediamento”,

caratterizzato dall’insediamento di coloni e dall’espulsione più o meno ampia dei precedenti abitanti.

L’analisi in chiave coloniale dell’intera storia di Israele è così il filo rosso del libro. Altri studiosi,

dando maggior rilievo agli elementi di rinascita nazionale presenti inizialmente nel sionismo, fanno

invece risalire la caratterizzazione coloniale ad anni più recenti, il 1948 con la Naqba (la cacciata

dei palestinesi con la guerra) o il 1967 con l’inizio dell’occupazione. Comunque lo si voglia

interpretare, questo del colonialismo resta un tema su cui nessuno studioso serio può fare a meno di

soffermarsi e su cui il libro di Khalidi apre una discussione importante e, credo, necessaria. Questa

coloniale non è, vorrei sottolinearlo, un’interpretazione adottata solo dalla storiografia palestinese,

ma da molti studiosi israeliani e americani, la maggior parte dei quali ebrei. Inoltre, lungi dal trarre

dall’etichetta coloniale la conseguenza della necessità di distruggere lo Stato di Israele, Khalidi

immagina scenari per il futuro che non sono molto diversi da quelli di una buona parte degli

studiosi post-sionisti israeliani, sostenitori di un’Israele che non sia più lo Stato degli ebrei, ma uno

Stato democratico in cui tutti, ebrei e non ebrei, godano degli stessi diritti.

Decisa è anche, nel libro, la valutazione negativa della cosiddetta stagione di Oslo, le trattative fra

israeliani e palestinesi che dalla conferenza di Madrid a quella del 2000 di New York hanno portato

al fallimento della nascita di uno Stato, ai cui negoziati pure Khalidi aveva partecipato.

Particolarmente netto il giudizio negativo sugli accordi di Oslo e sull’incapacità di negoziare dei

vecchi dirigenti dell’OLP, troppo a lungo lontani dalla situazione reale della Palestina.

Infatti Khalidi non si limita a condannare in maniera netta la politica israeliana, che vede in tutta la

sua storia politica, sia con i governi laburisti che con quelli del Likud, come volta a creare uno Stato

fondato sull’oppressione dei palestinesi, e nella cui volontà di pacificazione non crede. La sua

critica, in molti casi durissima, è anche rivolta alle organizzazioni palestinesi, tanto l’OLP che

Hamas, che vede oscillare fra l’incapacità di darsi dei progetti politici e la scelta del terrorismo e

della violenza. Questa scelta, scrive, «oltre a sollevare gravi questioni legali e morali e a privare i

palestinesi di un’immagine mediatica positiva, a livello tattico si è dimostrata enormemente

controproducente».

In quest’ottica, nessuna indulgenza per il 7 ottobre nella postfazione al libro, scritta nella primavera

del 2024 (mentre il testo si fermava al 2019). La lettura del secolo di guerra, una guerra sempre per

lui asimmetrica, in cui i palestinesi sono sempre visti come i più deboli tra i due contendenti, non lo

spinge a giustificare il terribile attacco terroristico del 7 ottobre, ma piuttosto a riflettere sulle

possibilità che si aprono anche dopo questa data. Il trauma collettivo seguito in Israele al 7 ottobre

ha portato ad esacerbare le attitudini verso i palestinesi della società israeliana, spingendone molta

parte a sostenere il governo di estrema destra, afferma. Una nuova fase è iniziata, particolarmente

letale e distruttiva, in cui tuttavia si riconoscono ancora le tracce della storia precedente. La pace

che Khalidi auspica, anche se la vede sempre più allontanarsi nel tempo, è «una pace fondata

sull’ammissione delle dolorose realtà storiche e sullo smantellamento delle strutture di oppressione,

basata sulla giustizia, sulla parità di diritti e sul riconoscimento reciproco». Uno scenario su cui

anche gli israeliani che si oppongono a questa guerra e a questo governo non possono che

concordare.

il messaggio di L. Segre ai giovani del forum internazionale giovanile

miei cari ragazzi state attenti, l’odio è sempre in agguato

di Liliana Segre

il messaggio della senatrice Liliana Segre che apre il Change the World Model

United Nations di New York, il più grande forum internazionale giovanile, a cui partecipano 4.000 studenti provenienti da oltre 140 Paesi.

Care ragazze e cari ragazzi, sono molto felice di rivolgermi a voi che siete la migliore garanzia per

il futuro. Il tempo è una strana variabile, comincia oggi come l’attimo fuggente. Velocissimo. Ecco

perché vorrei chiedervi di fermarvi un attimo per ascoltare, in silenzio, i vostri pensieri.

Voi che siete i cittadini del mondo dominato dai social, una dimensione sempre più interconnessa,

uno spazio in cui vengono condivisi – sarebbe meglio dire esibiti – opinioni, punti di vista, stati

d’animo, umori, che sembrano sentimenti e invece nella stragrande maggioranza dei casi sono

pulsioni.

La pulsione più inquietante e la più radicata nell’animo umano, ha a che fare con l’odio. E io ne sono

la testimone vivente, avevo più o meno la vostra età quando ho conosciuto l’odio che si fa sistema,

teoria e pratica, dell’uomo contro l’uomo.

Uscita per buona sorte dal campo di sterminio di Auschwitz, porto con me quella storia sulla pelle:

l’odio inciso. Ecco perché è importante ricordare anche a voi giovani sentinelle della Memoria che

la memoria è la funzione del mondo. A voi che avete scelto questo percorso, affinché siate pronti ad

indagare le ragioni dell’altro prima di volere affermare le vostre.

La buona pratica dell’ascolto che si mescola al dialogo nella diversità resta il miglior strumento di

comprensione e di crescita. È l’elogio dell’imperfezione tanto caro alla Nostra indimenticata Rita

Levi Montalcini.

In un’epoca in cui il mondo sembra spesso diviso da parole di odio è fondamentale che ci fermiamo

a riflettere su cosa vogliamo realmente costruire. L’odio non crea mai nulla di buono: è una forza

distruttiva che lascia solo macerie, divisioni e sofferenza. Proprio in questo momento di difficoltà

voi, le nuove generazioni, avete un’opportunità unica e un’importante responsabilità: quella di

rispondere a tutto questo con un linguaggio diverso, con una forza positiva che può cambiare

davvero le cose.

Ribellatevi all’aggressività e alla violenza che passa attraverso le parole e atterra direttamente dentro

le nostre vite.

Le parole che scegliamo di pronunciare, le azioni che decidiamo di intraprendere possono

trasformare la realtà. Non ci sono muri da alzare, ma ponti da costruire. La nostra forza sta nella

capacità di guardare al futuro con speranza e determinazione, di lavorare per la pace, per la

solidarietà, per un mondo fatto di comprensione di ciò che è diverso da noi. L’aggressività, la

violenza, l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo, l’odio per chi è diverso dilagano anche nel

discorso pubblico. Neanche le grandi istituzioni ne sono immuni, così che addirittura gli organismi

sovranazionali come l’ONU sembrano incapaci di rispondere alle sfide del nostro tempo.

Eppure io, bisnonna, quando vi guardo, quando vi parlo, vedo e sento la speranza del cambiamento.

Voi siete avamposti di pace, nel cuore custodite i semi del bene, del buono. Ciascuno, però, deve

farli germogliare in gesti concreti e prese di posizioni precise: contro l’indifferenza e l’intolleranza,

che sono l’altra faccia dell’odio.

Dovete essere voi i veri protagonisti di questo cambiamento necessario. Non siate spettatori passivi

del nostro tempo, perché Voi siete chiamati a scrivere il nostro futuro. Siate ambasciatori d’amore

contro l’odio e guardate al presente con il giusto stupore, perché alla fine di ogni notte sorgerà il

sole e avrà il vostro sorriso.

Abbiate sempre in mente le parole di Martin Luther King: “Occorre piantare il melo anche sotto le

bombe”.

Coraggio ragazze e ragazzi, buon lavoro.

il commento al vangelo della domenica

perché il boom delle destre nazionaliste

non solo Trump o Israele:

la ‘finestra di Overton’ spiega anche il boom delle destre nazionaliste

politica, economia e cultura del Grande Mediterraneo

di Claudia De Martino

Il politologo statunitense Joseph P. Overton (1960-2003) ha coniato un modello, la “finestra di Overton”, che è diventato celebre negli anni ’90 per spiegare come fosse possibile rendere progressivamente accettabili idee che la società in una data epoca rigettava in blocco.

Interessato a spiegare al grande pubblico il ruolo svolto dai think-tanks nel forgiare nuove idee e concezioni del mondo, si soffermò sull’efficacia della persuasione politica, che riesce gradualmente a spostare interi segmenti di opinione pubblica da posizioni di fermo rigetto di determinati principi a atteggiamenti di cauta apertura fino all’accettazione totale di un nuovo modello e all’identificazione di quest’ultimo come paradigma interpretativo del mondo. Overton spiegò quindi che ogni società è in continua trasformazione e che non ha senso ritenere che idee percepite come maggioritarie nel passato (si pensi, ad esempio, alle concezioni collettivistiche o religiose in Europa), poiché hanno rappresentato dei valori etici e una bussola per intere generazioni, debbano continuare a guidare gli individui di un’epoca successiva.

Perché una nuova idea possa emergere occorre che si producano delle condizioni ad essa favorevoli, ovvero che le sia permesso quell’impercettibile passaggio dallo stadio di “impensabile” ad una prima forma di tolleranza e di circolazione nella società, che precede il suo radicamento nelle masse. Overton illustra un percorso contraddistinto da 8 tappe: l’avvio si snoda a partire dalla “impensabilità” iniziale, che viene sfidata da un pensatore/un politico solitario che la sdogana, per poi avanzare grazie alla sua “radicalità”, livello in cui un’idea disturba e viene percepita dai più come estrema ma comincia comunque a circolare, per lasciare il passo gradualmente alla sua “accettabilità”, momento in cui l’idea circola ampiamente e viene considerata come una tra tante sul mercato delle idee, fino a trasformarsi in “sensatezza”, quando la maggioranza di individui iniziano ad attribuirle un alto valore esplicativo, per poi tradursi nella fase della “diffusione”, quando ormai è stata adottata dalle masse, e infine giungere allo stadio supremo della “legalizzazione” quando viene incorporata a livello istituzionale dai governi e dagli stati e diventa il nuovo paradigma esplicativo di una determinata epoca storica.

Trump taglia la ricerca: l’Ue pensa a un passaporto speciale per i cervelli. L’interesse “inusuale” dei ricercatori Usa per la Germania

Del resto, la storia abbonda di esempi in cui il binomio impensabilità/radicalità di certe idee (si pensi all’Olocausto, solo per citare l’esempio più eloquente) fu inizialmente offuscato dall’assunzione di una strategia graduale, che applicando la discriminazione degli ebrei e delle altre categorie considerate impure a poco a poco, partendo dall’esposizione di simboli distintivi come la “stella di David”, e intensificando di anno in anno le persecuzioni, fece passivamente accettare ai cittadini europei l’utilità di un genocidio con camere a gas e di una guerra mondiale senza proteste, scioperi di massa o insurrezioni popolari.

Scorrendo l’attualità ci si accorge di quanto questo processo di “apertura di finestre di idee” stia esclusivamente favorendo l’avanzare ineluttabile delle destre, contro cui le sinistre mondiali non riescono a produrre alcuna forma alternativa di pensiero. Solo considerando il Medio Oriente, l’immagine della Riviera di Gaza proposta da Trump gioca esattamente su questo terreno: essa ha già superato numerosi stadi impercettibili di cui l’opinione pubblica si è accorta solo parzialmente – la legittimazione delle conquiste territoriali del ’67 (Gerusalemme, le alture del Golan, l’area C della Cisgiordania) a dispetto delle risoluzioni Onu e contro il diritto internazionale nel suo primo mandato presidenziale, il “piano di pace del secolo” che di pace aveva solo il titolo – per preparare il terreno alle proposte avanzate nel secondo mandato trumpiano, quelle di una pulizia etnica nella Striscia.

Se Trump è ancora percepito come un personaggio “radicale” in Europa, è perché tra Europa e Usa si è instaurata una sorta di dissonanza cognitiva, per cui quello che è diventato accettabile oltreoceano – e non solo ammissibile, ma, secondo lo schema di Overton, ormai legalizzato dall’assunzione di una carica presidenziale – ancora fortunatamente non lo è nel Vecchio continente, in cui forse questo passaggio è più lento a compiersi.

Tuttavia, non bisogna solo focalizzarsi su Israele e Trump, perché il mondo corrente abbonda di esempi: la Russia di Putin, ad esempio, attraverso i fondi elargiti a partiti “fratelli” ormai indifferentemente collocati all’estrema destra e all’estrema sinistra, è riuscita gradualmente a far passare il messaggio che lo shock dell’aggressione territoriale unilaterale all’Ucraina del febbraio 2022 può trasformarsi, a dispetto dei fatti e di 190mila morti tra le due parti, in una giustificata e nobile guerra di difesa per la dignità del popolo russo, ipoteticamente umiliato dalla Nato a guida Biden e quindi dall’intero Occidente, all’interno di una concezione del mondo strutturalmente diviso in sfere di influenza intangibili ma perpetue, le cui linee di demarcazione vanno accettate come placche tettoniche e non come il prodotto di scelte e orientamenti politici costantemente in movimento.

Ucraina e Medio Oriente, i cittadini americani delusi dagli sforzi di Trump per la pace: crolla il tasso di approvazione per il suo lavoro

Infine, senza nemmeno considerare il paradigma della politica di potenza che si sta di nuovo imponendo nelle relazioni internazionali, sarebbe sufficiente citare i paradossi della sponsorizzazione delle ultime due edizioni delle conferenze sul clima da parte dei Paesi maggiori produttori di petrolio, come l’Azerbaijan e gli Emirati Arabi Uniti; la scelta dell’Arabia Saudita nel marzo 2024 per guidare una commissione Onu sulla parità di genere; il ritorno del reato di blasfemia in Europa sotto la copertura di incitazione all’odio razziale; la riproposizione del prototipo della casalinga stile anni ’50 in Europa e America (tradwives) come modello femminista; l’ossessione per la retorica della chiusura dei confini e la sovranità nazionale che non riduce minimamente i flussi migratori (si veda l’effetto Brexit e i centri per migranti in Albania); la guida di un partito neonazista e xenofobo come AfD in Germania da parte di una dirigente lesbica, residente in Svizzera e sposata con un’immigrata; la singolare incongruenza tra maggiore sostegno ai partiti xenofobi in Europa nelle aree a minore immigrazione e molti altri esempi che potrebbero essere addotti su come questo XXI secolo, seguendo lo schema di Overton ma forse anche la sovrabbondanza di fake news propagandate da media irresponsabili o conniventi, ci stia inducendo a considerare normale il regresso sociale e culturale a cui stiamo spianando la strada.

il commento al vangelo della domenica

il commento al vangelo della domenica

per una vera cultura della pace

Elaborare una cultura della pace cristianamente ispirata richiede prima una migliore comprensione di cosa sia la pace…

Quello della pace è un tema importante e attuale. Basta accedere a qualsiasi piattaforma social o sintonizzarsi su di un’emittente televisiva per intendere che viviamo in un tempo abitato dalla logica di guerra alla quale bisogna rispondere con la cultura della pace. Quest’ultima non riguarda soltanto l’opera dei grandi politici o dei leader delle multinazionali, bensì di ciascuno di noi. Così la pace non è un tema impersonale ma storico e concreto per il quale necessita il contributo di tutti.

Le decine di conflitti attivi nel mondo, oltre a quello russo-ucraino e israelo-palestinese, manifestano l’impotenza della comunità internazionale e l’avvento di una logica da guerra fredda del terzo millennio. Inoltre l’aumento della produzione di armi leggere e pesanti, e della loro distribuzione finalizzata all’utilizzo, sembra affossare ogni tentativo di promozione della fraternità fra i popoli a favore di quella che a più riprese da papa Francesco è stata definita come la terza guerra mondiale a pezzi.

Tuttavia è proprio in questo frangente storico che siamo chiamati a sostenere la cultura della pace attraverso una pedagogia che appare centrale tanto nella costituzione italiana quanto nel messaggio cristiano. Nel nostro dettato costituzionale, infatti, il rispetto della dignità umana e il rifiuto della guerra appaiono come punti fermi sui quali edificare la nostra comunità nazionale e le relazioni internazionali. Nell’insegnamento della Chiesa poi, come anche nella testimonianza dei santi di ogni epoca, si evidenzia il radicale rifiuto della logica della guerra e l’impegno per la diffusione di una cultura della pace.

Per provare a delineare sommariamente alcune caratteristiche dell’apporto cristiano alla cultura della pace dobbiamo intanto rispondere a questa domanda: da cosa è costituita una cultura della pace? Nel 1986 il filosofo Italo Mancini sosteneva che la pace consiste nel «mettere in primo piano la coesistenza dei volti, fare dei volti l’assoluto dei nostri atteggiamenti». Per definire ulteriormente il profilo di una cultura di pace possiamo rifarci alla Pacem in terris di Giovanni XXIII secondo la quale il contributo evangelico si fonda sulla validità sociale e politica di valori come verità e giustizia, amore e libertà i quali si declinano in un’opera concreta destinata alla diffusione dell’istruzione per tutti, al riconoscimento della proprietà privata nel grande orizzonte della destinazione universale dei beni, alla tutela della dignità umana strettamente congiunta alla salvaguardia del creato.

Va poi registrata la ricchezza di significato del termine pace. La parola pace, ad esempio, rimanda ad un’azione diplomatica fra due parti in lotta fra loro ma anche al mantenimento dell’ordine sociale o ancora al rispetto dei diritti umani e alla tutela dell’ambiente. Nondimeno il termine ebraico per indicare la pace nel testo biblico, shalòm, possiede un significato connesso all’interezza, alla pienezza di vita, alla fecondità. Si tratta di una sorta di condizione umana che è parimenti un processo individuale e collettivo ovvero non vi è pace senza giustizia. Inoltre dalla fonte biblica affiora il legame tra la pace e il perdono inteso come elemento sociale teso più che alla dimenticanza del dolore e delle vittime, al ricominciamento, alla trasformazione, alla conversione. In questi termini, l’apporto cristiano ad una cultura di pace delinea che questa non è soltanto un traguardo escatologico donato dal Signore bensì un obiettivo della storia umana poiché nella visione biblica la storia della salvezza e quella dell’umanità sono strettamente congiunte.

Allora per il cristiano la pace non inizia con la fine della guerra ma quando le tensioni e l’odio lasciano il posto alla ricerca della giustizia. Cioè la pace costituisce una radicale alternativa al conflitto e pertanto spinge all’assunzione di una responsabilità volta a ispirare modelli di coesistenza sociale e politica più giusti. Secondo tale proposta, quando viene meno la giustizia e l’uguaglianza la pace è a rischio e, quindi, il nostro quotidiano impegno va indirizzato alla lotta alle diseguaglianze e a tutti quei sistemi che deturpano la dignità umana.

Da quanto emerge si può affermare che l’apporto cristiano alla cultura della pace si muova verso il raggiungimento di due finalità: dire basta ad ogni forma di conflitto e generare spazi di stabilità, di giustizia, di sviluppo e di reintegrazione sociale nei quali si radichi una fraternità in grado di porre a centro l’uomo.

si può immaginare un mondo senza guerre?

le guerre non sono una tappa necessaria della storia

di Enrico Peyretti

in “La Voce e il Tempo ” del 2 marzo 2025

Caro Direttore,

nel numero de La Voce e il Tempo del 16 febbraio scorso (pagina 31) una lettera del signor Guido Celoni afferma che «non si può e non si deve immaginare un mondo senza guerre, perché questa può essere una delle più grandi illusioni del maligno. Le guerre accompagneranno sempre la storia dell’umanità».

Mi permetto di pensare, invece, che dobbiamo sperare e operare fino alla liberazione dalla guerra, anche dalla difesa militare, che imita e riproduce l’offesa bellica. Nell’era attuale, più che mai ogni guerra è una pazzia (Giovanni XXIII: «Bellum alienum a ratione»), e non difende veramente nessun valore (papa Francesco: «La guerra è sempre una sconfitta»).

È proprio «il maligno» che ci illude giustificando la guerra come difesa. La difesa dell’umanità e

della giustizia verrà per le vie della nonviolenza attiva e coraggiosa, disobbediente ai poteri armati,

che anche storicamente si dimostra più efficace delle armi: dal 1900 al 2019 le lotte non violente

hanno avuto successo nella difesa dei diritti umani nel 50% dei casi e le lotte violente solo nel 26%

(vedi pag. 42 di Erica Chenoweth, Università di Harvard, «Come risolvere i conflitti senza armi e

senza odio con la resistenza civile» (ed. Sonda).

La violenza fa male a tutti, produce violenza, e non ottiene giustizia. Uccidere non difende, e

peggiora la società. La storia è un cammino travagliato, il male c’è, ma il Vangelo della fraternità

non è rinviato nell’aldilà: è un seme che può crescere nel tempo. L’umanità ha compiuto altri veri

progressi morali e può ancora compierne, con fatica e impegno, con errori e riprese. Il fatalismo

sulla guerra favorisce i violenti, rafforza le strutture e le economie di guerra. Speriamo e lavoriamo.

Enrico Peyrett