questo tempo di pandemia è tempo di speranza e rinascita

Consiglio permanente della Cei

Dire “con affetto” una “parola di speranza e di consolazione in questo tempo che rattrista i cuori”. È l’intento dichiarato – fin dalle prime righe – del Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia, diffuso oggi, martedì 24 novembre, dal Consiglio Permanente della Cei.

È un testo rivolto alle comunità ecclesiali proprio per sostenere un cammino di Chiesa in un periodo che può sembrare sospeso, ma che può divenire di rinascita. Scrivono infatti i vescovi che “la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo saldi nella fede, fissando lo sguardo su Cristo per non lasciarci influenzare o, persino, deprimere dagli eventi”. Il testo, invitando anche i laici a un impegno a 360 gradi, sottolinea che questo, oltre che un tempo di “tribolazione” è anche un “tempo di preghiera” nelle sue diverse forme e un “tempo di speranza”. “Non possiamo ritirarci e aspettare tempi migliori, ma continuiamo a testimoniare la risurrezione”, si legge nel Messaggio, che conclude additando la prospettiva di “un tempo di possibile rinascita sociale”, anche perché la Chiesa sta impegnando le “migliori energie nella cura delle persone più fragili ed esposte”. “E’ sulla concreta carità verso chi è affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato – ricordano i vescovi – che tutti verremo giudicati, come ci ricorda il Vangelo”.

di seguito il testo completo del Messaggio

“Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione,perseveranti nella preghiera” (Rm 12,12)

Fratelli e sorelle,

vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande affetto una parola di speranza e di consolazione in questo tempo che rattrista i cuori. Viviamo una fase complessa della storia mondiale, che può anche essere letta come una rottura rispetto al passato, per avere un disegno nuovo, più umano, sul futuro. «Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia nella Solennità di Pentecoste, 31 maggio 2020).

Ai componenti della Comunità cristiana cattolica, alle sorelle e ai fratelli credenti di altre Confessioni cristiane e di tutte le religioni, alle donne e agli uomini tutti di buona volontà, con Paolo ripetiamo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12).

Inviamo questo messaggio mentre ci troviamo nel pieno della nuova ondata planetaria di contagi da Covid-19, dopo quella della scorsa primavera. L’Italia, insieme a molti altri Paesi, sta affrontando grandi limitazioni nella vita ordinaria della popolazione e sperimentando effetti preoccupanti a livello personale, sociale, economico e finanziario. Le Chiese in Italia stanno dando il loro contributo per il bene dei territori, collaborando con tutte le Istituzioni, nella convinzione che l’emergenza richieda senso di responsabilità e di unità: confortati dal magistero di Papa Francesco, siamo certi che per il bene comune occorra continuare in questa linea di dialogo costante e serio.

1. Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione. Dietro i numeri apparentemente anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi sono persone, con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore umano che non può venire meno. La situazione che si protrae da mesi crea smarrimento, ansia, dubbi e, in alcuni casi, disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza e sostegno, va in particolare a chi si occupa della salute pubblica, al mondo del lavoro e a quello della scuola che attraversano una fase delicata e complessa: da qui passa buona parte delle prospettive presenti e future del Paese. «Diventa attuale la necessità impellente dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, anche quello economico, per una visione più integrale e integrante» (Laudato si’, n. 141).

Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo saldi nella fede, fissando lo sguardo su Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci influenzare o, persino, deprimere dagli eventi. Se anche non è possibile muoversi spediti, perché la corrente contraria è troppo impetuosa, impariamo a reagire con la virtù della fortezza: fondati sulla Parola (cfr. Mt 13,21), abbracciati al Signore roccia, scudo e baluardo (cfr. Sal 18,2), testimoni di una fede operosa nella carità (cfr. Gal 5,6), con il pensiero rivolto alle cose del cielo (cfr. Gal 3,2), certi della risurrezione (cfr. 1Ts 4; 1Cor 15). Dinanzi al crollo psicologico ed emotivo di coloro che erano già più fragili, durante questa pandemia, si sono create delle “inequità”, per le quali chiedere perdono a Dio e agli esseri umani. Dobbiamo, singolarmente e insieme, farcene carico perché nessuno si senta isolato!

2. Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite ma anche delle guarigioni, vorremmo che fosse soprattutto un tempo di preghiera. A volte potrà avere i connotati dello sfogo: «Fino a quando, Signore…?» (Sal 13). Altre volte d’invocazione della misericordia: «Pietà di me, Signore, sono sfinito, guariscimi, Signore, tremano le mie ossa» (Sal, 6,3). A volte prenderà la via della richiesta per noi stessi, per i nostri cari, per le persone a noi affidate, per quanti sono più esposti e vulnerabili: «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio» (Sal 16,1). Altre volte, davanti al mistero della morte che tocca tanti fratelli e tante sorelle e i loro familiari, diventerà una professione di fede: «Tu sei la risurrezione e la vita. Chi crede in te, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in te, non morirà in eterno» (Gv 11,25-26). Altre, ancora, ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, mia forza e mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione» (Ger 16,19).

Le diverse e, talvolta, sofferte condizioni di molte famiglie saranno al centro delle preghiere individuali e comunitarie: questo “tempo sospeso” rischia, infatti, di alimentare fatiche e angosce, specialmente quando si acuiscono le tensioni tra i coniugi, per i problemi relazionali con i figli, per la mancanza di lavoro, per il buio che si prospetta per il futuro. Sappiamo che il bene della società passa anzitutto attraverso la serenità delle famiglie: auspichiamo, perciò, che le autorità civili le sostengano, con grande senso di responsabilità ed efficaci misure di vicinanza, e che le comunità cristiane sappiano riconoscerle come vere Chiese domestiche, esprimendo attenzione, sostegno, rispetto e solidarietà.

Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza. Questo, però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Le ristrettezze possono divenire un’opportunità per accrescere e qualificare i momenti di preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la bellezza e la profondità dei legami di sangue trasfigurati in legami spirituali. Sarà opportuno favorire alcune forme di raccoglimento, preparando anche strumenti che aiutino a pregare in casa.

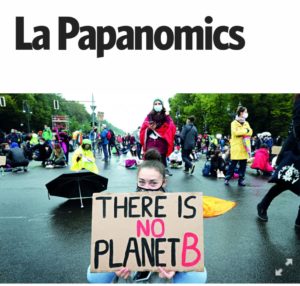

3. La crisi sanitaria mondiale evidenzia nettamente che il nostro pianeta ospita un’unica grande famiglia, come ci ricorda Papa Francesco nella recente Enciclica Fratelli tutti: «Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme» (n. 32). Occorre, quindi, rifiutare la logica del “si salvi chi può”, perché, come afferma ancora Papa Francesco, «il “si salvi chi può” si tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, e questo sarà peggio di una pandemia» (n. 36). In tale contesto i cristiani portano anzitutto il contributo della fraternità e dell’amore appresi alla scuola del Maestro di Nazareth, morto e risorto.

Tutto questo sta avvenendo nelle nostre comunità. Se i segni di morte balzano agli occhi e s’impongono attraverso i mezzi d’informazione, i segni di risurrezione sono spesso nascosti, ma reali ancor più di prima. Chi ha occhi per vedere può raccontare, infatti, d’innumerevoli gesti di dedizione e generosità, di solidarietà e amore, da parte di credenti e non credenti: essi sono, comunque, “frutto dello Spirito” (cfr. Gal 5,22). Vi riconosciamo i segni della risurrezione di Cristo, sui quali si fonda la nostra fiducia nel futuro. Al centro della nostra fede c’è la Pasqua, cioè l’esperienza che la sofferenza e la morte non sono l’ultima parola, ma sono trasfigurate dalla risurrezione di Gesù. Ecco perché riteniamo che questo sia un tempo di speranza. Non possiamo ritirarci e aspettare tempi migliori, ma continuiamo a testimoniare la risurrezione, camminando con la vita nuova che ci viene proprio dalla speranza cristiana. Un invito, questo, che rivolgiamo in modo particolare agli operatori della comunicazione: tutti insieme impegniamoci a dare ragione della speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15-16).

4. Le comunità, le diocesi, le parrocchie, gli istituti di vita consacrata, le associazioni e i movimenti, i singoli fedeli stanno dando prova di un eccezionale risveglio di creatività. Insieme a molte fatiche pastorali, sono emerse nuove forme di annuncio anche attraverso il mondo digitale, prassi adatte al tempo della crisi e non solo, azioni caritative e assistenziali più rispondenti alle povertà di ogni tipo: materiali, affettive, psicologiche, morali e spirituali. I presbiteri, i diaconi, i catechisti, i religiosi e le religiose, gli operatori pastorali e della carità stanno impegnando le migliori energie nella cura delle persone più fragili ed esposte: gli anziani e gli ammalati, spesso prime vittime della pandemia; le famiglie provate dall’isolamento forzato, da disoccupazione e indigenza; i bambini e i ragazzi disabili e svantaggiati, impossibilitati a partecipare alla vita scolastica e sociale; gli adolescenti, frastornati e confusi da un clima che può rallentare la definizione di un equilibrio psico-affettivo mentre sono ancora alla ricerca della loro identità. Ci sembra di intravedere, nonostante le immani difficoltà che ci troviamo ad affrontare, la dimostrazione che stiamo vivendo un tempo di possibile rinascita sociale.

È questo il migliore cattolicesimo italiano, radicato nella fede biblica e proiettato verso le periferie esistenziali, che certo non mancherà di chinarsi verso chi è nel bisogno, in unione con uomini e donne che vivono la solidarietà e la dedizione agli altri qualunque sia la loro appartenenza religiosa. A ogni cristiano chiediamo un rinnovato impegno a favore della società lì dove è chiamato a operare, attraverso il proprio lavoro e le proprie responsabilità, e di non trascurare piccoli ma significativi gesti di amore, perché dalla carità passa la prima e vera testimonianza del Vangelo. È sulla concreta carità verso chi è affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato che tutti infatti verremo giudicati, come ci ricorda il Vangelo (cfr. Mt 25, 31-46).

Ecco il senso dell’invito di Paolo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12). Questo è il contributo dei cattolici per la nostra società ferita ma desiderosa di rinascere. Per noi conta testimoniare che l’unico tesoro che non è destinato a perire e che va comunicato alle generazioni future è l’amore, che deriva dalla fede nel Risorto.Noi crediamo che questo amore venga dall’alto e attiri in una fraternità universale ogni donna e ogni uomo di buona volontà.

IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Roma, 22 novembre 2020

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo