Boff ricorda A. Zarri

i papaveri, la mistica e la gatta

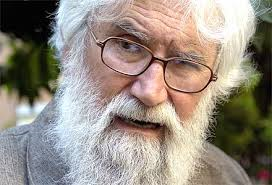

di Leonardo Boff

in “il manifesto” del 18 novembre 2020

La chiesa cattolica italiana ha rappresentato, nel corso della sua storia, una florida contraddizione.

Da una parte c’è la forte presenza del Vaticano, che rappresenta la Chiesa ufficiale con la sua massa

di fedeli tenuti sotto un vigile controllo sociale dalle dottrine e, soprattutto, dalla morale familiare e

sessuale. Dall’altra parte c’è la presenza dei cristiani, laici e laiche, non allineati, resistenti al potere

monarchico e implacabile della burocrazia della Curia romana, ma aperti al vangelo e ai valori

cristiani senza rompere con il papato pur criticandone le pratiche e l’appoggio che dà a regimi

conservatori, compresi quelli autoritari.

Così ritroviamo nel XIX secolo la figura di Antonio Rosmini, fine filosofo e critico

dell’antimodernismo dei papi. In tempi recenti incontriamo figure come Mazzolari, Raniero La

Valle, Arturo Paoli, l’eremita Maria Campello.

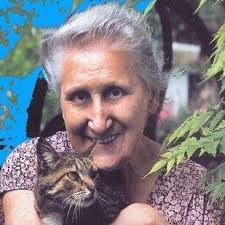

Ma, tra tutti, emerge Adriana Zarri, eremita, teologa, poeta ed esimia scrittrice. Oltre ai libri,

scriveva settimanalmente per il manifesto e ogni quindici giorni per la rivista di cultura Rocca.

Adriana Zarri era durissima riguardo il corso della Chiesa sotto i papi Wojtyla e Ratzinger, che

accusava esplicitamente di tradire i tentativi di riforma approvati dal Concilio Vaticano II (1962-

1965) e di tornare a un modello medievale dell’esercizio del potere e di presenza della Chiesa nella

società. Adriana è morta dieci anni fa, il 18 novembre, a oltre 90 anni.

Andai a trovarla diverse volte al suo eremo, vicino Strambino in nord Italia. Viveva sola in un

enorme e vetusto casale, pieno di rose e con la sua amata gatta Arcibalda. Aveva una cappella con il

Santissimo esposto, dove si raccoglieva in preghiera e profonda meditazione varie ora al giorno.

Durante le nostre conversazioni voleva sapere tutto delle comunità ecclesiastiche di base,

dell’impegno della Chiesa nella causa dei poveri, dei neri e degli indigeni.

Aveva una simpatia particolare per i teologi della liberazione, nel vedere la persecuzione cui erano

sottoposti dalle autorità del Vaticano che li trattavano, secondo lei «a bastonate», mentre usavano i

guanti di seta con i seguaci scismatici di monsignor Lefèbvre.

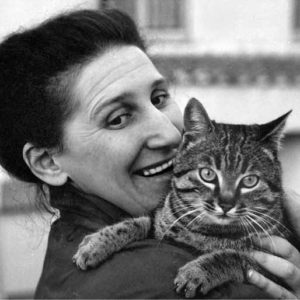

Il suo ultimo articolo, pubblicato tre giorni prima della sua morte, lo dedicò alla sua amata

Arcibalda. Con lei, come posso personalmente testimoniare, aveva una relazione affettuosa, come

può esserci tra amici intimi. Quella che la grande psicoanalista junghiana Nise da Silveira descrisse

nel suo libro Gatti come l’emozione di convivere, così confermata da Zarri: «il gatto ha la capacità

di captare il nostro stato d’animo; se mi vede piangere immediatamente viene a leccare le mie

lacrime». Raccontano che mentre Adriana moriva la gatta le era vicina. Nel vedere arrivare gli

amici per la veglia funebre si rotolava, nervosa, nella tenda della sala e, poco prima che chiudessero

il feretro, come se conoscesse il momento, entrò discretamente nella cappella.

Alcuni, sapendo dell’amore della gatta per Adriana Zarri, la presero per il collo avvicinandola al

viso della defunta. Lo guardò a lungo, sembrava piangesse. Poi si mise sotto il feretro e lì rimase in

assoluta quiete. Adriana Zarri ha lasciato scritto il suo epitaffio che vale la pena di riportare:

«Non vestitemi di nero. È triste e funereo. Né di bianco, perché è superbo e retorico. Vestitemi di fiori gialli e rossi, e con ali di uccellini. E tu, Signore, guarda le mie mani. Può esser che ci hanno messo un rosario o una croce.

Ma si sono sbagliati. In mano ho delle foglie verdi e sulla croce, la tua resurrezione. Non mettete

sulla mia tomba un freddo marmo con le solite bugie per consolare i vivi. Lasciate che sia la terra a

scrivere, a primavera, un epitaffio di erbe a dire che ho vissuto e che aspetto. Allora, Signore, tu

scriverai il tuo nome e il mio, uniti come due bocche di papaveri».