Europa genocida – parola di Leoluca Orlando

il sindaco di Palermo

“denuncerò la Ue per genocidio”

l’Europa riconosce il diritto all’asilo dei siriani, ma poi non li mette in condizione di raggiungere le nostre terre

l’Europa riconosce il diritto all’asilo dei siriani, ma poi non li mette in condizione di raggiungere le nostre terre

“I vescovi polacchi si sono messi su una strada pericolosa”. Il giudizio sul “Rosario alle frontiere” di monsignor Tadeusz Pieronek, vescovo e segretario storico della Conferenza episcopale polacca negli anni Novanta e membro della Commissione che ha scritto la Costituzione post-comunista, è assai severo. La manifestazione alla quale hanno partecipato oltre la metà delle diocesi polacca è stata sostenuta anche dal vertice della Conferenza episcopale. Monsignor Pieronek è una sorta di coscienza critica della Chiesa polacca e spiega: “Il Rosario è una preghiera bellissima, ma i vescovi non hanno previsto né hanno capito per tempo che poteva essere usato come un’ arma ideologica dalla propaganda del governo”.

Sono stati strumentalizzati?

“Oggi in Polonia tutto viene trasformato in politica dal governo e dai media che sono quasi tutti praticamente controllati dal governo, il quale è contrario all’ accoglienza dei profughi e degli immigrati. Non accorgersi di questo da parte della Chiesa è stata per lo meno una ingenuità molto grave”.

Quante diocesi hanno partecipato all’ iniziativa?

“Ventidue su 42 diocesi. Ma la manifestazione ha avuto l’ appoggio del vertice della Conferenza episcopale. C’ è stata una grande mobilitazione, l’ appoggio di Radio Maria e della Televisione pubblica polacca”.

Con questa preghiera si è alzato un muro, per lo meno spirituale, contro gli immigrati e il resto dell’ Europa?

“E’ proprio quello che è accaduto, anche se non è stata usata questa formula. Ma è chiaro che tutti i polacchi che hanno partecipato al Rosario sono contro il pensiero e l’ insegnamento di papa Francesco. Purtroppo. In Polonia è in atto una battaglia per persuadere la gente che ogni profugo è un bandito che attenta all’ identità polacca ed è una minaccia grave e reale per la salute e la vita dei polacchi”.

Il Governo polacco è critico verso il Papa?

“Le posso dire che un ministro polacco ha detto esplicitamente che in questo caso specifico il Papa sta sbagliando”.

E la Chiesa cosa fa?

“Appoggia il Governo. Le voci critiche sono poche”.

Perché?

Tutta la Polonia è d’ accordo con le politiche del Governo?

“No. Il Governo può contare sul 40 per cento del consenso del popolo polacco. E’ sbagliato dire che tutta la Polonia è d’ accordo con il governo”.

Eppure è quello che appare.

“In Polonia ogni giorno ci sono manifestazioni contro le decisioni del governo e le leggi che sta approvando il Parlamento”.

L’ ultima è la riforma della scuola e dei testi scolatici dai quali oltre a Darwin è stato fatto sparire anche Lech Walesa e l’ esperienza di Solidarnosc.

“La riforma della scuola è una cosa tragica che ci riporta indietro ai tempi del regime comunista. Io ricordo quegli anni, quando i comunisti cambiarono la lettura della storia. Oggi il partito che governa la Polonia, il Pis, acronimo in italiano di ‘Legge e Giustizia’ , si sta comportando allo stesso modo, cancellando la storia recente della Polonia”.

E’ un tradimento anche dell’ insegnamento riguardo all’ Europa del grande Papa polacco san Giovanni Paolo II?

“Provo orrore solo a pensarlo. Vedremo. Per ora mi domando con preoccupazione fin dove il Governo oserà spingersi. A parole il Governo dice di voler restare in Europa. In realtà fa di tutto per uscirne”.

Le sue preoccupazioni cosa riguardano?

“La democrazia. Ogni giorno vediamo che il governo si applica a smontare un pezzo di democrazia. Tutto è organizzato per contrastare e superare alla fine la democrazia liberale per realizzare una sorta di democrazia populista. La direzione che il governo ha intrapreso sta riportando indietro la Polonia ai tempi del regime comunista”.

Il segretario della Cei al G7 dell’agricoltura punta l’indice contro un sistema che crea diseguaglianze

Il segretario della Cei mette il dito nella vera piaga: un sistema che crea ineguaglianze, arricchisce pochi e fa vivere nella fame molti.

Perché nessuno accusa questo sistema e inveisce solo contro chi fugge dalla miseria?

Lui – e non poteva essere altrimenti – è sulla stessa linea di Papa Francesco: “Togliamoci dalla testa l’immagine macchiettistica di una Chiesa che dice venite tutti. Sta solo nella testa malata di qualche politico”. Lo ha detto al G7 Agricoltura a Bergamo il segretario generale della Cei, Nunzio Galantino.

Secondo Galantino, nella società contemporanea e nel dibattito politico il tema immigrazione è “affrontato con violenza”. Il segretario generale della Cei ha parlato della “devastane contraddizione” alla base dei trattati internazionali che regolano gli scambi commerciali. “Da un lato ci si impegna a raggiungere obiettivi importanti, come quello della sostenibilità nella produzione – ha detto -, ma in ossequio al libero commercio si fanno accordi che provocano guerre commerciali, dove solo il prezzo detta legge”.

Secondo monsignor Galantino questa “è una logica perversa che può essere invertita solo con accordi non di piccolo cabotaggio, ma con regole alte. Serve un nuovo modello di sostenibilità ambientale e sociale, di prossimità che parte dalla famiglia e mette al centro il ruolo del contadino agricoltore”. Un modello “non utopico – ha concluso – in cui il cibo rimanga tale e non sia commodity che crea scarto e diseguaglianze inaccettabili”.

la rivolta della Polonia contro papa Francesco

la deriva razzista dei vescovi di Varsavia

ventidue le diocesi polacche su un totale di 42 vi hanno preso parte. L’iniziativa che ha coinvolto un milione di persone si è mossa in senso contrario all’impegno continuo e lucido di Francesco per l’accoglienza ai profughi e agli immigrati nel bisogno, è stata appoggiata dal Governo polacco da una parte dei vescovi e dal vertice della Conferenza episcopale oltre che dalla potente Radio Maria di stampo tradizionalista e dalla televisione pubblica polacca

Uno dei fronti anti Francesco passa per la Polonia dove il solo papa per ora considerato dalla maggior parte dei fedeli cattolici è san Giovanni Paolo II. Il campanello di allarme è suonato lo scorso 7 ottobre, anniversario della vittoria navale dei cattolici contro l’islam a Lepanto del 1571. Per iniziativa di due laici cattolici neoconvertiti e nostalgici di una Chiesa che menava le mani, un milione di cattolici schierato lungo i 3500 chilometri di confini ha recitato in contemporanea il Rosario “per la pace e per salvaguardare la patria e il resto d’Europa dalla secolarizzazione e soprattutto dall’islamizzazione”.

Un modo un tantino articolato e pomposo per nascondere in realtà il vero obiettivo: una parola d’ordine contro immigrati e profughi che in maggioranza musulmana a parere dei singolari cattolici polacchi stanno invadendo l’Europa e mettendo a rischio l’identità cattolica del continente e della stessa Polonia. Ventidue le diocesi polacche su un totale di 42 vi hanno preso parte. L’iniziativa che si è mossa in senso contrario all’impegno continuo e lucido di Francesco per l’accoglienza ai profughi e agli immigrati nel bisogno, è stata appoggiata dal Governo polacco da una parte dei vescovi e dal vertice della Conferenza episcopale oltre che dalla potente Radio Maria di stampo tradizionalista e dalla televisione pubblica polacca.

Laici cattolici progressisti che sono una minoranza sono entusiasti per papa Francesco e sono preoccupati per la furbizia con cui tanti preti e vescovi del paese lasciano intendere di essere d’accordo con Francesco ma poi predicano e operano contro le sue direttiva pastorali e dottrinali. Si nascondo dietro una finta preoccupazione secondo cui la cosa migliore da fare è aiutare i profughi a casa loro. Molta parte della gente segue i vescovi ma sembra quasi che i conservatori più determinati stiano tra i laici. Eppure la Chiesa in Polonia dispone di un benessere economico notevole dal momento che alla disponibilità di denaro si è aggiunta la restituzione del patrimonio immobiliare sequestrato sotto il comunismo. Anche in Polonia è tempo di nazionalismo che si nutre con il populismo che – secondo alcuni – sposta l’asse del Paese e della Chiesa su una china pericolosa per la stessa democrazia.

A più riprese, ormai da tempo, ci si chiede dove siano i critici di papa Francesco. In Polonia sono venuti allo scoperto con l’equivoco di una preghiera chiaramente e tranquillamente strumentalizzata. Analoghe resistenze si possono registrare in altri Paesi specialmente occidentali. Il papa né è cosciente ma non demorde dall’impegno a cambiare il paradigma della coscienza che la Chiesa ha di sé e della tradizionale presenza pastorale. Opera gigantesca avviata dal concilio che il papa intende portare avanti senza tentennamenti e tuttavia (in ottemperanza alla misericordia) con guanto di velluto, lasciando ai suoi critici inutili polemiche e chiarendo sempre più decisamente la necessità di passare da una Chiesa che celebra la battaglia di Lepanto a una Chiesa che manifesta con chiarezza e sempre la misericordia di Dio. Con tutte le conseguenze anche nei tradizionali rapporti con il potere politico ed economico.

il commento di p. Enzo Bianchi al vangelo della ventottesima domenica del tempo ordinario (15 ottobre 2017):

In quel tempo 1 Gesù riprese a parlare con parabole e disse: 2«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 3 Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 4 Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: «Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!». 5 Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 6 altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 7 Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 8 Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; 9 andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». 10 Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. 11 Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. 12 Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?». Quello ammutolì. 13 Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti». 14 Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Ecco la terza parabola pronunciata da Gesù nel tempio di Gerusalemme e indirizzata ai capi dei sacerdoti e alle guide religiose che avevano contestato la sua autorità nella predicazione e nell’operare il bene (cf. Mt 21,23-27). È una parabola strettamente collegata con la precedente, quella dei vignaioli malvagi (cf. Mt 21,33-43), perché il tema di fondo è lo stesso: il rifiuto opposto al Signore della vigna o al Re che offre il banchetto. Questa parabola è stata a lungo letta nella tradizione cristiana come condanna di Israele, il popolo scelto da Dio, che non avendo riconosciuto in Gesù il Messia inviatogli da Dio stesso, non può che essere castigato insieme alla città di Gerusalemme consegnata alle fiamme e alla distruzione.

Ora, quando Matteo mette per iscritto questo racconto, Gerusalemme è stata distrutta dai romani nel 70 d.C., e tale evento sembrava “autorizzare” l’interpretazione della catastrofe giudaica come punizione inviata da Dio. Ma dobbiamo essere intelligenti e vigilanti: questa parabola, non a caso scritta nel Vangelo e indirizzata alla comunità cristiana, riguarda noi, noi che ci diciamo cristiani, chiamati da Dio personalmente alla fede e al banchetto del Regno. Di fronte a questa chiamata che il Signore sempre rinnova, siamo pronti ad accedere al banchetto, senza dilazioni, o invece opponiamo alla sua parola molte ragioni personali, per non ascoltarla? E se partecipiamo al banchetto, vi andiamo mutando la veste del nostro comportamento, in una vera conversione, o invece finiamo per mentire con ipocrisia, entrando nell’alleanza con il Signore senza aver operato un reale cambiamento del nostro habitus vivendi?

Sono domande che dobbiamo assolutamente porci, per poter comprendere bene questa parabola e non finire per sentirci giudici degli altri, spioni del loro comportamento, persone rigide che, abituate a spiare gli altri, sono cieche verso se stesse. Ascoltiamo dunque umilmente questo racconto che ci vuole svelare qualcosa che accade di fronte alla venuta del regno dei cieli. Un re vuole celebrare le nozze di suo figlio con un grande banchetto. Invia dunque i suoi servi a chiamare alla festa gli invitati, ma questi, anziché sentirsi onorati, non rispondono alla chiamata e non danno segni di volerla cogliere. Allora il re invia altri servi ad annunciare agli invitati: “Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Dunque, non una ma due volte il re ripete l’invito e dichiara che tutto è pronto e che il banchetto così sontuoso non può essere dilazionato.

Basterebbe questa parte della narrazione per ricevere dalla parabola un messaggio. Agli ascoltatori di Gesù era facile comprendere, per la conoscenza della profezia veterotestamentaria (cf., per esempio, Is 25 6-10), che egli stava parlando dell’unione nuziale tra il Messia il suo popolo e che Gesù stesso era lo Sposo, come aveva rivelato ai discepoli e ai farisei, dichiarando che quello era il tempo della presenza dello Sposo in vista delle nozze ormai vicine (cf. Mt 9,15). Ma ecco il rifiuto: il dono di Dio non è accolto e tutti disertano le nozze. Quel Re, però, è il Signore misericordioso, paziente, capace di makrothymía, di attendere e di sentire in grande, per questo invia una terza volta i suoi servi a rinnovare l’invito. Nell’intenzione di Gesù questi sono forse i profeti o i missionari da lui inviati alla comunità di Israele? In ogni caso, gli invitati rispondono con delle giustificazioni, rifiutando ancora una volta l’invito: hanno campi da lavorare, poderi da sorvegliare, commerci da realizzare… Non solo non rispondono positivamente ma, come offesi da quell’invito reiterato, insultano gli inviati, li cacciano e li perseguitano fino ad ucciderne alcuni! Superficialità, trascuratezza, mancanza di discernimento di chi non stima il dono ricevuto, possono trasformarsi addirittura in violenza e aggressività, quando il dono è rinnovato gratuitamente, ancora e ancora!

Per Matteo questa era la realtà della missione cristiana verso la fine del primo secolo, una realtà che permetteva una comprensione profonda della parabola. Ecco in verità cosa hanno scelto quegli invitati, sordi alla parola del Signore: hanno scelto vie di morte, e ciò viene espresso con uno stile orientale, che ci può anche scandalizzare se non decodifichiamo le parole dette da Gesù come avvertimento, ammonizione per gli ascoltatori. In quest’ottica, il re che manda i servi a distruggere con il fuoco la loro città (Gerusalemme), è una visione ammonitrice, non una realtà avvenuta, perché Dio ha pazienza, non castiga, ma resta pur vero che ognuno sceglie la via della morte o della vita: ciascuno è libero di scegliere verso dove incamminarsi, non è Dio che ve lo destina!

Ma la parabola continua con un altro invio, perché il banchetto nuziale va comunque celebrato e festeggiato. Questa volta l’ordine dato ai servi è di andare lungo le strade, ai crocicchi, dove stanno i pellegrini, i viandanti, i mendicanti, gli “scarti”. Così la sala del banchetto si riempie non degli invitati, degli eletti del Signore chiamati personalmente da lui, ma di coloro che non erano mai sembrati degni a nessuno di partecipare a una festa, a un banchetto nuziale. Entrano nella sala giusti e ingiusti, buoni e cattivi, tutti resi degni dalla misericordia del Signore: è un pranzo dove si trovano insieme il buon grano e la zizzania, i pesci buoni e i pesci cattivi (cf. Mt 13,24-30.47-50). Questa raccolta pare proprio il risultato della missione della chiesa presso le genti, presso i pagani, quelli che non erano stati né eletti nei chiamati da Dio, dall’epoca di Abramo fino a quell’ora di pienezza dei tempi, in cui Cristo era venuto in mezzo agli umani. Nella sua redazione di questa parabola, Luca precisa che quanti sono fatti entrare nella sala delle nozze sono “i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi” (Lc 14,21), cioè gli emarginati, gli scarti umani, che prendono il posto dei primi invitati. Accade – come aveva detto Gesù – che prostitute e pubblicani precedono nel Regno gli uomini religiosi, osservanti (cf. Mt 21,31).

Quando la sala è piena, ecco giungere il re, che si mette a salutare gli invitati dell’ultima ora. Passando dall’uno all’altro, nota che uno di loro non ha l’abito nuziale. Cosa significa questo? Per noi non è facile comprendere la reazione del re, che lo caccia fuori dalla sala nelle tenebre di morte. Ma forse possiamo capire meglio questo particolare, se ricordiamo gli usi dei banchetti nuziali di quel tempo. All’entrata nella sala, ciascun invitato riceveva in dono uno scialle da mettersi sulle spalle come segno di festa. Ebbene, il re nota che uno degli invitati è privo di questo scialle: certamente questo dono gratuito gli era stato offerto, ma egli lo aveva rifiutato.

In altri termini, di fronte al dono immeritato e sorprendente dell’invito al banchetto, di fronte a quel dono dell’abito che significava la sua volontà di “cambiarsi”, di mutare comportamento, egli ha opposto un rifiuto. Quell’abito gratuito era un onore per l’ospite, un dono da accogliere con stupore e gratitudine, e invece egli ha detto “no”. Insomma, quest’uomo ha accolto l’invito a nozze, ma poi ha deciso che tale invito non significava nulla per lui e che egli non era assolutamente capace di accettare quel dono: era una persona autosufficiente, stava bene nella sua situazione e non aveva alcun desiderio di mutare. Ecco allora che il re lo butta fuori, non può fare altrimenti. Non la sua indegnità lo ha escluso, ma il suo non discernere il dono, il suo non accogliere la misericordia del Signore. Quest’uomo non doveva meritare l’invito, ma doveva cambiare mentalità e comprendere che l’amore di Dio è gratuito, è grazia: basta accoglierlo con gioia, come un bambino accoglie il dono del regno di Dio (cf. Mt 18,3).

Questa parabola, giocata sulla dialettica tra dono e responsabilità, ci svela una verità che non sempre sappiamo comprendere: la grazia è il dono tra i doni, ma il suo prezzo è l’accoglierla liberamente e per amore. L’abito donato ma rifiutato da quell’invitato significa nient’altro che il prezzo della grazia. Scriveva in proposito Dietrich Bonhoeffer:

Grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del quale l’uomo va a vendere con gioia tutto ciò che aveva; la pietra preziosa, per il cui valore il mercante dà tutti i suoi beni; … la chiamata di Gesù Cristo, per cui il discepolo abbandona le reti e si pone alla sua sequela. Grazia a caro prezzo è il Vangelo, che si deve sempre di nuovo cercare, il dono che si deve sempre di nuovo accogliere … È a caro prezzo, perché ci chiama alla sequela; è grazia, perché chiama alla sequela di Gesù Cristo; è a caro prezzo, perché l’uomo l’acquista al prezzo della propria vita; è grazia, perché proprio in questo modo gli dona la vita; è a caro prezzo, perché condanna il peccato, è grazia, perché giustifica il peccatore.

A tutti noi questa parabola pone dunque una semplice domanda. Di fronte alla chiamata di Dio al Regno, chiamata in Gesù Cristo che si rinnova ogni giorno, qual è la mia risposta? Indifferenza, non ascolto o pretesa di una giustizia e di meriti che non possiedo?

di seguito il video del commento di p. Maggi al brano evangelico:

intervista a Vincenzo Paglia

a cura di Aldo Cazzullo

in “Corriere della Sera” del 8 ottobre 2017

Monsignor Paglia, nel suo nuovo libro lei scrive che «la fraternità è la promessa mancata della modernità».

«Purtroppo sì. Non che libertà e uguaglianza godano di ottima salute; ma la fraternità è la più negletta, e resta l’utopia da realizzare. Il Noi sta prima di noi stessi: l’io nasce da un Noi, si trova in un Noi; che poi è Dio. Il Noi viene da Dio. Ma dopo la morte di Dio sembra venuta ora la morte del prossimo».

La crisi, lei dice, è dentro noi stessi.

«Stiamo costruendo il mondo globale, ma il rischio è che manchi l’anima. Come se si volesse costruire una dimensione universale senza quel Noi che rende ragione di questo fenomeno. Ecco la profonda contraddizione del nostro tempo: l’avvento del mondo globale coesiste con la disintegrazione della società del convivere, attraverso la forma associata della vita, dalla famiglia alla città alle nazioni; come conferma ora il dramma catalano. Assistiamo alla nascita di un nuovo individualismo che asservisce tutto a se stesso, piega l’intera esistenza. Come un virus che ha infiacchito e sgretolato lo stare assieme».

Neppure la famiglia resiste?

«La famiglia resta senza dubbio in cima ai desideri di tutti. Eppure è il luogo dove più emergono le contraddizioni, dove i legami si indeboliscono via via: non ci si sposa per costruire un futuro assieme, ci si sposa per realizzarsi, sino a depotenziare la forza dei legami. Siamo arrivati all’assurdo di un uomo e poi di una donna che si sposano con se stessi».

Sono solo personaggi in cerca di pubblicità.

«Che purtroppo hanno raggiunto il loro obiettivo. L’individualismo piega anche la famiglia a se stesso; e una società defamiliarizzata porta a una società desocializzata, dove i vincoli sono alla mercé delle ambizioni individuali. Tutto questo non risponde al bisogno profondo che ognuno ha di sconfiggere la solitudine. Il mondo comincia plurale».

Nel libro c’è un capitolo dedicato all’«errore di Dio».

«Dio crea l’essere perfetto e poi si rende conto che è solo, ci ripensa e crea il suo vero capolavoro: la donna. Di fronte a lei anche Adamo cade in ginocchio. E alla loro alleanza Dio affida sia la custodia del creato sia la cura di tutti i legami sociali. L’alleanza dell’uomo e della donna deve guidare non solo la famiglia, ma anche la storia umana. Finché non va bene questa alleanza, anche la storia non andrà bene».

L’esclusione dell’altro, lei scrive, si manifesta con il rifiuto dei migranti, con la polemica contro lo ius soli. Non teme però che su questo punto la Chiesa abbia perso la sintonia con gran parte dell’opinione pubblica italiana?

«La Chiesa non può fare altro che difendere l’accoglienza e proporre a tutti di riconoscere il proprio bisogno dell’altro. In questo senso va interpretata bene anche la parabola del Samaritano».

Cioè?

«Si nota poco che Gesù rovescia la domanda “chi è il mio prossimo?”. Gesù non risponde, la capovolge. Dice che tu devi essere il prossimo dell’altro. E prossimo è superlativo di proper: devi essere il più vicino all’altro. Ecco perché l’accoglienza dello straniero è l’inizio per ritessere il tessuto del Noi. Se tu rifiuti il fratello in arrivo è come quando in casa il figlio unico non accetta che arrivi un altro. Dobbiamo reinventare la prossimità, il modo di essere più vicini a chi è più scartato. Ripartire dalle periferie, direbbe Papa Francesco».

Tra pochi mesi saranno i cinquant’anni della Comunità di Sant’Egidio, nata proprio nelle periferie romane. Lei da giovane sacerdote lasciò la sua parrocchia per fare da assistente spirituale al gruppo di giovani guidati da Andrea Riccardi.

«Fin dall’infanzia volevo fare il prete. Sono entrato in seminario a nove anni. Il libro è dedicato alla comunità: una storia che è andata oltre Roma fino ad abbracciare il mondo intero. Non è una storia finita, testimonia l’urgenza di partire da nuove periferie. Il pianeta è un’immensa megalopoli. Il sorpasso è del 2006: più della metà del mondo vive nelle città».

Lei disse al «Corriere» che negli anni Settanta nelle borgate c’eravate solo voi e le Brigate rosse.

«A Roma c’erano centomila baraccati. Ma oggi se possibile il tessuto sociale è ancora più lacerato e complesso. La periferia è divenuta un agglomerato di quartieri dove si è perso quel senso di comunità che nelle baracche ancora c’era. È cominciato lo sgretolamento di quel Noi che comunque legava e resisteva alla solitudine. Oggi quel processo giunge all’acme: la questione delle periferie è la questione centrale dell’età contemporanea».

Nelle periferie delle grandi città si combatte una guerra tra poveri, tra residenti e nuovi arrivati.

«Si sono moltiplicati i conflitti. Il veleno della violenza è diventato ancora più micidiale e riesce ad assoldare tutte le età della vita, dai bambini agli anziani. Le persone sono abbandonate a loro stesse, al livore, al rancore. È ovvio che in un terreno privo di relazioni umane non può che crescere la zizzania dell’odio. Tutto questo non genera solo violenze trasversali; mette in discussione la tenuta della democrazia. Da qui il populismo: chiunque in qualche modo si imponga diviene il leader in base alle emozioni più che al ragionamento».

Ma l’individualismo non è un istinto eterno dell’uomo? Non può essere anche una spinta positiva?

«Il valore dell’individuo è una grande conquista della cultura cristiana. Ma ora è diventato narcisismo, tradendo se stesso. Il primo santo dell’Occidente, il numero uno del calendario, è Narciso. Ha spodestato Prometeo, Ulisse e tutti i santi».

Come si guarisce dal narcisismo?

«Cambiando la domanda: non “chi sono io?”, ma “per chi sono io?”. Viviamo oggi l’indebolimento della speranza, che sola permette di superare gli egoismi innati in ciascuno di noi. Se non c’è un sogno per il quale vale la pena di vivere, ci si ritira in se stessi, e chiunque si salvi come può. Papa Francesco è un esempio straordinario, perché è uno che sogna in grande».

Non si sta manifestando una forte opposizione conservatrice a Bergoglio?

«Non c’è dubbio che Papa Bergoglio stia portando la Chiesa oltre le colonne d’Ercole dell’ordinarietà del rito. Richiede una vera e propria conversione: ciascuno deve uscire da sé, dal proprio individualismo. Questo non è facile né scontato. Impone una scelta che porta a cielo aperto, fuori dal luogo sicuro, dalle sacrestie, dalle certezze. L’opposizione nasce così. Non è il primo cui accade. Basti pensare a Gesù. Ma anche a Giovanni XXIII e a Paolo VI, i Papi del Concilio. A Giovanni Paolo II, il Papa del dialogo interreligioso di Assisi. E a monsignor Romero, ucciso dagli squadroni della morte sull’altare, durante l’Elevazione».

Romero diventerà finalmente santo? Lei è il postulatore della causa.

«Mi auguro che venga riconosciuto presto il miracolo della guarigione di una donna, con il bambino che aspettava. Così, dopo la decisione del Papa, la Chiesa potrà avere un altro santo che aveva addosso l’odore delle pecore, e per questo è stato ucciso».

Denuncia l’ incoerenza di molti credenti e di alcune Chiese locali di fronte al problema delle migrazioni in Europa. Papa Francesco, nel discorso direttori degli Uffici per i migranti delle Conferenze episcopali d’ Europa, è molto severo nella critica e parla apertamente di “reazione di difesa e di rigetto”, veri e propri atteggiamenti razzisti in molti cattolici. L’ incontro è avvenuto venerdì 22 settembre e i direttori erano accompagnati dal cardinale Angelo Bagnasco, ex-presidente della Cei e attuale presidente dei vescovi europei. Il Papa ha confidato:

“Non vi nascondo la mia preoccupazione di fronte ai segni di intolleranza, discriminazione e xenofobia che si riscontrano in diverse regioni d’ Europa. Esse sono spesso motivate dalla diffidenza e dal timore verso l’ altro, il diverso, lo straniero. Mi preoccupa ancor più la triste constatazione che le nostre comunità cattoliche in Europa non sono esenti da queste reazioni di difesa e rigetto, giustificate da un non meglio specificato ‘dovere morale’ di conservare l’ identità culturale e religiosa originaria”.

I rimproveri di Francesco riguardano il settore orientale dell’ Europa e le posizioni tiepide degli episcopati di Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca nei confronti delle politiche nazionali dei loro governi che hanno ripetutamente negato l’ accettazione delle quote di migranti previste dall’ Unione Europea. La maggior parte dei cattolici è d’ accordo con i governi sul contrasto all’ immigrazione e sull’ ingresso dei migranti in quei Paesi. La situazione più delicata appare quella polacca. Qualche mese fa monsignor Krzysztof Zadarko, vescovo ausiliare di Koszalin-Kołobrzeg e responsabile della conferenza episcopale polacca per l’ immigrazione, ha affermato che è “necessaria una maggiore apertura verso il prossimo in difficoltà”, riferendosi ai dati di un sondaggio secondo cui solo il quattro per cento dei polacchi è “decisamente favorevole” all’ accoglienza dei profughi provenienti dal Medio Oriente.

Lo studio, dell’ istituto polacco Cbos (Centro di analisi dell’ opinione pubblica), indicava una costante crescita della porzione della popolazione, fino al 74 per cento, contraria alla ricollocazione dei profughi, secondo le quote previste dall’ Unione in Polonia. Da dicembre del 2015 ad oggi il numero di polacchi che rifiutano gli immigrati mediorientali e africani supera stabilmente i favorevoli all’ accoglienza. Tuttavia, il 55 per cento della popolazione polacca accetterebbe i profughi ucraini senza distinzioni di fede o di etnia. Monsignor Zadarko aveva detto di essere “profondamente rattristato”. E’ la stessa amarezza che si coglie nelle parole del Papa, che invece sostiene che “riconoscere e servire il Signore in questi membri del suo ‘popolo in cammino’ è una responsabilità che accomuna tutte le Chiese particolari nella profusione di un impegno costante, coordinato ed efficace”.

Beroglio ha denunciato anche una “sostanziale impreparazione delle società ospitanti e da politiche nazionali e comunitarie spesso inadeguate”. E ha aggiunto anche una critica ai “limiti dei processi di unificazione europea” e agli “ostacoli con cui si deve confrontare l’ applicazione concreta della universalità dei diritti umani, dei muri contro cui si infrange l’ umanesimo integrale che costituisce uno dei frutti più belli della civiltà europea”.

Caro papa Francesco

lo sai, il 2017 è un anno importante per i luterani. In molti siamo elettrizzati nel commemorare l’audacia di un monaco agostiniano del XVI secolo, che il 31 ottobre 1517 affisse le sue 95 tesi al portone della cattedrale di Wittemberg. Le dita volano sulla tastiera per celebrare o discutere in modo febbrile contributi e punti deboli di Martin Lutero. Io, però – “marinata” nel luteranesimo americano per quasi tutta la vita – mi trovo a scrivere a te, il capo della Chiesa cattolica.

Forse è un momento particolare per le lettere degli ammiratori luterani. Eppure,

da quando sei diventato vescovo di Roma nel 2013, sono sempre più convinta che sei il papa che Lutero avrebbe voluto 500 anni fa.

Ecco quattro motivi.

1. Ci aiuti a vedere Cristo nel prossimo.

Lutero ha sempre insistito sull’“amore per il prossimo” come nodo decisivo per amare Cristo e rispondere a un mondo che fa del male. Identificava il prossimo nel sofferente, chiunque esso fosse. Inveiva contro il disprezzo del povero e dell’affamato. Invocava la creazione di una cassa comunale per l’assistenza sociale. Aborriva le pratiche dell’usura e la vendita delle indulgenze.

Una volta hai detto: «Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!», e hai dato al mondo innumerevoli esempi di una Chiesa del genere. Il tuo primo viaggio pastorale fuori Roma è stato per incontrare i migranti che fuggivano dalla povertà e dalla violenza. Hai lavato i piedi a musulmani, a donne, a detenuti. Hai fatto installare bagni e docce in Vaticano per coloro che vivono per le strade di Roma. Dopo il tuo discorso storico del 2015 a una seduta congiunta del Congresso Usa, hai pranzato non con l’élite di Washington, ma con gli ospiti di un centro per senzatetto.

2. Ci aiuti a vedere Dio nella creazione.

Lutero amava la vita nelle sue forme variegate e affascinanti: le sue acque vivificanti, le sue creature, i paesaggi. Nei suoi scritti faceva continuamente riferimento alla creazione e alla vita quotidiana. Assaporava il piacere di condividere il cibo, il vino e la conversazione, connettendo questa sorta di comunione con il sacramento. In breve, Lutero individuava il divino “in, con e sotto” tutto il creato.

Tu hai scelto il nome di Francesco d’Assisi, che amava la Terra e tutte le sue creature. La tua prima enciclica, Laudato Si’, mette a nudo il fatto che il cambiamento climatico aggrava ogni altro male sociale e la crudele ironia per cui coloro che meno contribuiscono al degrado della nostra casa comune ne stanno pagando il prezzo più alto. Ci chiedi di affrontare non solo queste dure realtà del pianeta, ma anche le parti di noi che non vorremmo vedere: egoismo, indifferenza e intenzionale ignoranza.

Ma la Laudato si’ esprime anche una profonda speranza. Hai scritto: «Essendo [l’essere umano] stato creato per amare, in mezzo ai suoi limiti germogliano inevitabilmente gesti di generosità, solidarietà e cura» (n. 58). Il cuore della storia cristiana è in un richiamo profetico a una nuova vita, una resurrezione che non riguarda semplicemente la salvezza delle anime, ma atti concreti che restaurino e rinnovino la vita qui ed ora. Significa scongelare i nostri cuori e aprirli all’esterno in un autentico amore di sé, del prossimo, del pianeta e di Dio.

3. Coniughi umiltà e audacia.

Lutero accusava la Chiesa di papa Leone X di essere “gonfia” di superbia opulenta e di avidità. Lo faceva infuriare vedere chierici ordinati abusare della fiducia, delle risorse finanziarie, della fede e del timore del loro gregge. Voleva profondamente che i cristiani, ordinati e laici, comprendessero che siamo paradossalmente liberi in Cristo e allo stesso tempo chiamati a essere “servi di tutti”.

La tua testimonianza nel mondo è di grande umiltà, a partire dalla decisione di vivere in un semplice appartamento invece che nel palazzo apostolico. Non hai paura di chiedere scusa. Comprendi la visione di Lutero per cui l’essere umano è allo stesso tempo santo e peccatore, che ogni persona è sempre sia amata sia incompleta, capace di esprimere grazia e riconciliazione ma sempre bisognosa di riconciliazione e perdono.

Allo stesso tempo sei una rockstar. Sei apparso sulla copertina di Rolling Stone e sei stato nominato da Time “persona dell’anno”. Come Lutero, hai raggiunto la fama internazionale in una cultura dell’immagine e utilizzi strategicamente le sue tecnologie. Lutero usava Facebook e Snapchat dei suoi tempi: incisioni su legno, stampa, affissione pubblica di documenti. Attraverso interviste a braccio e conferenze stampa, Twitter e programmi di divulgazione, tu fai uso della tua posizione privilegiata per focalizzare la nostra attenzione su temi che spesso vogliamo evitare: disuguaglianza inaccettabile, fame cronica, abusi dei diritti umani, devastazioni della guerra.

4. Ispiri una speranza e un’azione creativa.

Lutero non aveva intenzione di rompere con la Chiesa cattolica, ma la sua fiera oratoria e il suo esempio audace innescarono un movimento e un rinnovamento della fede che non riuscì a anticipare pienamente né a contenere. La sua traduzione della Bibbia in tedesco la rese disponibile al pubblico per la prima volta e i suoi inni contribuirono ad accrescerne la partecipazione più piena alla liturgia. Il suo humour e la sua passione attirarono la gente in un’azione coraggiosa e in una comunità creativa.

Anche tu sei fonte di ispirazione per molti nel pianeta. Nella parola e nell’azione rendi quanto mai chiaro che ciascuno ha un contributo da offrire. Insieme, abbiamo molto da fare: scienziati, capi religiosi, manager, artisti, ingegneri, insegnanti, imprenditori, avvocati, teologi, politici. Ora è il momento per noi di essere, come direbbe Lutero, “il sacerdozio di tutti i credenti” (e, aggiungo io, dei non credenti).

Tu sei fonte di ispirazione per me, papa Francesco. Mi aiuti a trovare il coraggio di vivere con uno scopo. Quindi, con coraggio, chiudo questa lettera con una fervente richiesta: che tu preghi per gli Stati Uniti e il mondo in questi tempi tumultuosi e confusi, che troviamo la nostra strada con il minimo danno a noi stessi e agli altri. Ti chiedo di pregare senza sosta perché l’umanità si svegli ascoltando la miriade di grida della creazione per fare in tempo qualcosa di significativo.

Dio ti benedica, Santo Padre. Sappi che prego con e per te.

* Aana Marie Vigen è membro della Chiesa evangelica luterana in america, è docente associata di Etica sociale cristiana presso la Loyola University Chicago. Articolo apparso su “America magazine” (19/9). Testo originale: https://www.americamagazine.org/faith/2017/09/19/lutherans-love-letter-pope-francis

DARÀ IN AFFITTO LA VIGNA AD ALTRI CONTADINI

commento al vangelo della diciassettesima domenica del tempo ordinario (8 ottobre 2017) di p. Alberto Maggi:

Mt 21,33-43

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».

Pretendono di essere gli unici rappresentanti di Dio, i detentori della sua volontà, quando in realtà ne sono i nemici e sono il principale ostacolo all’amore di Dio per il suo popolo. La denuncia di Matteo contro la casta sacerdotale al potere è spietata. Leggiamo nel capitolo 21, dai versetti 3343. Gesù ha denunciato i sommi sacerdoti e agli anziani, i capi del popolo, li ha denunciati dicendo che quelle categorie che loro considerano le più lontane da Dio, quali i pubblicani e le prostitute, in realtà li hanno preceduti nel regno di Dio e loro sono rimasti fuori. E Gesù continua dicendo “Ascoltate un’altra parabola”, quello di Gesù non è un invito, ma un ordine imperativo, quindi Gesù si rivolge, con che autorità gli avevano chiesto, con che autorità gli avevano chiesto, con che autorità fai questo? E Gesù mostra qual è la sua autorità, in maniera imperativa, “Ascoltate un’altra parabola”, è la terza e ultima parabola che ha come oggetto la vigna. Sappiamo che la vigna nella Bibbia rappresenta il popolo che Dio ha curato. “C’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna”, il riferimento qui è al profeta Isaia, capitolo 5, al canto d’amore di Dio per la sua vigna, “la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre”, quindi questo uomo, questo proprietario ha cercato tutti i mezzi per assicurare il buon prodotto della sua vigna. “La diede in affitto a dei contadini, e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo”, il termine greco significa il tempo opportuno, “di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto”, letteralmente i suoi frutti. Ma ecco la sorpresa, ”ma i contadini presero i servi, e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero e un altro lo lapidarono”. Questa è la sorte dei profeti, i profeti erano chiamati i servi di Dio, c’abbiamo nel profeta Geremia al capitolo VII questa denuncia di Dio, che dice “da quando i vostri padri sono usciti dall’Egitto, fino ad oggi io vi ho inviato con assidua premura”, ecco la premura di Dio per il suo popolo, “tutti i miei servi, i profeti”, quindi i profeti sono considerati servi del Signore, “ma non mi hanno ascoltato, né prestato orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervice, divenendo peggiori dei loro padri”. Quindi in questa immagine di questi servi che sono bastonati, uccisi e lapidati è l’immagine degli inviati di Dio, i profeti. Perché questa reazione? Perché i profeti invitano al cambiamento, e le autorità religiose, la casta sacerdotale al potere alla quale è rivolta questa parabola, non hanno alcuna intenzione di cambiare. Loro vogliono soltanto consolidare il loro potere e il loro prestigio Ma il padrone della vigna non si stanca, “mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio”. Ma quando mai, i capi religiosi esigono il rispetto per se stesso, ma non rispettano nessuno, non rispettano né la gente, e tanto meno Dio, loro guardano soltanto il loro interesse, la loro convenienza. “Ma i contadini”, infatti, “visto il figlio dissero”, e qui è interessante perché mentre il proprietario della vite che è la figura di Dio, dice e il suo dire è per la vita, “mandò il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio”, il dire dei contadini, figura dei capi religiosi è un dire per la morte. Infatti “dissero tra di loro: costui è l’erede”, quello che eredita tutto, “su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità”. L’evangelista smaschera il vero motivo della morte di Gesù. Gesù non è morto perché questa fosse la volontà di Dio, ma era la l’interesse, la convenienza della casta sacerdotale al potere, perché Gesù rischiava di mandare all’aria tutto il dominio, tutto il prestigio, tutto l’onore che avevano sul popolo “Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero”, l’evangelista si richiama alla condanna riservata ai bestemmiatori, fuori della città ed è la stessa morte, la stessa fine che ha fatto Gesù. Ed ecco la trappola che Gesù ha creato per i suoi ascoltatori, “Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?”, ed ecco la risposta dei sommi sacerdoti e degli anziani, ripeto ai quali è rivolta la parabola, che è la sentenza che si danno su se stessi, “Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo”, emettono la propria sentenza . Per interesse hanno ucciso e non sanno che un interesse li distrugge. E allora Gesù disse loro, “Non avete mai letto”, è molto ironico l’atteggiamento di Gesù, la domanda di Gesù. Ai sommi sacerdoti, agli anziani, costoro che conoscono naturalmente la scrittura, Gesù chiede se mai hanno letto, perché non basta leggerla, la Scrittura bisogna interpretarla e capirla, e il criterio per interpretare la scrittura è il bene dell’uomo, se non c’è questo criterio, si legge senza capire. Ecco perché Gesù dice ”non avete mai letto nelle scritture”, e cita il salmo 118 al versetto 22, “la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo”. I costruttori tanto intelligenti, tanto sapienti, proprio la pietra che hanno scartato è quella che invece serviva per tenere su tutta la costruzione. “questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico:”, ed ecco la sentenza di Gesù, “a voi sarà tolto il regno di Dio”. Quindi alla casta sacerdotale è tolto tutto il potere, e “sarà dato a un popolo”, il termine greco etne da cui etnico, indica un popolo pagano, cioè cosa sta dicendo il Signore? Che quelli che erano considerati gli esclusi dalla salvezza, saranno quelli che invece godranno i frutti che sono assenti nel popolo del Signore, “che ne produca i frutti”. Quello che sorprende è che la liturgia, o forse neanche sorprende, abbia tolto il versetto 45, che è quello che dà la spiegazione a tutto il brano. Infatti la conclusione è “udite le sue parabole i sommi sacerdoti e i farisei”, appaiono anche i farisei, quindi indica tutta la casta sacerdotale , l’elite spirituale, “capirono che parlava di loro”, e cosa hanno fatto? Si sono pentiti, si sono convertiti? Mai, chi detiene il potere è determinato dalla propria convenienza e non si pentirà mai e infatti “cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta”. La cattura, l’assassinio di Gesù per ora è soltanto rimandato.

terra, casa, lavoro

perché sentiamo nostro il messaggio del papa

di Luciana Castellina

in “il manifesto” del 4 ottobre 2017

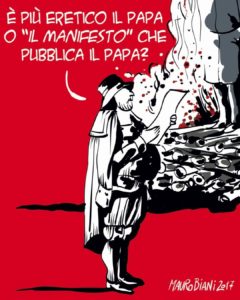

Le parole del Papa veicolate da il manifesto: uno scandalo? Saranno in molti a gridarlo. Già parecchi hanno cominciato minacciosamente a chiamare Bergoglio «comunista in tonaca bianca», figurarsi quando scopriranno che i suoi discorsi agli Incontri Mondiali dei Movimenti Popolari (EMMP) – Roma 2014; Santa Cruz in Bolivia 2015; di nuovo Roma 2016 – vengono addirittura distribuiti in abbinamento al quotidiano dei comunisti senza tonache quali siamo noi.

Di comunisti (o simili) in effetti agli incontri ce ne sono stati e anche importanti: all’ultimo Pepe Mujica, guerrigliero coi Tupamaros e quindi presidente dell’Uruguay, calorosamente salutato da Papa Francesco; con Evo Morales, presidente indio della Bolivia, c’era stata quasi una cogestione della conferenza. E poi, con i movimenti, provenienti da 68 paesi diversi, ce ne sono stati molti altri, ancorché non presidenti, ma a capo di assai importanti organizzazioni di sinistra: João Pedro Stedìle, leader dei Sem terra brasiliani e il coordinatore della rete internazionale Via campesina tanto per fare un esempio, ambedue – fra l’altro – membri del comitato internazionale del Forum Sociale Mondiale, con cui la EMMP ha molti tratti comuni nonostante qualche dissenso. Era stato peraltro invitato anche Bernie Sanders che poi non è potuto venire e a seguire i lavori ci sono stati Indignados, Confederazioni sindacali, persino il Leoncavallo. Rivoluzione in Vaticano, dunque (e al manifesto)? No, ma per la Chiesa certamente una discontinuità forte, pratica e teorica. Il comunismo non c’entra ma il focus significante delle parole del papa ha certo a che fare con i movimenti rivoluzionari: per via dell’insistente richiamo alla soggettività, al protagonismo delle vittime, che debbono prendere la parola e non solo subìre. Perciò occorre dar valore alla politica con la P maiuscola, di cui «non bisogna avere paura, perché è anzi la forma più alta della carità cristiana». Non politica «per» i poveri, però – che «è carro mascherato per contenere gli scarti del sistema» (Francesco parlava dei «bonus»?), ma politica «dei» poveri, e cioè praticata direttamente da loro. Questo significa «rifondare la democrazia», che è oggi recinto dai «confini ristretti», è solo quella èlitaria, ufficiale, inservibile. Alla denuncia dell’ingiustizia da parte della Chiesa – espressa sia pure con maggiore prudenza di quanto accade oggi che si condanna senza mezzi termini la globalizzazione neoliberista, la corruzione della finanza, il terrorismo del danaro – qualche papa ci aveva già abituati. In questo senso il Concilio Vaticano II è stato una straordinaria porta spalancata su un pensiero cristiano fino ad allora per i più inimmaginabile. Colpì anche noi comunisti che del Vaticano, e non senza ragioni, eravamo abituati a sospettare. Nelle tesi per il IX congresso del PCI fu inserita una affermazione significativa: la religione sentitamente vissuta può essere un contributo importante alla critica anticapitalista. Un concetto su cui Togliatti tornò in modo più netto nel discorso, diventato famoso, tenuto al primo convegno su cattolici e comunisti promosso da una organizzazione comunista: dalla federazione della «bianchissima» Bergamo (di cui mi piace ricordare che era segretario uno dei fondatori de Il Manifesto, Eliseo Milani).

E poi c’erano stati in America Latina, negli anni ’70, Puebla e la Liturgia (ndr.:?) della Liberazione. Ma la grande innovazione di cui Papa Bergoglio si fa ora paladino (non) sta nel dire che i poveri bisogna amarli e aiutarli e che poi andranno in paradiso, ma che devono alzare la testa e combattere qui e oggi, su questa terra e in questo tempo. E nel chiedere ai movimenti, e cioè alla politica, di farsi carico di generare i processi necessari. Se il manifesto veicola i discorsi di papa Francesco, non è per ospitalità, o per strumentale ammiccamento. È perché questo suo messaggio lo sentiamo nostro. Utile anche ai nostri lettori. Molti generosamente impegnati nella solidarietà, e però spesso, per disillusione, ormai scettici verso la politica.

Da domani, 5 ottobre, in edicola con il manifesto «Terra, casa, lavoro. Discorsi ai movimenti popolari» di papa Francesco. Un libro edito da Ponte alle Grazie curato da una delle nostre firme Alessandro Santagata. Introduzione di Gianni La Bella.

terra, casa, lavoro

un progetto politico con al centro gli esclusi

di Luca Kocci

in “il manifesto” del 5 ottobre 2017

I futuri storici della Chiesa e del papato, ma forse anche quelli della società, non potranno ignorare le date del 27-29 ottobre 2014, 7-9 luglio 2015 e 2-5 novembre 2016, quando, convocati da papa Francesco, si sono svolti i tre Incontri mondiali dei movimenti popolari (Emmp, Encuentro mundial de movimientos populares). Rappresentanti di centinaia di organizzazioni, sindacati e movimenti di base di tutto il mondo, la maggior parte dei quali dell’area della sinistra – dai Sem terra del Brasile agli operai delle “fabbriche recuperate”, da Via Campesina ai metallurgici della United Steelworkers, fino al Centro sociale Leoncavallo – hanno varcato le mura leonine e si sono ritrovati in Vaticano (primo e terzo incontro) e a Santa Cruz de la Sierra (durante il viaggio del papa in Bolivia nel luglio 2015) per discutere, confrontarsi ed elaborare linee comuni di azione a partire da tre parole chiave lanciate e declinate da Francesco, le 3T di Tierra, Techo, Trabajo (Terra, Casa, Lavoro). «Folclore», appuntamenti eversivi promossi dal «papa comunista», i commenti della stampa di destra. Generale silenzio da parte dei media filo-Francescani, attenti a non spingersi al di là del recinto dell’ordine sociale costituito. La verità sta nel mezzo: gli incontri sono stati capitoli importanti del pontificato di Bergoglio che con essi – e con l’esortazione apostolica “programmatica” Evangelii gaudium e l’enciclica socio-ambientale Laudato si’ – ha aggiornato la Dottrina sociale della Chiesa, valorizzando il protagonismo dei movimenti popolari; ma non è nata una sorta di “internazionale vatican-socialista”, come i detrattori, da destra, vorrebbero avvalorare, anche perché il papa resta il pontefice romano non un «bolscevico in tonaca bianca» e nemmeno un teologo della liberazione, che anzi ha collaborato a ricondurre all’ovile della più rassicurante e interclassista Teologia del popolo; né possono essere sbrigativamente ridotti a «colore». Vanno invece analizzati, anche per capire in che direzione sta andando la Chiesa cattolica. È allora di grande utilità il volume, “firmato” papa Francesco, Terra, Casa, Lavoro. Discorsi ai movimenti popolari (prefazione di Gianni La Bella, a cura di Alessandro Santagata, collaboratore del nostro giornale), edito da Ponte alle Grazie (pp. 176, euro 12), da oggi, e per due settimane, in abbinamento con il manifesto (10 euro + il prezzo del quotidiano). Il libro raccoglie i tre discorsi di papa Francesco ai movimenti (contestualizzati da un’ampia postfazione di Santagata) che seguono il filo rosso delle 3T: la diseguaglianza e l’esclusione sociale, la pace e i cambiamenti climatici il primo; la sovranità alimentare, la democratizzazione della terra, il lavoro e la casa come diritti umani fondamentali il secondo; i muri, le migrazioni e la politica, con un forte appello a fare politica «senza lasciarsi imbrigliare» e «senza lasciarsi corrompere». È stato possibile «portare nel cuore del Vaticano, da protagoniste, le organizzazioni dei poveri che non si rassegnano alla vita miserabile imposta loro da questo sistema», spiega in un’intervista inedita contenuta nel libro Juan Grabois, componente della direzione nazionale della argentina Confederación de trabajadores de la economía popular nonché uno dei registi dell’Emmp, insieme a Joao Pedro Stédile, leader del Movimento Sem terra del Brasile, e, per parte vaticana, al card. Peter Turkson, presidente del Pontificio consiglio della giustizia e della pace, poi diventato Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. «Obiettivo dell’Emmp – prosegue Grabois – è stato offrire uno spazio di fratellanza alle organizzazioni di base dei cinque continenti, un luogo in cui i movimenti avrebbero potuto costruire una piattaforma per fare in modo che gli esclusi siano protagonisti dei processi di cambiamento» e poi, nei successivi incontri, «promuovere l’organizzazione comunitaria degli esclusi per costruire dal basso l’alternativa umana a una globalizzazione emarginatrice che aggredisce persino il diritto inviolabile alla terra, alla casa e la lavoro».

Dopo tre incontri, che fare? La domanda resta aperta. Il rischio, inevitabile, è che anche l’Emmp, se continuerà (a marzo è in programma un nuovo incontro, a Caracas, senza il papa) si trasformi in una sorta di “liturgia” ripetitiva, generica e sterile. Da parte di Francesco è il tentativo, nota Santagata, di «spostare il centro della missione evangelizzatrice sulla questione sociale» e «di impegnare la più grande e strutturata organizzazione religiosa del mondo in un progetto politico che si propone di incidere in alcune vertenze specifiche», come l’acqua pubblica, il reddito, il diritto alla casa. Resterà da vedere se la Chiesa cattolica si incamminerà su questa strada.

sul lavoro le parole di un profeta che non usa la fede come ammortizzatore sociale

di Nichi Vendola

in “il manifesto” del 5 ottobre 2017

La radicalità evangelica del magistero di Papa Francesco è, in tutta evidenza, il contrario di una deriva integralistica o mistica. E, nel contempo, a differenza da ciò che lamenta l’ala tradizionalista del cattolicesimo, non ha alcuna soggezione verso le seduzioni della secolarizzazione. Le sue parole vanno diritte al cuore delle cose ed esibiscono fastidio per gli eufemismi che spesso le cose le manipolano o le anestetizzano. Quella radicalità coglie la radice dei mali del secolo e non usa la fede come «ammortizzatore sociale». Anzi. Nelle sontuose sale vaticane o nelle polverose periferie del pianeta, la «buona novella» che il pontefice annuncia non è una sublimazione mistica delle cattive notizie che dicono della miseria di un’epoca di guerra globale, una guerra che si presenta persino in forme pulviscolari: la guerra come terrore industriale o come artigianato dei «lupi solitari», la guerra alla bio-sfera nel nome della mercificazione di tutto il vivente, la guerra sociale contro il lavoro e i suoi diritti, la guerra degli uomini contro le donne, la guerra dei più ricchi contro i più poveri, la guerra e i suoi derivati culturali che elevano muri e partoriscono paure individuali e fobie collettive. La radicalità di Bergoglio a me appare tutta giocata sul terreno del discernimento e dell’analisi antiretorica della malattia sociale e antropologica che affligge la nostra post-modernità, a partire dall’Occidente: la disumanizzazione della vita, alienata e desacralizzata in nome della religione del profitto economico, ridotta a oggetto di veloce consumo, spesso considerata scarto o eccedenza da chi non vede il volto delle persone al di là delle asettiche statistiche con cui ci raccontiamo o con cui ci nascondiamo. Colpisce la vividezza dell’affresco con cui, nei discorsi ai movimenti popolari, il Papa «venuto dalla fine del mondo» racconta il vivere concreto, amaro, spoglio, degli poveri: a cui non offre consolazione, bensì esortazione alla lotta, direi alla resilienza; colpisce la precisione puntigliosa con cui evoca ciascun tassello del mosaico, ciascun soggetto sociale, non riducendolo mai a mera sociologia, a oggetto di studio o di terapie riparative. Il suo incontro con gli «ultimi» diviene scontro con i «primi», ovvero conflitto aperto con quelle gerarchie socio-economiche che presentano la diseguaglianza come natura e che, nel migliore dei casi, prevedono «politiche sociali» di contenimento neo-caritatevole della povertà. Ed è non generica la povertà di cui parla e per la quale non chiede l’elemosina. È quel non avere né tetto né legge dei migranti, oggi rappresentati e repressi come disturbatori della quiete pubblica o propagatori di malattie o competitori nel mercato del lavoro servile. È il non aver casa, ancora oggi mentre cerchiamo alloggi su Marte, proprio come accadde a quella coppia che trovò riparo in una grotta per dare alla luce un bambino, prima di migrare da rifugiati in un Paese lontano. È il non avere terra da coltivare, non poter essere biblici «custodi del creato», perché la terra è bruciata dai pesticidi e dalla mutazione climatica e dalla violenza predatoria delle grandi multinazionali. È il non avere lavoro, o avere un lavoro precario o saltuario, senza reddito decente, senza tutela sindacale, senza rispetto della dignità e del singolare talento di ciascun essere umano. Quanto distante questo «magistero del lavoro» dalle chiacchiere moderniste sulla flessibilità che alimenterebbe lo sviluppo economico e che invece semplicemente flette e spezza la carne e l’anima delle persone, che differenza con gli anglicismi con cui il lavoro viene parcellizzato, umiliato, svuotato di senso e ridotto a merce o a osso di seppia, che alterità rispetto all’emergenzialismo dei piani di assistenza che distribuiscono briciole di lavoro che è sempre una grande fatica ma non è mai un vero lavoro, quello che offre «la vera inclusione»: «quella che dà il lavoro dignitoso, libero, creativo, solidale e partecipe», come scandisce il Papa in uno dei suoi discorsi più belli. In questa prospettiva la «conversione ecologica» che annuncia Bergoglio – che volle non a caso chiamarsi col nome del poverello di Assisi – è propedeutica a un modo di produzione che ha l’ambizione di capovolgere la piramide sociale che ci schiaccia: affinché non si estragga ricchezza dalla povertà, ovvero dall’impoverimento della natura, della cultura, della bellezza, dei diritti, della vita e delle sue prerogative. Questa a me appare la grande profezia di Bergoglio: non la fuga dalla storia, ma la ricerca nella storia umana di quel filo rosso che lega il dolore alla salvezza, la demistificazione del male e della sua banalità, ma anche la costante indicazione del varco che lascia intravvedere la luce del bene. Questo fanno i profeti: dicono la verità, la gridano anche quando è scomoda e rischiosa, la rappresentano dinanzi al popolo, non sono Cassandre che spingono alla rassegnazione o alla depressione, ma sono testimoni di una verità che esorta all’azione, all’assunzione di responsabilità, a diventare «seminatori di cambiamento». E qui i poveri non sono solo vittime, ma sono anche protagonisti del possibile riscatto di tutti: perché possono insegnarci l’economia del riuso e del riciclo contro quella del consumismo onnivoro e degli scarti, perché i lavoratori poveri, che sono contadini o artigiani o manovali o pescatori o trasportatori o venditori ambulanti o cartoneros, sono portatori di un bisogno universale di salvezza del mondo, per andare oltre quella dittatura del presente che colonizza i popoli, atomizza gli individui, rompe i legami sociali, disobbedisce al Dio che danza la vita, al Dio che non ci chiede di essere reclute del clericalismo ma sentinelle che scrutano la notte in attesa di una nuova alba.