una lettera persa

«Caro Paolo, vorremmo tanto poterti rivedere presto, per rinnovare il profondo legame spirituale che ci lega a te. Avremmo bisogno della tua presenza qui a Corinto perché ci troviamo continuamente in mezzo a conflitti. Non sappiamo se riceverai questa nostra lettera ma speriamo che tu possa essere informato da altri della nostra difficile situazione. Non è soltanto il problema del mangiare le carni sacrificate agli idoli che crea divisioni ma il nostro stesso radunarci per celebrare la cena del Signore. Anziché essere momento gioioso della nostra unità in Cristo si sta trasformando in motivo di disprezzo e di divisione verso i più poveri della comunità. Infatti, quando ci raduniamo, vi è chi arriva prima e comincia a mangiare le proprie pietanze mentre altri fratelli che lavorano al porto, addetti al carico e scarico delle merci, ci raggiungono soltanto più tardi, e quando arrivano non trovano più cibo perché il padrone di casa e i primi arrivati si sono rimpinzati oltremisura. Tu ci hai insegnato che c’è un unico pane, e noi, diversi gli uni dagli altri, siamo un unico corpo, perché partecipiamo tutti a quell’unico pane che è Gesù Cristo. Ora però la nostra comunione in Cristo è compromessa dall’atteggiamento di alcuni membri della comunità che pensano soltanto a se stessi… Che cosa dobbiamo fare? Aspettiamo con ansia di ricevere il tuo insegnamento e ti salutiamo in Cristo, i fratelli e le sorelle di casa Cloe».

Sappiamo che tra l’apostolo Paolo e i cristiani di Corinto vi è stata una intensa corrispondenza di cui ci è pervenuta soltanto una parte. I conflitti sorti nella Chiesa di Corinto ci sono noti dalle lettere dell’apostolo Paolo e, per quanto possa essere paradossale, è grazie a questi conflitti che siamo venuti a conoscenza delle indicazioni dell’apostolo concernenti la cena del Signore. Infatti gli unici passi del suo epistolario concernenti la celebrazione dell’eucarestia sono entrambi situati nel vivo dei dissensi sorti nella chiesa di Corinto a cui Paolo ha cercato di porre rimedio. Problemi di altri tempi? Si e no. Soltanto una lettura superficiale del testo può farci pensare che il conflitto sorto a Corinto non abbia nulla a che vedere con la nostra realtà di cristiani del 21º secolo. Proviamo a mettere in evidenza il contesto in cui si situano le divisioni dei corinzi che fanno dire a Paolo che la loro cena non è più la cena del Signore. Di qui potremo rileggere autocriticamente le nostre divisioni e domandarci se le nostre celebrazioni non rischino di cadere sotto lo stesso giudizio dell’apostolo. La complessità di questo testo e dei problemi che pone richiederebbe un’ampia trattazione mentre il tempo a nostra disposizione è esiguo; conseguentemente, mi limiterò a concentrare l’attenzione su alcuni aspetti della più complessa questione.

In mezzo ai banchetti

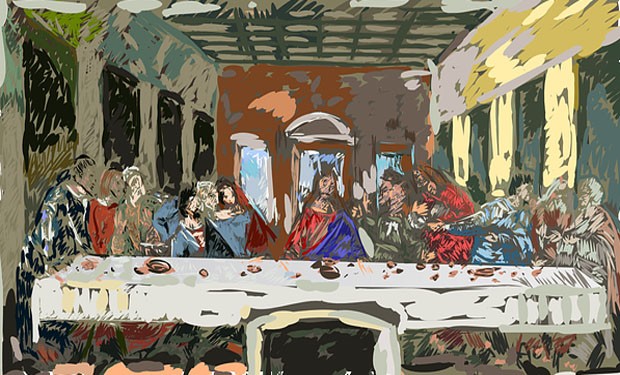

È chiaro a tutti che a Corinto la celebrazione della cena del Signore avviene durante il pasto. A Corinto, come in tutte le Chiese cristiane primitive, l’agape comunitaria è il contesto all’interno del quale si celebra la cena del Signore; non esiste un rito eucaristico isolato, senza il pasto. Ci si incontra attorno a un tavolo, non davanti a un altare. È di qui dunque che occorre partire per cercare di comprendere i dissensi sorti a Corinto. Dissensi che, come appare chiaramente dai duri rimproveri dell’apostolo, non sono innanzitutto di ordine dottrinale, sono dissensi intrecciati con la convivialità, coinvolgono in prima istanza la dimensione delle relazioni sociali e umane interne alla Chiesa. Paolo ha spiegato ai corinzi che quando si radunano nel nome del Signore questa adunanza costituisce il “soma Christou”, cioé “il corpo di Cristo”. Conseguentemente, quando queste relazioni sono compromesse, ne è compromessa anche la celebrazione della cena del Signore che unisce e manifesta questo corpo ecclesiale. Per questo motivo, riassumendo le informazioni ricevute da alcuni cristiani di Corinto, Paolo non ha dubbi: «Quando vi riunite insieme, quello che fate, non è mangiare la cena del Signore» (1Cor 11,20). Per noi moderni la situazione può apparire assurda, dal momento che abbiamo abbandonato il pasto che a Corinto era strutturalmente legato alla celebrazione della cena del Signore. Questa prassi propria dei cristiani di Corinto si iscriveva nel più ampio contesto dei banchetti greco-romani a cui partecipavano anche i cristiani. Una partecipazione che era diventata anch’essa motivo di divisione all’interno della comunità. L’apostolo aveva cercato di porvi rimedio e di ciò ne abbiamo testimonianza nei capitoli 8, 9 e 10 della stessa epistola (si veda, più dettagliatamente, E. Genre, Gesù ti invita a cena. L’eucaristia è ecumenica, Claudiana, Torino, 2007, 23ss.).

Greci e romani (Plutarco, Senofonte, Giovenale, Marziale, ecc.) ci hanno lasciato numerose tracce della tradizione dei banchetti o simposi a cui avevano normalmente accesso soltanto determinate classi sociali e in cui l’assegnazione dei posti a tavola assumeva una grande importanza; conseguentemente la diversa stratificazione sociale dei commensali costituiva un permanente elemento di tensione. Non mancano, tuttavia, degli esempi in cui si cercava di spezzare queste barriere sociali di esclusione per realizzare delle relazioni di “convivialità filantropica”. Ce ne offre un esempio Luciano di Samosata quando afferma che: «La cosa più bella in un banchetto è l’uguaglianza, e il dio che presiede ai conviti si chiama Spartipari, perché tutti devono avere pari la loro parte» (Lettere Saturnali, 3,32). Vi è una tensione permanente tra appartenenza di classe ed egualitarismo e di questa tensione abbiamo più di una traccia nei testi del Nuovo Testamento. È precisamente in questo contesto sociologico e culturale che Gesù si muove e a cui si ricollegano i Vangeli quando ci presentano l’attività di Gesù e dei discepoli. E questo è anche il contesto in cui la comunità cristiana di Corinto fa i suoi primi passi per definire la propria identità. Il banchetto agapico dei cristiani di Corinto si inserisce dunque come nuovo modello aggregativo nel mondo greco e romano dell’epoca con la sua propria originalità. Occorre pertanto distinguere la prassi degli inviti ai banchetti del mondo greco e romano, che avvenivano per iniziativa privata di persone benestanti con biglietti di invito personali, dall’autoconsapevolezza dei primi cristiani che si riunivano perché si sentivano convocati da Dio stesso a formare una comunità di uguali in cui nessuno è escluso. È questa autoconsapevolezza di essere convocati direttamente da Dio che fa la Chiesa e che pone tutti i partecipanti su un piano di pari dignità. Ma è proprio questo che i corinzi sembrano avere dimenticato.

Come i profeti

«Quando vi radunate insieme, quello che fate, non è mangiare la cena del Signore» (v. 20). Sono parole che hanno l’impronta dei profeti quando annunciano il giudizio su Israele. Qui il giudizio cade sulla comunità riunita per il pasto serale all’interno del quale veniva celebrata la cena del Signore. Questi disordini nelle agapi sono stati un problema che ha creato divisioni in molte comunità nei primi secoli di cristianesimo e i corinzi non sono un’eccezione. Non ci si stupirà che se ne accenni ancora in un testo tardivo che ha trovato spazio nel canone del Nuovo Testamento, la lettera di Giuda, in cui si lancia un’accusa a coloro che «sono delle macchie nelle vostre àgapi» (v. 12). Questi problemi, parallelamente alle mutazioni sociologiche del cristianesimo delle origini e alla clericalizzazione dei ministeri, porteranno ad attribuire al pasto comunitario una semplice funzione “caritativa”, separata dalla celebrazione della cena del Signore. L’agape non sarà più l’incontro (koinonia) della comunità attorno al pasto all’interno del quale si celebra la cena del Signore ma rappresenterà l’azione caritativa verso i poveri e i bisognosi. Il sinodo di Laodicea (tra il 342-381) stabilirà, con il canone 28, il divieto di tenere le agapi nelle chiese (PG 137,765.). Da questo momento le agapi dei cristiani non fanno più parte del contesto liturgico in cui si celebra la cena del Signore ma vengono confinate nello spazio caritativo/diaconale della Chiesa. Noi tutti siamo eredi di questa decisione assunta a Laodicea così come lo siamo della svolta costantiniana. Resta però la domanda: perché l’apostolo Paolo insiste su questo aspetto agapico all’interno del quale si celebra la cena del Signore? Non avrebbe potuto anticipare la decisione di Laodicea e risolvere questi dissensi che si sono protratti per secoli? Io credo che nella difesa che l’apostolo Paolo fa della dimensione agapica della cena del Signore vi sia un motivo teologico che tocca in profondità la natura stessa della Chiesa. Già lo abbiamo in parte anticipato, ma è necessario riprenderlo e approfondirlo.

Nella risposta dell’apostolo ai corinzi notiamo una forte contrapposizione tra la propria cena (to idion deipnon) e la cena del Signore (kuriakon deipnon). E in questa contrapposizione sta il motivo di fondo della critica dell’apostolo. La ricostruzione dell’accaduto non può che essere congetturale. Rinaldo Fabris propone questa ricostruzione: «Nella sala del padrone di casa-triclinio prendono posto gli amici e i clienti del padrone di casa – circa una decina di persone – mentre nell’atrio o peristilio si sistemano tutti gli altri. Dopo la benedizione del pane eucaristico segue il pasto comune con le varie vivande portate dagli ospiti. Alla fine – «dopo aver cenato» – c’è la benedizione del calice eucaristico. È al momento del pasto comune che avvengono le divisioni. I pochi cristiani benestanti e di alto rango consumano fra loro le ricche vivande che hanno portato, mentre «quelli che non hanno niente soffrono la fame e si trovano a disagio” (R. Fabris, Prima lettera ai Corinzi, Paoline, Milano, 144). Questa cornice più che verosimile ci aiuta a capire la reazione dell’apostolo che biasima duramente il comportamento anti-comunitario, anti-ecclesiale dei corinzi, che così facendo, spezzano la dimensione di comunione fraterna e, con essa, la comunione con il Signore della mensa. L’espressione greca ton idion deipnon, la “propria” cena, sta qui ad indicare la privatizzazione di un evento a carattere simbolico che è operativo unicamente nella dimensione del kuriakon deipnon, della cena del Signore, cioè di una comunione che ruota attorno a Gesù Cristo e non alle pietanze. Paolo lo aveva chiarito già nel capitolo 10 della stessa epistola quando aveva invitato i corinzi a prendere le distanze dall’idolatria, dai banchetti pagani, ricordando che «vi è un unico pane, noi, che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell’unico pane» (1Cor 10, 17). È precisamente ciò che i corinzi non sono più in grado di riconoscere con il loro atteggiamento egoistico: «Resta esclusa la convivialità con Cristo, perché si escludono i poveri dalla propria convivialità – commenta Barbaglio –. La celebrazione eucaristica diventa illusoria… È annullato il rapporto di comunione partecipazione con il Signore sotto il segno della cena, perché si annulla il rapporto di comunione e solidarietà con i fratelli bisognosi sotto il segno della cena comune… Dove non c’è Chiesa, intesa quale comunità solidale, non può esserci la cena del Signore» (G: Barbaglio, La prima lettera ai Corinzi, EDB, 1995, p. 573). In altre parole, con il loro comportamento conviviale, i corinzi, senza esserne consapevoli, si sono autoesclusi dalla cena del Signore. Perché vi sia inclusione occorre che chi mangia la “propria” cena riconosca che la condivisione del pane e del vino della cena del Signore, dono di Dio per tutta la Chiesa riunita, richiede il superamento del proprio ego e il rispetto dell’uguaglianza e della fraternità di tutti i membri della comunità.

La “tradizione” e i commenti dell’apostolo

È a questo punto che l’apostolo Paolo cita la “paradosis”, la tradizione della cena del Signore che leggo nella versione interconfessionale (TILC):

«Io ho ricevuto dal Signore quel che a mia volta vi ho trasmesso: nella notte in cui fu tradito, il Signore Gesù prese il pane, fece la preghiera di ringraziamento, spezzò il pane e disse: “Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me”. Poi, dopo aver cenato, fece lo stesso col calice. Lo prese e disse: “questo calice è la nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue. Tutte le volte che ne berrete, fate questo in memoria di me”. Infatti, ogni volta che mangiate da questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore, fino a quando egli ritornerà» (1Cor 11, 23-26).

Questo è quanto Paolo ha ricevuto e che ora ricorda ai corinzi. L’azione della cena del Signore consiste dunque nel “fare”, cioè nel ripetere i gesti compiuti da Gesù in sua memoria. Due volte ricorre l’azione verbale “fare” e due volte “in memoria di me”. Le espressioni temporali “tutte le volte”, “ogni volta”, indicano la ripetitività del rito che i corinzi praticano con regolarità ma che agli occhi dell’apostolo si è trasformato in un anti-rito: «quello che fate, non è mangiare la cena del Signore». Non entro qui nel merito della “memoria”, anamnesis, concetto così importante nella Bibbia ebraica e non a caso presente proprio in queste parole riferite a Gesù e che richiederebbe un’ampia trattazione. Riprenderò invece due considerazioni dell’apostolo come suo commento dopo aver citato la “tradizione”: a) il mangiare il pane e il bere indegnamente dal calice; b) il discernere il corpo (del Signore) che si riallaccia alla situazione che ha provocato scissioni e divisione nella comunità.

a) Mangiare e bere “indegnamente”. Dopo aver citato la tradizione Paolo cerca ora di trarne insegnamento per i corinzi che si sono distanziati da essa creando confusione e divisioni. L’avverbio anaxios che le nostre bibbie rendono con “in modo indegno”, “indegnamente”, non indica le persone bensì il modo di partecipazione; l’indegnità consiste nel fatto che alcuni mangiano “la propria cena” senza più scorgere il legame di solidarietà che li lega alla comunità. Chi si comporta in quel modo si rende «colpevole (enoxos) verso il corpo e il sangue del Signore» (v. 27) perché non riconosce il vincolo della comunione ecclesiale che fa sì che quel mangiare e quel bere siano realmente la cena del Signore. Cristo è realmente presente fra i commensali come corpo spirituale nella comunione (koinonia) dei suoi membri in cui ognuno è parte di un unico corpo. Mangiare “la propria cena” è il modo indegno di partecipare alla cena del Signore perché così facendo si ferisce e si spezza la comunione (koinonia), la comune appartenenza all’unico pane che è Gesù (1Cor 10,17). Di fatto, i corinzi, senza rendersene conto, hanno creato un nuovo rituale che «disprezza la chiesa e umilia coloro che non hanno nulla» (v. 22b), un rituale che ha smarrito la dimensione dell’agape comunitaria e lo ha trasformato in un pasto che non è più “mangiare la cena del Signore” ma un consumare egoisticamente dei cibi che non si situano più sotto la benedizione del Signore perché sono stati portati per sé e non per essere condivisi con i fratelli e le sorelle. Il commento critico dell’apostolo non è di natura sociologica ma teologica e più precisamente cristologica; per superare i dissensi Paolo non propone ai corinzi di istituire un servizio d’ordine, un simposiarca che garantisca l’ordine e il rispetto del rito, come avveniva nei simposi greco-romani. E non pensa neppure di poter risolvere la questione facendo ricorso alla sua autorità di apostolo. No, Paolo fa unicamente riferimento a Cristo, e questo è il motivo per cui ricorda ai corinzi la “paradosis”, la tradizione, di cui egli non è che un anello di trasmissione.

b) Discernere il corpo. Dal ragionamento di Paolo si capisce che il suo interesse non è di tipo sacramentale nel senso con cui lo interpretiamo oggi, legato al pane e al vino, bensì alla nozione di “corpo”. Prima di accostarsi alla cena del Signore i corinzi sono invitati a fare un vero e proprio autoesame (dokimazeto antropos eauton) perché chi prende parte alla cena «senza distinguere il corpo mangia e beve la propria condanna» (v. 29). Questa autoverifica, come emerge chiaramente dal contesto, non riguarda «la sfera dei sentimenti né l’ambito di idee teologiche sul sacramento, bensì – ricorda Barbaglio – la “prassi” conviviale» (Barbaglio, cit., 599 ). Che cosa si deve intendere allora con “corpo”? Le nostre versioni moderne aggiungono spesso “del Signore”, seguendo la variante dei codici che è però un’interpretazione. Fabris sostiene che: «Nel contesto del discorso di Paolo chi non riconosce il corpo equivale a chi “mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno”, così come chi “mangia e beve la propria condanna” coincide con chi “dovrà rispondere del corpo e del sangue del Signore”. Allora il corpo che non viene riconosciuto è l’unico corpo formato dai partecipanti all’unico pane (1Cor 10, 17). È la “Chiesa di Dio” che viene disprezzata perché i poveri sono umiliati» (Fabris, cit., 153). Dovrebbe essere chiaro dunque che il “corpo” da discernere, da riconoscere, è vivente nella relazione intersoggettiva dei diversi membri della comunità, che devono essere rispettati e non disprezzati e offesi.

L’invito finale dell’apostolo ad aspettarsi si situa in questo stesso orizzonte e si riallaccia a quanto scritto all’inizio del brano:«È necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati (dòkimoi) siano riconosciuti tali in mezzo a voi» (v. 19). Chi sono questi “dòkimoi”, cioè “quelli che sanno superare le prove”, come traduce la TILC, se non coloro che sono in grado di distinguere la cena del Signore che raffigura simbolicamente il corpo di Cristo che è la Chiesa da ”toidion deipnon”, da chi pensa solo a se stesso? Le divisioni dunque possono avere anche un valore positivo, terapeutico potremmo dire, nel senso che possono innescare un autentico processo di maturazione. Il verbo greco “dokimazein” nell’antichità veniva anche usato per indicare la purezza di un metallo, purezza che si affermava attraverso la prova del fuoco. Il biasimo dell’apostolo non è un ammonimento moralistico, paternalistico, bensì un richiamo che egli rivolge a dei fratelli e sorelle in fede («fratelli miei», v. 33).

Concludendo pongo ancora alla nostra attenzione due questioni.

La prima. Eredi della decisione di Laodicea, abbiamo ridotto la cena del Signore ad un rito interclassista che non considera più la disparità sociale ed economica una questione teologica. La cena del Signore è diventata sempre più l’atto di una pietà personale privata che non si interroga sul “discernimento del corpo” che costituisce la chiesa. Ridare vita alla correzione di Paolo significa dare corpo, nel vivere quotidiano e nella liturgia della cena del Signore, a quella parola biblica così cara ai profeti e a Gesù che si chiama “giustizia”(sedaqah) affinché il rito eucaristico non venga “destoricizzato” ma situato nella vita reale, come era quella di Gesù e dei discepoli. La giustizia di Dio che perdona e crea vita nuova, nell’effusione del suo Spirito, trasforma la vita dei commensali e li rende capaci di operare secondo giustizia nella chiesa e nel mondo.

La seconda. L’apostolo Paolo ha cercato di correggere la ritualità deviata dei corinzi con un forte invito a riconsiderare la prassi conviviale delle assemblee. Nel cercare di correggere gli abusi dei corinzi, l’apostolo non si è proposto di elaborare una propria “dottrina” della cena del Signore ma ha ricordato le azioni e i gesti compiuti da Gesù nell’ultima cena in cui era presente anche Giuda. In altre parole la cena del Signore non è la prassi di una “teoria teologica” ma, come ci ricorda Moltmann: «La comunione conviviale con Cristo deriva da un invito fattoci da Cristo stesso, non da un dogma cristologico» (J.Moltmann, La chiesa nella forza dello Spirito, Brescia, Queriniana, 1976, p. 321). La domanda che da Corinto giunge a noi oggi interroga le nostre diverse cene ed eucarestie perché al primato della prassi si è sostituito il primato della confessionalità che crea delle appartenenze ecclesiali chiuse che mettono in ombra l’invito di Gesù che non è esclusivo ma inclusivo. Sapremo correggere i nostri abusi?