lotte per un mondo più inclusivo

lungo i cammini della liberazione

le gioie e le speranze di una teologia declinata al futuro

Il suo primo numero la rivista internazionale di teologia Concilium lo ha pubblicato nel 1965 prima ancora della conclusione del Vaticano II, con la lucida consapevolezza – come evidenziano i teologi brasiliani Maria Clara Bingemer e Luiz Carlos Susinnell’editoriale del numero, il primo del 2016, che celebra il «duplice giubileo» – che, «per una Chiesa che si rinnovava in modo così radicale», fosse «necessaria una teologia ugualmente rinnovata». E non ci sono davvero dubbi che la rivista sia stata «una delle espressioni più qualificate di questo rinnovamento teologico».

Chiamata dunque a celebrare il doppio appuntamento, quello del cinquantesimo anniversario del Concilio, con tutto ciò che questo ha comportato per la vita della Chiesa, e quello del suo cinquantesimo compleanno, la rivista aveva organizzato, nel maggio del 2015, alla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro, un grande convegno internazionale, sul tema “Cammini di liberazione: gioie e speranze per il futuro”. Titolo, questo, che, oltre a recuperare «la bella e felice» espressione iniziale della Costituzione pastorale Gaudium et spes, voleva indicare la necessità non solo e non tanto di fare memoria di un evento passato, per quanto straordinaria sia stata la sua importanza per la Chiesa, quanto piuttosto, spiegano Bingemer e Susin, di «riscattare tutto il potenziale di innovazione e di appello che questa espressione conteneva, puntando al futuro» e dunque di domandarsi come quell’avvenimento «continui a invitarci a guardare avanti, attenti alle domande e alle inquietudini delle nuove generazioni e disposti a una fedele creatività nel tentativo di rispondere a esse». Con la convinzione, espressa dal teologo Jon Sobrino nel suo intervento, che «vi sono eventi passati che seppelliscono la storia e catene che la imprigionano. E vi sono eventi passati che liberano la storia dalle catene, come molle che spingono in avanti».

Non sorprende allora come, raccogliendo in questo primo numero del 2016, il cui titolo riprende esattamente quello del convegno, le riflessioni tenute a Rio de Janeiro nel maggio del 2015, la rivista Concilium dimostri nella maniera più chiara come la teologia da essa elaborata nel corso di questi cinquant’anni abbia «sempre seguito da vicino i cambiamenti epocali avvenuti nella cultura e l’avvento di nuovi paradigmi che hanno orientato l’intelligenza della fede verso inevitabili trasformazioni». Trasformazioni che, come evidenzia nel suo intervento André Torres Queiruga,portano con sé sfide di enorme portata, a cominciare da quella «lanciata al pensiero religioso dalla Modernità con la scoperta dell’autonomia». Una questione di fronte a cui la teologia si rivela ad oggi piuttosto impreparata, non avendo ancora trovato parole che presentino le questioni religiose «che ci interessano realmente» in maniera «davvero significativa, al di là della semplice ripetizione di formule o di concetti che non parlano affatto o dicono molto poco». Basti pensare, spiega il teologo spagnolo, a quanto sia difficile parlare, «in un ambiente mediamente critico», di questioni come la Trinità, o di Gesù Cristo, del male, della preghiera e di molti altri temi che costituiscono il nucleo del messaggio cristiano.

Deriva da qui, secondo il teologo indiano Felix Wilfred, la necessità per la teologia di diventare «umile nel mezzo della situazione di crisi che l’umanità sta affrontando» e di cooperare con svariate altre forze, focalizzandosi «sugli elementi essenziali». Perché proprio come, di fronte alla casa in fiamme, si ha il tempo di salvare solo le cose fondamentali, così, «quando l’umanità e la natura sono in crisi profonda e immerse nella diseguaglianza e nell’esclusione, abbiamo bisogno di elaborare delle teologie, sia nel Nord che nel Sud del mondo, che si occupino esplicitamente della situazione di crisi dell’umanità e del creato». Una sfida che, per la teologia, presuppone anche la disponibilità, come sottolinea la teologa tedesca Regina Ammicht Quinn, a lasciarsi interpellare e «interrompere» da dubbi e domande, da inquietudini e provocazioni.

di seguito alcuni stralci della riflessione di Wilfred

L’intera vita è un viaggio; così anche la liberazione. Eguaglianza e inclusione sono i due occhi della liberazione; sono anche i mezzi per valutare la distanza che abbiamo percorso sulla strada della libertà: maggiori sono l’eguaglianza e l’inclusione, più grande è la liberazione. L’assenza di eguaglianza e di inclusione implicherebbe un mondo di crescente violenza e di crescenti contraddizioni. (…)

Nel mondo in via di globalizzazione il neoliberismo e il capitalismo avanzato, come grandi metanarrazioni, pervadono e controllano – sia come prassi che come ideologia – tutti gli ambiti della vita. L’umanità e la natura hanno bisogno di essere progressivamente liberate dalla loro morsa. (…). In questo cammino di lotta e di liberazione (…) da parte di donne e uomini di ogni nazione, le religioni e le teologie potrebbero svolgere un ruolo importante, con tutte le loro risorse.

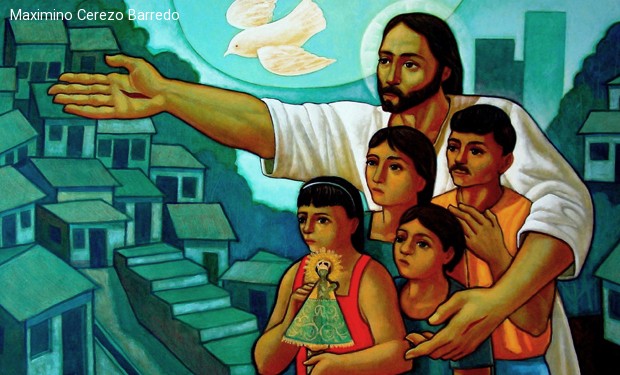

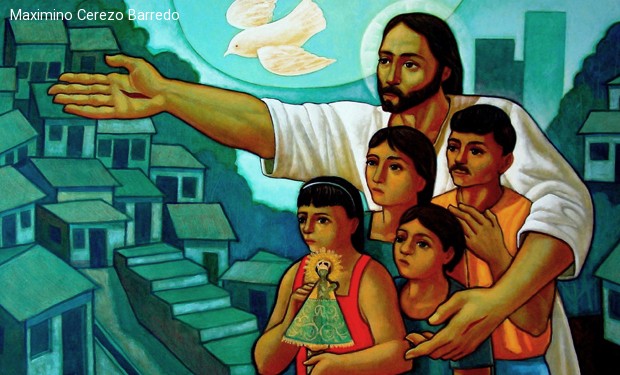

Il ruolo della teologia si pone nel contesto della lotta per l’eguaglianza e l’inclusione ispirate dalla compassione e dalla solidarietà. Sulle orme di Gesù, una teologia genuina affronterà le questioni pressanti che toccano l’umanità e la natura, e intreccerà con questi temi la questione di Dio, dal momento che l’umano, il divino e l’universo sono inestricabilmente interconnessi a formare un unico mistero. (…).

UNA TEOLOGIA FOCALIZZATA SUGLI ELEMENTI ESSENZIALI

Senza un contatto diretto con la realtà; la teologia rischia la propria credibilità, per quanto brillantemente possa spiegare gli assunti dottrinali in riferimento alla Scrittura e alla tradizione. È necessario che la teologia diventi umile nel mezzo della situazione di crisi che l’umanità sta affrontando e sia pronta a cooperare con svariate altre forze. In un mondo segnato dalla frammentazione – della conoscenza, del sé, della comunità, dell’economia, della politica ecc. – la teologia, credo, potrebbe offrire un qualche senso di speranza. Una teologia correttamente orientata (…) possiede il potenziale per una visione olistica e mistica e per un approccio integrale. Questo è ciò che si richiede oggi per rispondere alla diseguaglianza e all’esclusione, all’oppressione e all’ingiustizia.

Quando la casa ha preso fuoco, si ha il tempo di salvare solo le cose essenziali. Quando l’umanità e la natura sono in crisi profonda e immerse nella diseguaglianza e nell’esclusione, abbiamo bisogno di elaborare delle teologie – sia nel Nord che nel Sud del mondo – che si occupino esplicitamente della situazione di crisi dell’umanitå e del creato. La teologia è tenuta a rispondere e ha una responsabilità nei confronti dell’umanità e della creazione di Dio. Può essere interessante compiere studi sulla verginità di Maria e fare sottili distinzioni teologiche tra la verginità ante partum, in partu, post partum ecc. Può essere stimolante discutere sul riavvicinamento tra i protestanti e i cattolici in merito alla interpretazione della dottrina della giustificazione. Ma tali interessi dottrinali che hanno impegnato e continuano a impegnare tanta attenzione del mondo teologico, devono retrocedere in secondo piano di fronte alla vastità dei problemi che l’umanità sta affrontando: problemi di diseguaglianza, esclusione, violazione della dignità e dei diritti umani, violenza, guerra, oppressione delle donne e discriminazione nei loro confronti, questioni ambientali. Purtroppo, un’ampia parte della teologia odierna – anche tra i teologi che asseriscono di trarre ispirazione dal Vaticano II – è spesso evasiva sulla questione della povertà, della diseguaglianza e dell’esclusione.

Questi teologi spesso si perdono nelle discussioni se il Vaticano II sia in continuità con la tradizione o rappresenti una rottura e focalizzano la loro attenzione su minuzie esegetiche nell’ermeneutica dei testi conciliari. Una teologia che si limitasse a spiegare e a interpretare gli aspetti dottrinali del cristianesimo e il suo sistema simbolico non renderebbe un buon servizio all’umanità. La teologia ha bisogno di puntare il suo sguardo sul mondo e di cercare di rispondere alle questioni cruciali che gli esseri umani individualmente e collettivamente trovano proprio al centro della loro esistenza.

Vi è un grande divario fra la teologia classicista e l’empirica esperienza della vita quotidiana e delle sue lotte. Dio ha identificato il sé di Dio con l’umanità (verbum caro factum est). Giustamente, dunque, Nicolò Cusano ci ricorda che Dio è un cerchio infinito il cui centro è dovunque e la cui circonferenza non è da nessuna parte. Esiliare Dio e il prossimo dall’orizzonte dell’economia per perseguire un egoismo e un individualismo grossolani costituisce la più grande sfida da affrontare per la teologia odierna. Se il sabato (…) rappresenta un’interruzione, una pausa per pensare al tutto in vista di una trasformazione creativa, allora il ruolo della teologia sarebbe quello di promuovere la pratica del sabato in ogni campo della vita umana, personale e collettiva. Ciò significherà aiutare a connettere ogni frammento con il tutto; connettere ogni giorno con il giorno che non avrà fine.

Per seguire l’umanità nel suo cammino di liberazione, la teologia ha bisogno di attuare una riallocazione del sacro, rispetto agli spazi e agli oggetti tradizionalmente venerati; ha bisogno di nutrire rispetto per l’intera creazione e per tutte le forme di vita, dal filo d’erba agli esseri umani. Una delle intuizioni fondamentali della Bibbia è che la qualità di una comunità si misura dal modo in cui si prende cura dei suoi membri più deboli e più vulnerabili, e per tutto questo l’eguaglianza e la giustizia sono essenziali e centrali. Tale visione ricorre nell’intero corpus della tradizione biblica, in cui l’idolatria e l’ingiustizia sono interconnesse. Infatti, abbandonare il Signore ha provocato ingiustizia e diseguaglianza nella società; e, inversamente, l’ingiustizia sociale ha allontanato dal Signore e ha portato agli idoli.

A sua volta, l’esclusione è diametralmente opposta alle dinamiche di interdipendenza che ci vengono presentate nella Genesi dal racconto della creazione. Nella creazione Dio connette tutte le creature fra loro in armonia; la creazione, tuttavia, conferisce a ogni creatura anche la propria peculiarità, unicità e identità. Quando l’esclusione viene messa in pratica come assimilazione dell’altro, nega la legittima diversità e pluralità. Ciò che Dio ha esercitato nella creazione dovrebbe caratterizzare anche le comunità umane. Qui sta un compito importante per la teologia: quello di contribuire a creare comunità senza esclusione, comunità che rispettino le differenze e la pluralità. Ed è un compito di importanza cruciale in questi tempi in cui il sistema economico imperante è diventato una forza di divisione e di conflitto fra comunità.

La liberazione e il perseguimento dell’eguaglianza e dell’inclusione saranno ispirati da un nuovo senso del sacro e nutriti dalla profonda fede di Gesù. In un mondo che ha sacralizzato la gerarchia e il potere, che ha coltivato la diseguaglianza e praticato l’esclusione, Gesù ha difeso e propugnato la dignità di ogni essere umano come nuovo tempio di Dio: l’esclusione dei poveri dalla conoscenza, dalla libertà, dalla dignità, dalla partecipazione e dalla comunità era il vero sacrilegio. I vangeli ci dicono che Gesù era più interessato alle sofferenze e alle privazioni degli esseri umani che al peccato. Purtroppo, la soteriologia cristiana giunse a essere costruita intorno al peccato e non sugli aspetti più importanti delle azioni di Gesù per il bene (salus) di esseri umani e comunità. La visione gesuana della liberazione era radicata nell’esperienza del divino inteso come un Dio compassionevole e solidale con l’umanità sofferente. L’esperienza della sofferenza, della povertà, delle privazioni e dell’asservimento degli esseri umani lo toccava profondamente. La compassione e la solidarietà gli sgorgavano dall’intimo, dalle viscere. Una teologia che segue le orme di Gesù incorporerà la sua visione, la sua passione e la sua prassi. Come Gesù, metterà in discussione quello che viene accettato come lampante e fuori di ogni dubbio.

FECONDAZIONE INCROCIATA DI TEOLOGIE

C’è stato un tempo in cui le questioni teologiche venivano impostate in Occidente e coloro che venivano dall’Asia, dall’Africa, dall’America Latina e dall’Oceania potevano dare un senso alla teologia solo nella misura in cui partecipavano dei dibattiti teologici di matrice occidentale. Oggi, la teologia occidentale, salvo alcune lodevoli eccezioni, è alle prese con una profonda crisi. I suoi approcci teologici pretenziosi e altisonanti si pongono in netto contrasto con la realtà effettiva di un cristianesimo occidentale logoro, dal quale i fedeli si allontanano in massa. Sembra esserci ben poca corrispondenza fra questa teologia e la situazione sul campo. La teologia occidentale dominante mi appare come un esercizio intellettuale per chi ha tempo libero, svincolata dalle problematiche urgenti dell’umanità e della natura. Ci si comincia a chiedere a chi sia rivolta questa teologia, e cui bono – cioè: a chi giova? Porrò la questione in maniera chiara e semplice: la teologia europea non ha futuro se non è disposta ad avviare un dialogo serio con le teologie emergenti in diverse parti del mondo, sulla base dell’esperienza di oppressione, di sofferenza, di diseguaglianza e di esclusione. (…).

CONCLUSIONE

Il cammino di liberazione è distribuito su molti deserti che devono essere attraversati con grande speranza. Sono i movimenti di resistenza in tutto il mondo contro la diseguaglianza e il rifiuto di abbattere l’esclusione a offrire speranza per il futuro. Questa resistenza è portata avanti da vari movimenti sociali, globali e locali. Sono oggi la coscienza del mondo e incarnano l’etica nella pratica.

In questo cammino di lotta e di liberazione, che deve essere intrapreso nella speranza congiuntamente da donne e uomini di ogni nazione, un giusto tipo di teologia potrebbe avere un ruolo molto significativo. Si potrebbe chiedere: “Che cosa si intende con giusto tipo di teologia?”. Risponderò ricordando una parabola di Buddha di 2.500 anni fa: la parabola della freccia avvelenata. Un uomo era stato colpito da una freccia mentre stava attraversando una foresta. Mentre i suoi amici e i suoi parenti si stavano dando da fare per aiutarlo, egli non volle in alcun modo che la freccia gli fosse tolta finché non gli fosse ben chiaro chi era stata la persona che lo aveva preso di mira con il dardo, quale fosse il suo nome, la sua età, il suo villaggio, la sua corporatura, la lunghezza dell’arco che aveva usato. E insistette nel voler sapere se le penne della freccia utilizzata fossero quelle di un avvoltoio, di una cicogna, di un falco o di un pavone! Questa parabola era una tagliente critica di Buddha contro l’alta casta dei brahmini del suo tempo, con la loro teologia piena di astruse speculazioni metafisiche, gravemente fallimentari dal punto di vista pratico. Buddha invitava ogni persona a rispondere alla sofferenza e all’oppressione con karuna (compassione e misericordia) e senza indugio. Nei suoi insegnamenti, Buddha sostenne l’eguaglianza di ogni uomo e di ogni donna senza distinzione, in virtù del fatto che ognuno è egualmente capace di illuminazione. Spezzò la stratificazione sociale delle caste che escludeva delle persone. Tuttavia, quando gli fu chiesto di Dio, Buddha tacque. L’enigmatico silenzio di Buddha costituisce in sé un grande tema.

Cinquecento anni dopo Buddha, Gesù si è identificato con l’umanità sofferente. Quello che colpisce è che Gesù ha rotto il silenzio di Buddha. Gesù ha aperto la sua bocca per parlare di un Dio, un Dio Padre-e-Madre profondamente coinvolto nella vita degli esseri umani e nelle loro sofferenze. Questo Dio non è una realtà alienante, ma un Dio compassionevole, misericordioso e solidale, che tratta con eguaglianza tutti i suoi figli e le sue figlie. Abbiamo così un grande messaggio di speranza per continuare a lottare per l’eguaglianza e l’inclusione e per proseguire sul cammino delle lotte per la liberazione, in questi tempi in cui la vita umana e la convivenza sono minacciate dal mercato liberista e dal suo modello di sviluppo. Una teologia sensibile alla questione dell’ineguaglianza e dell’esclusione nel nostro mondo odierno ha il compito liberatore di desacralizzare il “vitello d’oro” del libero mercato. La teologia cercherà costantemente di intrecciare la questione di Dio con i problerni epocali che affliggono l’umanità e di fornire una visione che si basi sull’unità di fondo del mistero dell’umano, del divino e dell’universo.