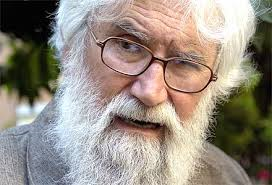

fratel Arturo Paoli e le sfide per la chiesa di oggi

TRE SFIDE PER LA CHIESA

ABBIAMO TRASCURATO L’ESSENZIALE

di Arturo Paoli

Quale futuro per la Chiesa? Quale Chiesa serve per costruire il futuro della società in cui viviamo, e specialmente dei giovani a cui è affidato il tempo a venire?

Se ripenso alla mia lontana giovinezza e alla città nella quale sono nato e cresciuto, ritrovo una Chiesa che aveva una grande importanza. Erano gli anni dell’affermazione del fascismo che chiamava la gioventù a partecipare alla vita pubblica e alla organizzazione politica e che aveva molte possibilità di entrare nella vita delle persone attraverso l’offerta del lavoro e dell’istruzione. La Chiesa rappresentava l’alternativa a questa proposta, proponendo un impegno politico orientato verso la costruzione di un progetto di pace e di concordia. La mia famiglia seguiva l’obbligo della messa domenicale ma non mi ha motivato a prendere parte alle iniziative della Chiesa. Ho cominciato a pensare l’importanza della Chiesa animato dal bisogno di intervenire attivamente per contribuire alla pace della città. Ero motivato da una visione della Chiesa più politica che religiosa perché gli avvenimenti del tempo ci chiedevano necessariamente una partecipazione alla vita sociale. L’Azione Cattolica rappresentava il movimento antitetico al fascismo, attraverso un’azione profonda, educativa, rivolta all’interiorità della persona. La Chiesa era guidata da un Papa molto combattivo, Pio XI, che chiamò i giovani a riunirsi per non perdere i valori della spiritualità. Quando il governo fascista decretò la chiusura dei gruppi di Azione cattolica, si ebbe un forte contrasto che si rivolse grazie alla fermezza del Papa che voleva garantire alle famiglie, in modo assoluto, la libertà di educare i figli secondo le loro tradizioni religiose. Il contrasto si concluse con la stipula dei Patti Lateranensi e da lì ebbe inizio l’insegnamento obbligatorio della religione nelle scuole, che oggi è tanto mal visto. Ma dal punto di vista sociale fu un’epoca di grandissima vivacità della Chiesa, si passò da un’appartenenza tradizionale, fondata su un’obbedienza un po’ sorniona, a un interesse veramente profondo verso la Chiesa. Il fascismo portò alla luce il contrasto tra due istituzioni, lo Stato e la Chiesa, che avevano lo stesso interesse verso la gioventù e quest’ultima si organizzò come azione antifascista. Essa vedeva nello stato una laicizzazione eccessiva della società e quindi fu stimolata a intensificare le sue iniziative in modo da non perdere la sua influenza nella cura dei giovani e della spiritualità.

La mia guida fondamentale fu Giorgio La Pira che aveva una visione della Chiesa mistica e politica allo stesso tempo; lui trovava nella Chiesa la forza interiore per dedicarsi agli altri, ai poveri soprattutto, e proprio questo amore ai poveri che nasceva dalla Chiesa mi motivò a entrare nel sacerdozio.

La Pira viveva misticamente la Chiesa, non parlava tanto dell’istituzione quanto della vita interiore e fu lui che mi introdusse a una visione della Chiesa di tipo religioso piuttosto che combattivo. Poi ci fu la guerra, il mio trasferimento a Roma, che vissi come chiamata a impegnarci per portare non soltanto la fede ma anche l’unione tra le persone e specialmente tra i giovani. La grande adunata dei baschi verdi convocata a piazza San Pietro nel 1948 fu una grande celebrazione di forza, alla quale partecipai con vivo entusiasmo. Nonostante il trionfo della beatificazione recente, molti sentono che la Chiesa cattolica sta attraversando un periodo di crisi. Non è strano nel tempo dell’ultimo concilio ecumenico circolava un motto che rappresentava vivamente la situazione della Chiesa: semper reformanda et semper reformata. In una parola la Chiesa deve essere sempre in uno stato di cambiamento. Tre pensatori presentano alla Chiesa del nostro tempo tre sfide per il suo rinnovamento. Penso che sarebbe urgente rispondere a queste tre sfide che la ringiovanirebbero.

La prima sfida in ordine di tempo viene dal gesuita TEILHARD DE CHARDIN: qual è il significato dell’incarnazione del logos? che senso vero ha la redenzione, nome del progetto di Gesù? Il gesuita risponde amorizer le monde, amorizzare il mondo! Gesù, il verbo di Dio, cala nella terra (il che è più vero che dire viene sulla terra), mette una forza e una energia di amore che la spinge a tendere verso una sua unificazione. Gesù stesso ce lo ha detto in queste parole: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo (Mt 5,13). Chi è questo voi? Il corpo mistico, noi credenti che facciamo parte di un corpo la cui testa è il Cristo Gesù e questa testa costituisce l’unità di tutto il corpo. L’avere pensato il sacrificio della croce come riscatto dell’anima ha tolto alla croce il suo vero senso che è quello di orientare l’umanità dei credenti verso l’unità. Quante volte ritorno alla Lettera ai romani nel capitolo ottavo. Se i cristiani fossero istruiti nel vero senso che lo Spirito Santo dà alla terra non continuerebbero ad avvelenarla per trarne profitto e denaro: la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità – non per suo volere ma per volere di Colui che l’ha sottomessa – e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio (Rom 8,19-21). E forse non esiste una parte del mondo così rapace come l’occidente cristiano. Abbiamo discusso su tante cose e abbiamo trascurato l’essenziale: la responsabilità che noi abbiamo verso la natura che è un essere vivente che Dio ha affidato alle nostre cure. Non si è mai sentito lanciare ai politici del momento l’accusa di non esigere il rispetto verso la terra.

La seconda sfida viene dal filosofo ebreo EMMANUEL LEVINAS che ci offre una lettura della morte di Cristo sulla croce che non è quella che normalmente trasmettono i cristiani: un pagamento del riscatto dalla schiavitù in cui siamo caduti per i nostri peccati. L’interpretazione che ci viene da Isaia è quella stessa che troviamo in San Paolo: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo; apparso in forma umana umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce (Fil 2,6-8). L’ebreo Lévinas pur restando ebreo, in un discorso pronunziato alla Sorbona, analizzando questa estrema umiliazione di Cristo, con profonda acutezza scopre che non esisteva altro modo per strappare questa radice dell’orgoglio umano che è la causa della discordia, delle guerre, di tutte le violenze che rendono triste e tragica la convivenza umana.

E finalmente la terza sfida che la Chiesa dovrebbe raccogliere è quella del terzo pensatore, LUIGI ZOJA: la morte del prossimo. La Chiesa ha sempre guardato con diffidenza l’amore, dando spazio alla verità. In nome della verità è ricorsa alla violenza delle condanne a morte, spesso in maniera cruenta, ha innalzato il rogo per Girolamo Savonarola, ha impiccato Arnaldo da Brescia e molti altri esseri di grande rettitudine di vita, solamente per proclamare alcune verità spesso incomprese nel momento e valorizzate in seguito. Ha condannato innocenti non riconoscendo che nel vero amore è la verità dell’uomo, mentre la verità orgogliosa è quella che si separa dall’amore. Il Cristo autentico è quello che ci offre il vero amore: amatevi come io vi ho amato, non vi chiamo più servi ma amici. Quando la Chiesa accoglierà queste sfide? Anche noi siamo parte di questa Chiesa, le generazioni future o accoglieranno queste tre sfide o segneranno la fine dell’esistenza sulla terra.