nei giorni scorsi diversi episodi sono stati il pretesto per mass media e social media per cavalcare di nuovo il pregiudizio del ‘rom ruba bambini’

a S. Bontempelli (su ‘il Corriere delle migrazioni’ del 25 novembre 2013) si deve questa bella e puntuale ricostruzione dell’origine di questa falsa leggenda, di un vero mito che vanta addirittura una lunga storia letteraria:

“i rom non rubano i partiti”

Quella della “zingara rapitrice” è una falsa leggenda, ormai lo sanno (quasi) tutti. Ma pochi conoscono l’origine di questo mito, che risale all’età moderna e ha una lunga storia letteraria.

A volte i fatti di cronaca sono molto istruttivi. A volte, non sempre. Il 19 ottobre scorso, a Farsala in Grecia, i poliziotti trovano una bambina bionda in un insediamento rom. E siccome i rom – così pensano gli agenti – non possono essere biondi, la bambina sarà stata senz’altro rubata. Parte la caccia ai “veri” genitori, che vengono rintracciati nel giro di pochi giorni: si tratta di una coppia di rom bulgari, anche loro tutt’altro che biondi. La bambina non è stata rubata, ma ceduta dalla famiglia di origine, che non poteva mantenerla.

Due giorni dopo, la polizia irlandese ferma una coppia di rom a Dublino e trattiene la loro piccola figlia, anche lei “troppo bionda per essere zingara”. Ma il caso si sgonfia subito: il test del Dna rivela che i due rom sono i genitori “naturali” della piccola.

Il 3 novembre, Il Messaggero riporta la notizia di una rom bulgara che avrebbe tentato di rapire un neonato a Roma. La presunta rapitrice verrebbe dai dintorni di Napoli, dal «campo nomadi di Striano». Bastano poche ore per capire che si tratta di una bufala: a seguito di una rapida verifica, l’Associazione 21 Luglio scopre che non esiste nessun «campo nomadi di Striano», mentre un articolo del giornale online Giornalettismo ridimensionava l’ipotesi del rapimento. La donna – che probabilmente non era rom – era in evidente stato confusionale, e la sua volontà di “sottrarre” il bambino è tutta da verificare.

I rom non rubano i bambini…

Tre episodi di rapimento, rivelatesi tre colossali bufale. Ancora una volta, la storia degli “zingari” che portano via i bambini si rivela per quello che è: una leggenda metropolitana.

Del resto, che i rom non rubino i neonati lo sanno tutti. O, almeno, tutte le persone serie e minimamente informate. Anche perché sul tema si è accumulata una corposa letteratura: dossier, reportage, rilevazioni statistiche, studi e ricerche sistematiche.

Ci sono per esempio i dati della Polizia di Stato sui minori scomparsi. In nessun caso si parla di bambini o adolescenti ritrovati presso famiglie rom o in “campi nomadi” (si veda qui, e per dati aggiornati al 2013 qui).

Poi ci sono inchieste giornalistiche ben fatte, reperibili anche in rete: come quella realizzata nel 2007 da Carmilla Online, dove si dimostrava che i numerosi episodi di presunto rapimento di minori erano delle bufale belle e buone. O come quella, più recente, di Elena Tebano per il Corriere, che arriva alle stesse conclusioni.

Infine, c’è la ricerca dell’antropologa fiorentina Sabrina Tosi Cambini, che ha analizzato tutti i casi di presunti rapimenti, seguendo sia le notizie diffuse dalla stampa che i verbali dei processi nelle aule di Tribunale. L’esito di questa meticolosa indagine è sempre il solito: nessuna donna rom ha mai rapito nessun bambino.

Le origini della leggenda: un mito letterario

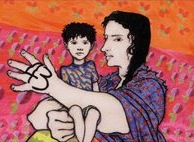

Ma allora da dove nasce la bufala dei rom che portano via i bambini? Pochi sanno che si tratta di una storia vecchia di qualche secolo, e che può vantare un’origine “colta”, addirittura letteraria: i primi a parlare di “zingare rapitrici” sono stati infatti i commediografi italiani e spagnoli del Cinque-Seicento. Nell’arco di qualche decennio, la trama delle loro opere è diventata leggenda di senso comune: la finzione, potremmo dire, si è fatta realtà (o, per meglio dire, il racconto è divenuto cronaca e falsa notizia). Ma andiamo con ordine.

Tutto comincia nel 1544 a Venezia. Il luogo non è casuale, perché proprio in quegli anni la Serenissima avvia una dura politica di espulsioni, bandi e atti repressivi contro gli “zingari”. Mentre la gloriosa Repubblica si industria ad allontanare i rom, i veneziani frequentano il teatro, luogo di svago e di vita mondana: e come in un gioco di specchi, gli “zingari” cacciati dalla città fanno capolino sul palco.

Nel 1544 viene messa in scena La Zingana, una commedia di un certo Gigio Artemio Giancarli. Qui si racconta di una giovane rom che sottrae dalla culla un bambino, sostituendolo col proprio figlio: per quanto se ne sa, si tratta della prima traccia del mito della “zingara rapitrice”. Il successo della commedia oltrepassa i confini della Repubblica: nel giro di pochi anni un drammaturgo spagnolo, Lope de Rueda, scrive la Medora, che è nient’altro che una traduzione e un adattamento della Zingana di Giancarli. E attraverso Lope de Rueda, la leggenda della “zingara rapitrice” arriva a Cervantes (l’autore del Don Chisciotte), che ne fa l’oggetto di una delle sue “Novelle esemplari”, La Gitanilla.

Da opera letteraria a leggenda metropolitana

Insomma, la storia della “zingara rapitrice” nasce come trama di commedie, novelle e opere teatrali. Poi, nel giro di pochi decenni, oltrepassa l’ambito letterario: a Milano, agli inizi del Seicento, Federico Borromeo accusa i “cingari” di rapire i bambini cristiani, mentre in Spagna Juan de Quiñones, nel 1631, formula un’accusa simile in un virulento pamphlet che invoca l’espulsione dei “gitani”. I giochi sono fatti: la trama romanzesca si è trasformata in accusa reale, leggenda metropolitana e falsa notizia.

A cosa si deve questa metamorfosi? Sul punto, le ricerche storiche sono ancora agli inizi, e risposte sicure non esistono. Si possono però formulare alcune ipotesi. E, come punto di partenza, occorre ricordare che i rom non erano gli unici destinatari di questa infamante accusa: altri gruppi sociali, altre minoranze erano sospettate – negli stessi anni – di “rubare i bambini”.

C’erano per esempio gli ebrei, già allora discriminati e vittime di persecuzioni (perché l’antisemitismo, è bene ricordarlo, non nasce nel Novecento). Dei “giudei” si diceva sin dal medioevo che rapivano i piccoli cristiani per cibarsi del loro sangue a scopo rituale. Ovviamente non era vero, ma intere comunità ebraiche furono vittime di aggressioni, stragi, processi o condanne a morte.

Poi c’erano i vagabondi e i mendicanti, accusati spesso di rapire i bambini per portarli a chiedere l’elemosina. Piero Camporesi, storico e antropologo, racconta ad esempio la vicenda del «ritrovamento fortunoso da parte di una madre della figlia, rapitale due anni prima, mentre chiedeva l’elemosina in compagnia del suo rapitore davanti alle porte del santuario di Assisi; non solo rapita, ma resa ad arte macilenta e ulcerata sulle spalle per impietosire i fedeli».

Infine, il fenomeno dei rapimenti era diffuso nella pirateria barbaresca: corsari, avventurieri e pirati musulmani solcavano il Mediterraneo, e per guadagnare qualche soldo rapivano uomini, donne e bambini, chiedendo poi un riscatto per la loro liberazione.

Zingari, ebrei, mori, vagabondi

Ebrei, “mori” e vagabondi erano insomma protagonisti di episodi – veri, o più spesso presunti – di sottrazione di minori. Naturalmente, per capire quanto queste figure abbiano influito sull’immagine dei rom occorrerebbe compiere ricerche specifiche. Ma alcuni indizi ci segnalano che, nell’immaginario della prima età moderna, questi gruppi erano spesso confusi, o almeno accostati per similitudine.

La “zingana” della commedia del Giancarli, per esempio, parla un dialetto arabo: all’epoca si pensava che i rom fossero “egiziani”, cioè arabi, mentre la teoria dell’origine indiana si diffuse solo qualche secolo dopo. Lutero, dal canto suo, affermava che il “gergo” dei mendicanti (una specie di lingua segreta diffusa nei “bassifondi” della società) aveva origini ebraiche. Dei vagabondi si diceva che erano discendenti di Caino – e per questo condannati a vagare – mentre per gli “zingari” si ipotizzava una provenienza dalla figura biblica di Cam: ma nei testi dell’epoca Cam e Caino erano spesso confusi, e i rom erano trattati come semplici vagabondi.

Insomma, è come se il mito della “zingara rapitrice” fosse nato per una sorta di “osmosi” con analoghe leggende già diffuse a proposito di altri gruppi. Per dirla in altri termini, è come se lo stereotipo degli “zingari” avesse condensato, e mescolato, le caratteristiche proprie dei “marginali”: erranti come gli ebrei e i vagabondi, estranei e nemici come i “mori” musulmani.

Quando gli zingari eravamo noi

Nato in età moderna, il mito dei rom rapitori di bambini ha dimostrato una sorprendente longevità: ha attraversato i secoli, arrivando pressoché intatto fino ai nostri giorni. I titoli allarmistici dei giornali delle ultime settimane, i resoconti dei fatti di Farsala e di Dublino, sembrano riecheggiare le inquietudini dei commediografi veneziani del Cinquecento.

È difficile comprendere le ragioni di questa “longevità”. Certo è che il tema del “rapimento di bambini” è assai diffuso nel tempo e nello spazio: molti gruppi minoritari, molte comunità marginali e discriminate hanno prima o poi dovuto difendersi da questa infamante accusa, o da altre simili.

È capitato anche ai migranti italiani, nei decenni centrali dell’Ottocento. Dai villaggi rurali del Sud e dalle regioni appenniniche del centro-nord, intere famiglie contadine praticavano all’epoca forme di mobilità stagionale, legate ai mestieri girovaghi di musicante e suonatore. Nel XIX secolo, l’arpa dei “viggianesi” (Viggiano è un paese della Basilicata) e l’organetto dei liguri avevano risuonato nelle strade delle città europee, richiamando l’attenzione dei passanti su queste strane figure di musicisti straccioni.

I bambini che suonavano l’organetto in mezzo alla strada, si diceva, erano stati “venduti” dalle famiglie di origine a trafficanti senza scrupoli. Non erano proprio bambini rapiti, ma quasi: perché i loro genitori, poverissimi, erano spesso costretti a venderli per racimolare qualche soldo. «Il costume di mendicare di città in città col mezzo di fanciulli», scriveva la Società Italiana di Beneficenza di Parigi nel 1868, «ha dato origine ad un traffico che si pratica sotto gli occhi e colla tolleranza delle autorità»: una frase che riecheggia i peggiori stereotipi sugli “zingari”.

Traffico di bambini, mendicità aggressiva, offesa al decoro, furti e criminalità di strada furono i principali capi d’accusa contestati agli emigranti. E, come i rom di oggi, gli italiani di ieri subirono processi, espulsioni, condanne. Subirono, soprattutto, una degradazione della loro immagine pubblica: chi incontrava un italiano metteva mano al portafogli, per paura di subire dei furti. E nascondeva il proprio bambino.

Sergio Bontempelli