“la speranza si è messa in cammino”

Jacques Noyers – Vescovo emerito di Amiens:

Francesco, l’ultimo dei papi?

«Francesco anticipa nella sua persona una forma escatologica di esistenza, che, in quanto forma

generale di vita, appartiene ancora all’avvenire» (1). È una citazione di Benedetto XVI! o piuttosto

di Joseph Ratzinger quando era semplicemente un teologo. Preciso subito che si tratta di Francesco

d’Assisi visto da san Bonaventura e non di papa Francesco annunciato dal suo predecessore.

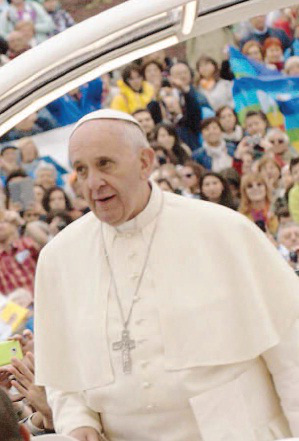

Vedendolo abbandonare i segni sfarzosi del Sovrano Pontefice, come il primo Francesco restituì

sulla piazza di Assisi i suoi vestiti da borghese al proprio padre, si potrebbe pensarlo. Un papa che

augura «buon appetito» ai suoi interlocutori, un papa che paga il conto dell’hotel, un papa che

viaggia portando a mano il proprio bagaglio, un papa che parla di stare con i poveri e nelle periferie

e che va loro incontro a Lampedusa…

Per mesi, sono rimasto a bocca aperta davanti a tante sorprese. Avevamo delle idee sul futuro della

Chiesa, sulle qualità auspicabili del nuovo papa, sulla priorità delle riforme da intraprendere. Ma

non avevamo previsto questo: un papa che non “gioca” a fare il papa!

Aspettavo quello che sarebbe successo: una fine del mondo? Eravamo forse agli ultimi giorni della

chiesa e all’avvento della pienezza del Regno di Dio?

Ohimé, la mia età non mi permette più di volare facilmente nell’entusiasmo dell’apocalisse. Vedevo

questa chiesa, il suo peso, le sue abitudini, le sue certezze. Conoscevo la sua inerzia. Come avrebbe

potuto quella farfalla risvegliare la balena?

Mi domandavo se fosse possibile lasciar arrugginire senza rimpianti in un angolo la struttura

ingombrante e mal funzionante del Vaticano e ripartire da zero, con le parole del vangelo.

La nostra chiesa sarebbe stata capace di far la muta come il serpente che abbandona sul posto la

propria ingombrante corazza?

Al nostro papa è sufficiente uno spazio libero dove dare appuntamento a tutti gli assetati della

Buona Notizia.

La speranza

Bene! So di sognare. Non si cancella di colpo il peso di mille anni di cristianità. Ci sono

ambasciate. Ci sono cardinali. Ci sono gendarmi. Ci sono guardie svizzere. Ci sono finanze. Ci sono

uffici. C’è la curia.

Allora mi domando se saprà, col suo sorriso disarmante, trasformare lo scenario che non può

cancellare. Si sono già visti alcuni gesti profetici. Si è già vista la differenza tra un pastore che si

cura delle persone e un dottore che si cura dei discorsi. Si è ascoltato il richiamo ad andare verso le

periferie, invece dell’invito a riunirsi docili attorno al centro.

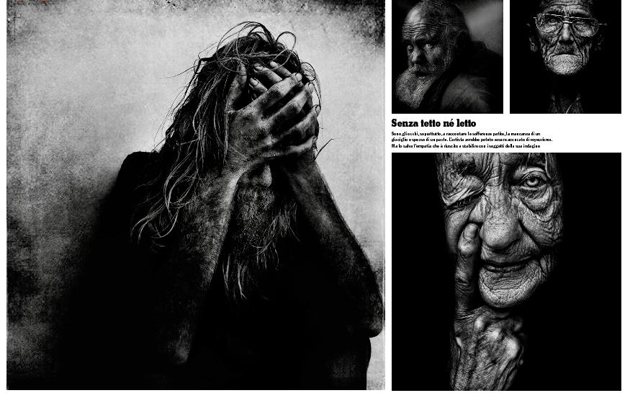

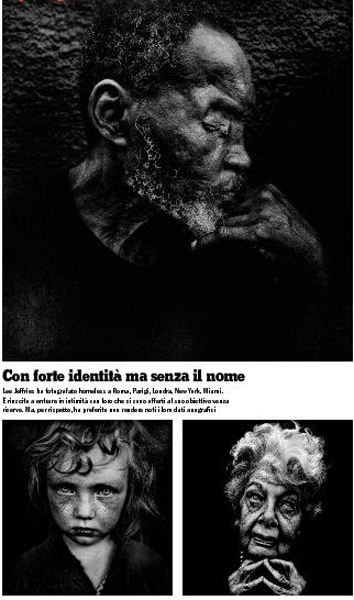

Abbiamo visto mettere al primo posto l’attenzione nei confronti di tutti coloro che questo mondo

non vuole vedere.

Si aspettano parole nuove, immagini inattese, gesti profetici. Si commenta, ci si diverte… Invece i

media vedono solo operazioni di comunicazione più o meno abili. Nella chiesa non c’è la

rivoluzione. Si sono cambiate le immagini dei papi nelle sacrestie. Ma tutto continua come prima. Del resto, potrebbe apparire offensivo per il nuovo papa immaginare che possa veramente dire cose

diverse dai suoi predecessori. Chi oserebbe mettere in pratica la consegna di papa Francesco ai

giovani: fate casino?

Tuttavia non riesco a rassegnarmi a questo comodo pessimismo. Le grandi rivoluzioni richiedono

del tempo. Bisogna che si scontrino con ciò che è diventato abitudine. Occorre che corrodano, che

minino, che le si creda soffocate perché un giorno le grandi istituzioni crollino. Posso credere nello

Spirito di Dio che in questo modo rinnova la faccia della terra?

Già so che uomini e donne scoraggiate dall’immobilismo della chiesa riprendono un po’ fiducia.

Iniziative quasi clandestine osano lentamente manifestarsi. I vescovi che avevano creduto di far

piacere al papa mandando cristiani sulle strade per difendere la morale si rendono conto che forse il

papa attende da loro altri cammini verso i poveri.

Siamo sempre in attesa. Attesa di nuove iniziative del papa per approfondire la rimessa in questione

della pseudocristianità del potere. Attesa di un’eco più chiara di questa nuova parola negli

ingranaggi complicati della chiesa. Attesa anche di reazioni che certamente non mancheranno di

sollevare tutti coloro che si sentono sicuri nelle istituzioni del passato. Attesa soprattutto che il

desiderio di avanzare sulle strade del vangelo sia permesso e incoraggiato. Mai la testa avanza senza

i piedi!

È ancora troppo presto per cantare l’alleluia dell’ultimo giorno. Ma la speranza si è già messa in

cammino.

(da “Adista”)