XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

15 settembre 2013

CI SARA’ GIOIA IN CIELO PER UN SOLO PECCATORE CHE SI CONVERTE – Commento al Vangelo di p. Alberto Maggi OSM

Lc 15,1-32

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi.

Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

“Siate santi perché io sono santo”. E’ questo l’imperativo che cadenza i libri dell’Antico Testamento. Ebbene, quest’invito alla santità mai risuona, stranamente, nelle parole di Gesù. Mai Gesù invita gli uomini alla santità. Perché?

La santità intesa come osservanza di regole, di leggi, di precetti, che, se messi in pratica poi allontanano dal resto della gente, non fa parte del panorama dell’invito di Gesù. Gesù sostituisce “siate santi” col “siate compassionevoli”. Mentre la santità separa dal resto delle persone, la compassione è ciò che avvicina.

Le persone, attraverso la santità, attraverso l’accumulo di preghiere, di devozioni, pensano di salire per poter raggiungere il Signore. E, d’altro canto il Signore è sceso proprio per incontrare gli uomini, allora le persone pie, le persone religiose, salgono per incontrare il Signore, e non lo incontrano mai perché il Signore è sceso per incontrare gli uomini.

Da qui è l’incompatibilità, e poi l’ostilità, tra il mondo della religione, delle persone religiose, e Gesù. E’ quello che ci insegna questo bellissimo brano, il capitolo 15 del vangelo di Luca di questa domenica. Scrive l’evangelista, “Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo”. Gesù ha appena posto le tre radicali condizioni per seguirlo, essere liberi dagli affetti, dai vincoli familiari, libertà dalla propria reputazione, prendere la croce, liberi dal possesso dei beni. 2

Quindi sono condizioni abbastanza severe, dure, e aveva concluso il suo insegnamento con le parole “chi ha orecchie per ascoltare ascolti”. Quelli che hanno orecchie per ascoltare si sentono attratti da questo messaggio anche se molto impegnativo, molto severo, sono i rifiuti della società: i pubblicani, gli esattori del dazio, che erano considerati irrimediabilmente impuri, e i peccatori. Peccatori in generale si intende tutti quelli che non vogliono o non possono osservare tutti i comandi della legge.

Ebbene, bisognerebbe rallegrarsi che finalmente questa gente che si è sentita sempre emarginata, esclusa e che vive indubbiamente nell’inganno e vive nel peccato, accorra a Gesù. No! Le persone religiose di questo non si rallegrano. Lo zelo della loro dottrina, lo zelo che mettono nella difesa della legge è come una trave conficcata nel loro occhio che impedisce di scorgere quell’unico sguardo possibile, quello dell’amore, della compassione.

Infatti ecco la reazione, “I farisei”, pii laici che mettevano in pratica tutti i precetti della legge, “e gli scribi”, zelanti custodi dell’ortodossia, “mormoravano” – non sono d’accordo, mormorano – “«Costui …»” Queste persone pie, è una costante dei vangeli, si rivolgono a Gesù sempre con un’espressione carica di astio e di disprezzo, mai lo nominano, evitano sempre di nominare Gesù. Costui, questo. “«… Accoglie i peccatori e mangia con loro»”.

Sono due crimini intollerabili. I peccatori non vanno accolti, ma vanno evitati, non vanno accolti ma bisogna minacciarli. E Gesù, non soltanto li accoglie, mangia con loro. Mangiare con una persona che è impura significa che la sua impurità si trasmette agli altri. Le persone religiose non hanno capito che con Gesù è finita l’epoca in cui i peccatori devono purificarsi per accogliere il Signore, ma è iniziata quella in cui l’accoglienza del Signore è quello che purifica. Ma non lo capiscono.

Ebbene, a loro – quindi non è rivolta al gruppo di discepoli – Gesù dice una parabola che è articolata in tre parti, la prima è quella del pastore che perde una pecora sui monti e lascia le novantanove in cerca della pecora perduta e, dice l’evangelista “Quando l’ha trovata, pieno di gioia”, e la gioia sarà la caratteristica di tutto questo brano, sarà ripetuto il termine “gioia” e l’espressione “rallegrarsi”.

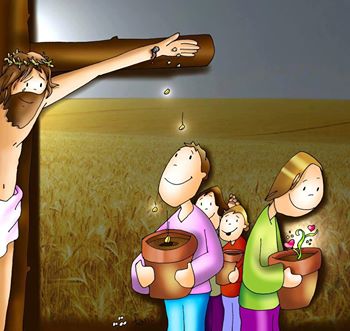

Quello che farisei e scribi non hanno mai capito è che Dio, anziché preoccuparsi di essere obbedito e rispettato, è preoccupato per la felicità degli esseri umani. E’ questo che il Signore ha a cuore. Quindi, “pieno di gioia, se la carica sulle spalle”. La pecora perduta è immagine di un peccatore che se ne è andato. Ebbene, quando il pastore la trova, non la minaccia, non la prende a calci nel sedere, ma se la mette sulle spalle, cioè le comunica la sua forza a colei che forza non ha.

E poi chiama tutti gli amici per rallegrarsi. Ugualmente per la parabola della moneta perduta, anche questa accomunata dalla stessa espressione dell’invito alla gioia. E infine, la terza, la più articolata, dove si parla di quel figlio scellerato che torna dal padre non perché gli mancasse il padre, ma gli mancava il pane; non per il rimorso, ma per il morso della fame.

Ebbene torna e non trova un giudice, ma trova quasi una figura materna, piena d’amore. E il padre, nella sequela di azioni che l’evangelista elenca, il vestito, l’anello e i sandali, vuole

3

restituire al figlio un’autorità più grande di quella che aveva avuto prima, una dignità come mai aveva conosciuto, e una grande libertà.

Perché questo è Dio, Dio comunica amore e lo comunica in una maniera assoluta. Il Dio di Gesù non è buono, ma è esclusivamente buono.

Ebbene, qual è la reazione a tutto questo? Gesù ce lo dice nel finale di questa parabola dove presenta il figlio più grande che si trovava nel campo. Torna a casa, sente gioia nella casa del lutto, avrebbe dovuto precipitarsi, ma no, nella casa del padre c’è soltanto serietà e mestizia, lui non capisce cosa sia la gioia, la felicità.

E non vuole entrare, manda un servo a chiedere. E il servo gli dice che è tornato il fratello. Mentre il padre, espressione dell’amore di Dio, si rallegra, questo fratello maggiore, immagine di scribi e farisei, si indigna. Ecco, come si diceva prima, è lo zelo per la dottrina che acceca le persone e impedisce loro di guardare a situazioni e avvenimenti con l’unico occhio con cui è possibile guardare, quello della carità.

Gesù ridicolizza l’atteggiamento di questo figlio e ne fa una caricatura di come la religione possa rendere infantili le persone. Ed ecco come piagnucola questo figlio maggiore, “«Io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando e non mi hai dato mai un capretto»”.

E’ l’immagine della persone che serve Dio, non ha la relazione del figlio con il padre, ma quella di un servo. E per questo obbedisce a suo padre e non gli assomiglia nel comportamento. Il Dio di Gesù non chiede obbedienza, ma chiede assomiglianza al suo amore.

E per questo si aspetta la ricompensa, lui non collabora all’azione del padre. Quindi è una caricatura molto feroce che Gesù fa delle persone religiose che rimangono sempre in una condizione di infantilismo e per questo spiano e sono gelosi della libertà che il Signore concede a quanti lo accolgono.

4